『Diploma×KYOTO ’12』〜京都建築学生之会 合同卒業設計展〜

今年度で21回目を迎える「Diploma×KYOTO」(京都建築学生之会)。今回のテーマは「建築前線」。卒計に取り組んだ建築学生一人ひとりの思考する"建築の最前線"が、関西を発信源として前線のように広がるという意味が込められている。参加大学は22大学と、昨年よりも3大学増やして、2012年2月25日(土)〜27日(月)の3日間、「京都市勧業館みやこめっせ」で開催された。

本設計展では、過去のDiplomaで行われてこなかった論文展示や、前日の審査記録を掲載したフリーペーパーなど、いくつかの新しい試みがなされた。中でも大きな試みが、開催期間の3日間すべてにおいて、異なる属性の審査員による講評会を行なうこと。3日間、講評会を行なうことで、Diplomaをひとつながりのイベントとして再構築し、その一方で多様性を現出させる。講評会にはそれぞれテーマが決められており、そのテーマに沿った審査員が選出された。

1日目

| テーマ | 建築×建築 |

|---|---|

| 審査員 | 建築家 青木淳 氏(青木淳建築計画設計事務所) / 北山恒 氏(architecture Workshop、横浜国立大学大学院Y-GSA教授) / 手塚貴晴 氏(手塚建築研究所、東京都市大学教授) |

2日目

| テーマ | 建築×多彩 |

|---|---|

| 審査員 | 他分野で活躍されている方 安東陽子 氏(テキスタイルコーディネーター・デザイナー、安東陽子デザイン) / 伊庭崇 氏(慶応義塾大学総合政策学部准教授) / 束芋 氏(アーティスト、映像インスタレーションを中心に作品を発表)/坂口恭平 氏(作家・アーティスト) |

3日目

| テーマ | 建築×前線 |

|---|---|

| 審査員 | 学生(Diploma×KYOTO’12実行委員会) |

講評会の進行は、3回とも建築史家である倉方俊輔 氏(大阪市立大学大学院准教授)にゆだねられた。倉方氏は、アドバイザーとして今回の設計展の企画全体に関わっている。

各審査員たちの異なる視点、倉方氏による進行、実行委員の熱意、そして出展作品の力が上手く絡み合い、"建築前線"を発生させることができるか――。大きな目標を抱えてDiploma×KYOTO’12は開催された。

- Diploma×KYOTO’12を運営した実行委員の面々

- 展示作品に真剣なまなざしを注ぐ学生

- 3日間の講評会すべての司会を務めた倉方俊輔

今年の展示会場のレイアウトは、講評会のスペースを中央にして、その左右に作品が広がる。2007年から会場となっている「みやこめっせ」は、卒業設計展の会場規模としては広い部類で、関係者しかいない開場前は、その広さが目立っていたが、午前10時の開場後は、徐々に学生をはじめとした来場者で賑わいをみせていった。

設計展初日のタイトルは「建築 × 建築」で、建築家が審査員を務める。「原っぱと遊園地」の考えやルイヴィトンの店舗を手がけたことで有名な青木氏。屋根の上で生活が展開する「屋根の上」や、軒先の柱をなくし開放感を出した「傘の家」など、ユニークな住宅を多く手がけている手塚氏。建築だけでなく、横浜市都心臨海部・インナーハーバー整備構想都市計画にも参加し、都市計画の専門である北山氏。それぞれ異なる視点をもつ建築家が招かれた。

一次選考は巡回審査で3人の審査員が会場を見て回り、ベスト30を選出する。一人10作品を選ぶわけだが、その場合、各審査員の選出作品がだぶってしまうことが多々ある。しかし、今年は2作品しかだぶらなかった。審査員が独自の基準で作品を選んでいるのがわかる。

一次選考の30選から、審査員の議論による2次選考を経てファイナリストの8人が選ばれた。

| No. | 名前 | 学校名 | 作品名 |

|---|---|---|---|

| 008 | 天米桃子(あまめ ももこ) | 武庫川女子大学 | 「変化する風景」 |

| 022 | 井上悠紀(いのうえ ゆうき) | 滋賀県立大学 | 「消えるビル」 |

| 034 | 江川知里(えがわ ちさと) | 京都大学 | 「THEATRUM MUNDI」 |

| 068 | 桑田曜(くわだ よう) | 京都大学 | 「ARK」 |

| 069 | 小寺磨理子(こでら まりこ) | 滋賀県立大学 | 「まなびの里」 |

| 092 | 白崎里美(しろさき さとみ) | 京都大学 | 「確固として在る風景」 |

| 129 | 長堀美季(ながほり みき) | 大阪工業大学 | 「わたしとあなたのあいだに」 |

| 133 | 夏目寛子(なつめ ひろこ) | 京都大学 | 「Sanctum」 |

- メモをとりながら巡回審査で作品を選ぶ手塚

プレゼンテーションは、「身体的に感じていることを、意識化していない」と審査員が評したように、プレゼンの技術というよりも、作品のコンセプトや考えを、煮詰め切れていないため、上手く表現できていないものが多かった。

審査はプレゼンと質疑応答を経て、1位、2位、3位を決める最終選考へと進む。最終選考は、各審査員が3作品を挙げて、議論を展開。選ばれたのは下記の作品。

| 青木淳氏 | 022 井上 / 092 白崎 / 129 長堀 |

|---|---|

| 手塚氏 | 068 桑田 / 129 長堀 / 133 夏目 |

| 北川氏 | 022 井上 / 092 白崎 / 129 長堀 |

3人の審査員がそろって票を入れたのがID129の長堀美季さん。「67歳の年金暮らしのおじいさん」など、キャラクターの決まった20人の共同住宅をプログラムにし、個人空間ではなく、共有空間でもない、その間の空間を特別な空間と位置づけた作品だ。「住人の物語が前面に出ていて、その中で何ができるか追求できている」(青木氏)、建築家に必要な「"明るさ"を持っている」(手塚氏)など長堀さんを推す声があがった。質疑応答の段階では、「建築には社会性が必要で、(長堀さんの作品には)社会性がない」と批評した北山氏も「(社会性がないと言ったが)ひょっとすると私たちが思っている家族という形を飛び越えた、次の共同体のあり方の可能性を示している」と見解を深耕させる。結果、1位は長堀さんに決まった。

その後、2位、3位の選出に移ったが、先の投票はリセットして、再度選び直しを行った。結果、2位に取り壊し予定のビルにスロープを渡し、取り壊しをイベント化した作品の井上悠紀さん、3位は滞在型のテーマパークを扱い、北山氏が推した天米さんが選ばれた。

- 1日目の審査員・青木淳

- 1日目の審査員・北山恒

- 1日目の審査員・手塚貴晴

- 1日目、1位を獲得した、長堀美季さん

- 1位の長堀美季さんの模型

- 1位、2位、3位の受賞者には、スポンサーである当学院から金一封が贈られた

2日目のテーマは、「建築×多彩」。建築とは異なる分野で活躍しているゲストが審査員を務める。テキスタイルコーディネーター・デザイナーとして、多くの建築家と協働している安東陽子氏。パターンランゲージを研究テーマのひとつにしている、慶応義塾大学総合政策学部准教授・伊庭崇氏。インスタレーション作品を中心に、空間的な作品もいくつか手掛けている束芋氏。建築学科出身で、『0円ハウス』(リトルモア)の著作がある坂口恭平氏。異分野の専門家が、出展作品をどう評価し、建築をどのような視点で語るのか、注目の審査となった。

審査の流れは1日目と大きく変わらず、一次選考の巡回審査、二次選考の議論、公開審査で1位、2位、3位を決定する。公開審査でプレゼンの機会が与えられるのは10人。各審査員がプレゼンを聞いてみたいと思った2作品(計8作品)と、話し合って決まった2作品が選出される。下記の10作品が選ばれたが、1日目に選ばれたファイナリストと一人も重ならない結果となった。審査員が異なれば、選ぶ基準も異なり、多様な作品が選ばれる可能性が生まれるという一方で、設計展の審査が、審査員の主観や、興味の志向に大きく左右されるということも浮き彫りになった。

| No. | 名前 | 学校名 | 作品名 |

|---|---|---|---|

| 027 | 岩田翔(いわた しょう) | 神戸大学 | 「泉地順礼 − これから生きる日本人の湯治瞑想空間」 |

| 035 | 遠藤良(えんどう りょう) | 摂南大学 | 「ガキの生息地」 |

| 071 | 小西貴子(こにし たかこ) | 京都大学 | 「Media Forest Library」 |

| 091 | 上久瞳(じょうきゅう ひとみ) | 奈良女子大学 | 「ずれる、グリッド」 |

| 106 | 田澤瑞樹(たざわ みずき) | 立命館大学 | 「あした雨になれ」 |

| 123 | 内藤拡也(ないとう かくや) | 大阪大学 | 「おどらくほどわかりやすい取扱説明書のある家」 |

| 137 | 西智哉(にし ともや) | 大阪大学 | 「コミュニケーション0」 |

| 167 | 星安康至(ほしやす こうじ) | 近畿大学 | 「ガレキ ― 都市の記憶 ―」 |

| 192 | 森恵吾(もり けいご) | 近畿大学 | 「日常にある風景」 |

| 196 | 安田渓(やすだ けい) | 京都大学 | 「学際の回遊式庭園」 |

公開審査は、自己紹介を兼ねた各審査員によるプレゼンテーションから始まり、ファイナリストのプレゼンテーション、質疑応答、最終選考へと進む。

「みんな自分の作品を表現する気、伝えようとする気がない」など、プレゼンに対する審査員の厳しい指摘を受けながらも、最終選考には27の岩田さん、123の内藤さん、137の西さんの3作品が残った。

この中から1位を決めるわけだが、議論が割れたのは内藤さんと西さんの作品。内藤さんは重度自閉症の男性のために、1日のスケジュールごとに部屋を配置した住宅で、「住む人に合わせて建築を作っている」「この建築を見ることで、この障害がわかる気がする」などの評価を得た。ただ、その一方で「経済的な面から障害者の自立についても考えた方がいい」との指摘を受けた。

西さんは、コミュニケーションに関する研究のための住居モデルを提示した作品。「(研究テーマとして取り上げている)コミュニケーションが具体的でない」という批判もあったが、最低限の素材だけで作った模型の形状のおもしろさや、「(この作品によって)コミュニケーションについて考えさせられた」(安東氏)という評価を受けた。最終的には審査員が一人10点をもって、3作品に点数を振り分けるという方法で、1位は西さん、2位が内藤さん、3位が桑田さんという結果になった。

- 2日目の審査員・安東陽子

- 2日目の審査員・伊庭崇

- 2日目の審査員・坂口恭平

- 2日目の審査員・束芋

- 2日目、1位を獲得した西智哉さん

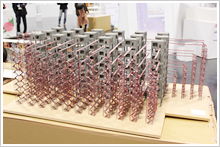

- 1位の西智哉さんの模型

最終日の3日めは、実行委員らが審査員になって1位、2位、3位を選ぶ講評会が行なわれた。講評会の会場は、椅子が円形に配置され、学生が顔を突き合わせて議論を展開できるレイアウトに変更。選考方法は、実行委員や来場者に、「形態」「機能」「前線」の3つのテーマで投票してもらい、3テーマおよび総得票数の1位と2位、来場者1位の計9作品を選出。9作品を3作品3グループに分け予選を行い、グループごとに1作品、計3作品を選出。この3作品で最終選考を行い、1位、2位、3位を選ぶ。

午前中に予選が行なわれたが、学生が作品を選ぶという初めての試みということもあり、議論があまりかみ合っていない印象を受けた。しかし、午後に行なわれた最終選考では、学生も慣れてきて白熱した議論が展開された。ファイナリストに残ったのは下記の3作品。

| No. | 名前 | 学校名 | 作品名 |

|---|---|---|---|

| 068 | 桑田曜(くわだ よう) | 京都大学 | 「ARK」 |

| 139 | 西原将 | 「MATERIALITY ENGINE-the architecture-」 | |

| 206 | 吉岡紘介 | 「archinfra – 次世代エネルギーインフラ構想 −」 |

- 1位の西原将さんの模型

最終選考では、それぞれのグループが推す作品を決め、意見をぶつけあったが、西原さんの作品と、吉岡さんの作品に議論は集中する。西原さんの作品はプログラムを決めずに、スケールごとに決まった材料を使って構成した建築。模型は一見すると、芸術的なオブジェに見えるが「形態だけを追求し、その結果できた空間を自由に使う」という意図がある。

それに対して吉岡さんは、大規模発電所が一カ所に集中している問題の解決策として、都市の中に分散型発電所を提案。疎水や浴場を組み入れ、地域に上手く根付くよう、計画されている。

形態という個人の興味を追求した西原さんの作品と、社会性の強いテーマを扱った吉岡さんの作品は対照的で、審査員の学生たちの意見は大きく割れた。「(吉岡さんの作品は)社会性を言い訳に使っていないか」「使う人にとって意味のない建築は作りたくない」、「人が住むことによって社会性は必然的に生まれるのではないか」など、学生たちが自分の言葉で、建築に対する考えを語った場面が多々見られた。

最終的には全員の投票により、1位 西原さん、2位 吉岡さん、3位 桑田さんに決定。学生たちによる講評会は幕を閉じた。

新しい試みにチャレンジした「Diploma×KYOTO'12」。3日間の異なる講評会を通して、実行委員らは多くのものを得たに違いない。設計展が4年間のしめくくりではなく、設計展を起点に、出展者の「建築前線」が広がっていくという、出発点になってほしい。

- 円になって白熱した議論を展開した3日目の講評会

- 3日目、1位を獲得した西原将さん

「Diploma×KYOTO '12」概要

| 名称 | Diploma×KYOTO '12〜京都建築学生之会 合同卒業設計展〜 |

|---|---|

| 日程 | 2012年 2月25日(土)〜27日(月) |

| 会場 | 京都市勧業館みやこめっせ |

| 主催 | 京都建築学生之会 |

| 特別協賛 | 株式会社総合資格 |

| Webサイト |