��12�� JIA�֓��b�M�z�x�� ��w�@�C�m�v�W2014

��12�� JIA�֓��b�M�z�x�� ��w�@�C�m�v�W2014

| ���� |

��12�� JIA�֓��b�M�z�x�� ��w�@�C�m�v�W2014 |

|---|---|

| ���� |

�W�@���F2014�N3��14���i���j�`3��16���i���j �R����F2014�N3��15���i�y�j �V���|�W�E���F2014�N3��16���i���j |

| ��� | �ʼnY�H�Ƒ�w �L�F�L�����p�X�q�������P�K �e�N�m�v���U�r |

| �y1���ځz�E �R����E �R���� |

|

| �y2���ځz�E �V���|�W�E�� �p�l���[�E �i�� |

�����s�ψ����i��

|

| ���s�ψ��� |

|

| ��� |

���v�Вc�@�l ���{���z�Ƌ���@�֓��b�M�z�x�� |

| ���^ |

������Б������i�^�������i�w�@ |

�i�h�`��ق�������ڂ��A���K�͂��g�債���v�W��

���{���z�Ƌ���֓��b�M�z�x������Â���u��12�� JIA�֓��b�M�z�x�� ��w�@�C�m�v�W2014�v���A14������16���ɂ����Ă�3���Ԃɂ킽��J�Â���܂����B�n�݂���10��ڂ܂ł�WEB��ŊJ�Â���Ă����{�v�W�́A��N�x�����ʌ��J���J�n�B�����āA���N�x�͍�N�̉��ł��錚�z�Ɖ�ق���ʼnY�H�Ƒ�w�ւƉ����ڂ��A���J���ꂽ�A�����đ����̍�i���W�������v�W�Ƃ��ĊJ�Â���܂����B

���ƂȂ����ʼnY�H�Ƒ�w�̃e�N�m�v���U�ɂ́A��N�̂Q�V��i����P�Q��i�������R�X��i���W������܂����B�֓��b�M�z�n���̊e��w�@����I�����ꂽ�A�e��w�@���\�����i���������āA�͌^�̊����x�����łȂ��A���̗��t���ł��郊�T�[�`�܂ł��������k���ɂȂ���Ă���A�o�W�҂��߂������C�m�ے��̂Q�N�Ԃ��@���ɔZ���ł����������f���m����i����ł����B

�o�W�ґS���̃v���[������ɓ��L�Y���ɂ�鏄��R����

�P�T���ɍs��ꂽ�R����ł́A�܂��o�W�ґS���ɂ��Q���Ԃ̃v���[���e�[�V�������s���܂����B��ʓI�Ȑv�W�ł́A�|�[�g�t�H���I��͌^�ɂ��R����ʉ߂����w���������v���[���e�[�V�������s���P�[�X�������̂ł����A�Z�����Ԃō�i����������ƕ]�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��f�����b�g���w�E����Ă��܂��B�{�v�W�ł́A�Ȃ�ׂ��w���Ɏ���̍l����`������݂��悤�Ƃ̍l������A���N�x���S�o�W�҂ɂ��v���[���e�[�V��������������܂����B����ꂽ���ԂȂ�����A���̒��ł����Ɏ����̍l����`���悤���ƁA�v���[�����e���ᖡ�������Ƃ��`��锭�\�������܂����B

-

- �ɓ��L�Y��

���̌�ɂ́A�ɓ��L�Y���ɂ�鏄��R�����s���܂����B�v���[���e�[�V�����ŋC�ɂȂ�����i��A�����x�̍����͌^�Ȃǂ��A���ɂ͋���ł̂������݂Ȃ���A��_�Â��J�ɐR�����s���Ă����܂����B���̌��ʁA�ŏI�R���ɐi�ލ�i�W�_���ȉ��̒ʂ茈�肵�܂����B

���ŏI�R���i�o��i�i�W��i�j |

|

|

�O�R�@�Γc ��N����i�_�ސ��w�j |

|

|

�Q�O�@�n�� �딎����i�����Y�p��w�j |

|

|

�Q�R�@���c �T������i�����s�s��w�j |

|

|

�Q�U�@�� ���C����i�������ȑ�w�j |

|

|

�R�O�@��� �傳��i���{��w�j |

|

|

�R�S�@���_ ���߉Ԃ���i�@����w�j |

|

|

�R�W�@���R ��������i����c��w�j |

|

|

�R�X�@���� ��������i�����Y�p��w�j |

|

�x�X�g�W�I�o�҂ɂ��ŏI�R�����X�^�[�g

�ꎟ�R����ʉ߂����W�l�ɂ��ŏI�v���[���e�[�V�������X�^�[�g���܂����B�ŏI�R���ł̃v���[���e�[�V�������Ԃ͂W���A���̌�ɐR�����Ǝ��s�ψ��ɂ�鎿�^�������S���B��l������P�Q���Ԃ̎������ԂƂ����āA�ꎟ�R���Ƃ͂����ĕς���āA�c��ȃ��T�[�`���i�Ɏd�グ��܂ł̃v���Z�X�A�܂��A��i�ɂ�����z�������ꂼ��̏o�i�҂���M���ۂ�����܂����B����Ɍĉ����邩�̂悤�ɁA�R����������v���̖ڐ��ɗ������������x���ł̎��₪�����������A�ŏI�I�l�ɂӂ��킵�����x���̍����ٔ������R����ƂȂ�܂����B

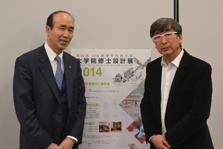

�_�ސ��w �Γc���ŗD�G�܂̉h�����������

�ŏI�R���I����A�ŏI�I�l���s���e��҂����肵�܂����B

�ŗD�G�܂̉h���ɋP�����̂́A���Ƃ̋߂��ł���_�ސ쌧�̎q���l�ɂ������Ă��s�����A�Γc��N����i�_�ސ��w�j�̍�i�B�D�G�܂ɂ́A���_���߉Ԃ���i�@����w�j�A���R��������i����c��w�j�����ꂼ��I��܂����B

�\�����ŐR�����̈ɓ��L�Y������́A�u�\�z���Ă��������A�����̖��_��A���ȉ\������舵������i�������A�������Ɏh�����܂����B�ŏI�I�l�ɑI��Ȃ������w���̍�i�ł��A��M�������邱�Ƃ��ł�����̂͂���������܂����B�f�U�C������̃A�v���[�`��T�[�`����̃A�v���[�`�ȂǁA��@�͂��낢�날���ėǂ��Ǝv���܂����A�Ƃɂ����g���z�h�������ė~�����B�v�ƌ��ƊE�̏�����S����҂Ɍ���̌��t���q�ׂ��܂����B

�܂��A�\�����ł͖{�C�x���g���T�|�[�g���铖�w�@�w�@���̊ݗ��i�����҂ɕ��܂����悳��A�u�F�������œ����o���͉����ɂ��ウ��M�d�ȍ��Y�ɂȂ�ł��傤�B����܂Őςݏグ�Ă������̂�ƂɁA���z�̐��E�ł��ꂩ��傫���H�����Ă����ė~�����B�v�ƑS�Ă̏o�W�҂ɃG�[���������܂����B

| �ŗD�G�� | �u�u���Ɓv�Ƃ��Ă̏Z��v��@�\�q���l�ɂ�����ؑ��Z��W�n��̏Z�����P�\�v ���Ƌ߂��̎q���l��~�n�ɑI�肵�����K�̓R�~���j�e�B�̌v��B���コ��Ɍ��݉�����ł��낤����ɋN������Љ�I�Ȗ��ɂ��āA���J�ȃ��T�[�`�Ƌ��Z�҂̎��_�ɗ������v�����A�܂��A�����\�Ǝv�킹���Ăł��邱�Ƃ��]������Ă̎�܂ƂȂ�܂����B ���ɓ��L�Y�� �u���ꂩ��́A�����ł͂Ȃ��n�������z�łǂ����C�ɂł��邩���J�M���Ǝv���܂��B���݁A�n���͉ߑa���i�s���Ă��܂����A�c�ɂ�z���~��ꂾ���ł��A�Ȃ���l�X������̂͂܂��~�����Ƒz���Ă��܂��B���̂悤�ȏ̌���ɂ����āA�������x�̏����Ȃ��̋K�͂̃R�~���j�e�B�̒�ẮA�{���Ɏ����\�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����̓��{���~����ĂɂȂ�\�����߂Ă���Ǝv���܂��B�v

|

|---|---|

| No.�O�R  |

|

|

|

| �D�G�� | �u���Ɍ��z�E�čl�@�\���X�X�Ƌ��ɂ��钬�\�v �����s�k��\���̏��X�X��Ƃ������_����̒�āB���ɂ̋@�\�����A���X�X�̒��ɗ��Ƃ����ނ��Ƃɂ���āA���ɂ��Ƃ����ޗl�ɑ��݂������@���]������Ă̎�܁B ���ɓ��L�Y�� �u�����ƒ��ɍ����g�ݗ��ĕ�������悤�Ɏv���邪�A���_�͋����ł��܂��B���̊Ԃɂ����ƒ��ɂ��s�������銴�����ǂ��ł��ˁB�v

|

|---|---|

| No.�R�S  |

|

|

|

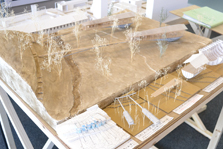

| �D�G�� | �u�n�蒹��������ی𗬁v ��t��������т�~�n�Ƃ������R����̒�āB ���ɓ��L�Y�� �u�l�ԂƓ����A���z�Ɠ����Ƃ����ւ����l���������_���ƂĂ��ǂ��Ǝv���܂��B�l�Ԃ����R�̈ꕔ�ł���킯�ł�����B�����d���Ȃǂœ���A�W�A�֍s���@��ŋ߂͑����ł����A������֍s���Ƃ����̊W�������ɗǂ��Ɗ����܂��B�v

|

|---|---|

| No.�R�W  |

|

|

|

�\�����̌�ɂ́A�Q���҂���ъW�҂��ꓰ�ɉ���e��Â���܂����B�����Ɏ���܂ł̓w�͂�J���A�ߋ��⍡��̐i�H��������w����A�W�҂����i�ɂ��Ă��ڍׂȍu�]�����炤�p�������A���̂����������Ō��z�k�`�ɉԂ��炫�܂����B

�y�Q���ځz�`�V���|�W�E���u�C�m�v�̈ʒu�v �`

2���ځi3��16���j�̓V���|�W�E���u�C�m�v�̈ʒu�v�������ɂĊJ�Â���܂����B

�p�l���[�͍����@������i���{��w �����j�A�L��@�����i�}�g��w �����j�A����@���Y���i���{�H�Ƒ�w �����j�A�؉��@�f�q���i�H�w�@��w �����j�A�x�z�@�p�k���i�ʼnY�H�Ƒ�w �����j��5�����}���A���s�ψ����̐Γc�@�q�����i�O���H�ȑ�w �����j�A���s�ψ����i��̐Ό��@���玁�i��t�H�Ƒ�w �����j�Ƌ��ɓ��_��͐i�s���܂����B

-

- �����@�����

���{��w ����

(�p�l���[)

-

- �L��@����

�}�g��w ����

(�p�l���[)

-

- ����@���Y��

���{�H�Ƒ�w ����

(�p�l���[)

-

- �؉��@�f�q��

�H�w�@��w ����

(�p�l���[)

-

- �x�z�@�p�k��

�ʼnY�H�Ƒ�w ����

(�p�l���[)

-

- �Γc�@�q����

�O���H�ȑ�w ����

(���s�ψ���)

-

- �Ό��@���玁

��t�H�Ƒ�w ����

(���s�ψ����i��)

�V���|�W�E���̍\���́A�O���Ɋe��w�@�ł̏C�m����v���O�����ƁA�v�W�ւ̏o�W���т��Љ�A�㔼�͍���̏C�m�v�R�����܍�i�̊��z�ƁA���ꂩ��̏C�m�v�݂̍���ɂ��ċc�_���Ă����`�ł����B

�܂��O���̏C�m����v���O�����ɂ��Ăł����A�e�Z���F�̂�����̂ł����B

�J���L�������ɉ������`�ŏC�m������s���Ă����w������̂ɑ��A�w���̋�������d������j���Ƃ��Ă��錤����������܂��B���ɂ́u�p��ɂ��v���K���s�Ȃ��v�A�u���z�E�n���Ԃ̊��E�v���A�w�ȓ��ł̐��̈�̊_�����z���ċ����ōs���iPBL�j�v�Ƃ������Љ������A�e��w�̏C�m����ɑ���X�^���X���F�Z�����f����Ă��苻���[�����̂�����܂��B

���̓��F���鋳��v���O�����̔��\�ɑ��āA���ʓ_��������Ƃ���u�Љ�Ƃ̂��Ȃ�v������Ɏ�����Ă���_�ł��傤���B

�u���͂��܂�g���Ă��Ȃ��_�n��A���R���c���ꂽ�тȂǂ̓y�n�����A���̓y�n�̎g�����̒�Ă�A�l���Ăэ��ރA�C�f�A���l����v�u�n��ɂ��肾���A���z���̕ۑ��E�Đ������n�Ŋw�ԁv�ȂǗl�X�ł����A�Љ�Ɩ��������w�K�Ƃ������_�ł͋߂��Ɗ����܂����B��������������̈�Ƃ��āA�n��Ƃ̘A�g�ɂ�郏�[�N�V���b�v����ʂ��Ċw�Ԃ��Ƃ������悤�ł��B

�܂��A�C�m�ے��͂P�����z�m�̎��i�����邱�Ƃ��\�ȃJ���L�������ł��邩�A�Ƃ������_���b�ɂ�����܂����B�e�Z�Ƃ��H�v���ăJ���L���������쐬���Ă���A���i�̎擾�Ɍ������̐��͐����Ă���悤�ł����A���ۂ̓C���^�[���V�b�v�Ɋw�������Ԃ������]�T�����܂�Ȃ��A�C�����Ɏ����o��2�N�̎��i�������Ƃ��Ȃ��Ȃ��ł����A�C���^�[���V�b�v��I�������w�����A�����1�N�̎����o�����擾���Ă���̂�����̂悤�ł��B

�㔼�́A�C�m�v�R����̎�܍�i�ɂ��āA�p�l���[�̊��z���q�ׂĂ��܂����B

�u�z���̒��ł��A���A���ȎЉ������v�u�Q�[�����o�ł͂Ȃ��A�����I�ɖ����`�A�����@��͍����Ă���v�ȂǂƂ������ӌ��Ƌ��ɁA�v�W���狂�ݎ���w�������̍ŋ߂̌X����v�l�ɂ��Ă����y���Ă��܂����B

�������������A����̏C�m�v�݂̍���̍l�����Łu�����e�[�}�̒�ߕ��v�����ڂ���܂����B2�N�Ԃ̏C�m�ے��Ŏ����̃e�[�}���A�u�ǂ�����Č����邩�v�Ƃ������Ƃ��A������C�m�v�̃|�C���g�ɂȂ��Ă����ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃł��B

�p�l���[����́u�p�[�\�i���ȊW�̒�������������グ�A�e�[�}�Ɋ֘A�t����w���������Ă���v�u���j��������x��������w�сA�L������������ĐV�������g�݂ɂ��čl���Ăق����v�ȂǂƂ������ӌ����������Ă��܂����B

�܂��u�ʔ����e�[�}���l���Ă���w���͑����B���̖ʔ����v�l���ǂ����ʂɌ��т��邩�A���̂��߂ɋ������ł��邱�Ƃ͉����v�Ƃ������_��͍����Ă���Ƃ������Ƃ��q�ׂĂ��܂����B���ꂼ����F�͂���܂����A�w���̈ӌ��d���x������Ƃ������p���́A�ǂ̑�w���ꏏ�̂悤�ł��B

�����ЂƂt��������Ȃ�A�����������C�m�v��ʂ��ē���ꂽ�o���́A�A�E�����ő傫�ȃA�s�[���|�C���g�ɂȂ�Ƃ����_�ł��B�u�Љ�ɖ𗧂ł��낤�e�[�}�������߁A�`�ɂ��邱�Ƃ͊�]��̊�Ƃō��]������邱�Ƃ������v�Ƃ������Ƃ��Ċm�F����܂����B

�Ō�ɏC�m�v�R����@�ŗD�G��҂̐Γc�@��Y����i�_�ސ��w�j�ւ̎��^�����A����v���[���e�[�V�������ł��Ȃ������w���̍�i�Љ���o�āA3���Ԕ��ɓn��M�����_��͖�����܂����B

�w���ɔ�ׂ�ƁA�C�m�v�̔��\�̏�͐�����قǂ����Ȃ�����A�w���̈ӗ~����A�Љ�ɂł邽�߂̒n�͗{���̏�Ƃ��āA���߂ďC�m�v�W�̈Ӌ`���e��w����������d�v������Ă��܂����B���w�@�Ƃ��Ă��A�����̌��ƊE��S���ł��낤��҂������������邱�̋M�d�ȏ���A�p���I�ɃT�|�[�g�������Ă����܂��B