Diploma�~KYOTO'14

Diploma�~KYOTO'14

| ���� |

Diploma�~KYOTO'14 |

|---|---|

| ���� | 2014�N2��22���i�y�j�`2��24���i���j |

| ��� | ���s�s���Ɗق݂₱�߂��� |

| 1���� �R���� |

|

| 2���� �R���� |

|

| ��� |

���s���z�w���V�� |

| ���ʋ��^ |

������Б������i |

�R���\���ƂȂ�A�]�����̈Ⴂ�����ڂ����

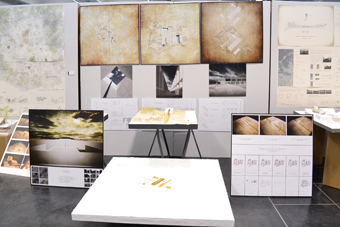

���s���z�w���V������Ɛv�E���Ƙ_���W�uDiploma�~KYOTO�f14�v�́A2��22���i�y�j�`2��24���i���j�̊��ԁA���s�s���Ɗ� �݂₱�߂����ŊJ�Â���܂����B

��l�P�ʂ̐l�������e�ł��邱�̎{�݂́A�����_�{�⋞�s�s���p�فA���s�s�������ɋߐڂ��Ă���A�l�̉������������₩�ȏꏊ�B

�܂��A�ߔN�́A�݂₱�߂������{�W�̉��ɂȂ��Ă���A�w���̊Ԃł��S�N�Ԃ̏W�听�\�����Ƃ��ĐZ��������܂��B

���N�łQ�R��ڂ��}�����{�W�B���N�x�̉���́A�Q�O��w�Q�Q�P���ƂȂ�A�ߋ��ő�K�͂ƂȂ�����N�Ƃقړ������̍�i���o�W���܂����B

���N�x�̃e�[�}�́u�Ձv�B���z�w���Ƃ��ĉ߂������S�N�ԂŁA���ꂼ�ꂪ�|���Ă������Ǝ��̉��l�ρB���ꂩ�猚�z�l�Ƃ��ĕ���ł������ŁA�������g�̋��菊�ƂȂ�ׂ����̉��l�ς��ꓰ�ɉ�A���ꂼ��̌��ӕ\���Ƃ��Ĕ��\�����j�Ղ̏�Ƃ������A�ƌ����肢�����߂��Ă��܂��B

��N�͂Q���\���ŊJ�Â��ꂽ�{�W�ł����A���N�͂R���\���ŊJ�Â���A�P���ڂ͌��z�Ƃɂ��R���A�Q���ڂ͑����쒘���l�ɂ��R���A�R���ڂ͊w�����m�ɂ��R���B��ΓI�Ȏړx���Ȃ��ƌ����錚�z�ɂ��āA���ꂼ��̖ڐ��łǂ̂悤�ȕ]�����Ȃ����̂������ڂ����W����ƂȂ�܂����B

�y�P���ځz�`���z�Ƃɂ��u�]�`

�����ƂȂ���22���́A���̓��̃v���t�F�b�V���i���ł��錚�z�Ƃɂ��u�]�E�R�����s���܂����B���N�̐R�����͈ȉ��̒ʂ�B

-

- �I���@����

�@�i�I�������v�掖������\������^��t��w���_�����j

-

- �O�c�@�I�厁

�i�O�c�I��A�g���G��Ɂ^���m�ڑ�w���u�t�j

-

- �R���@�m�F��

�i�����v ���s�����E�v�����\�j

-

- �n�Ӂ@�^����

�i�@����w�f�U�C���H�w�������^�v�g�D�`�c�g��\�j

�ߑO�ɂ͈ꎟ�E�R�����s���܂����B

�ꎟ�R���ł́A�R�������������S��i����R�O��i���I�o����܂����B�R���ł́A�ꎟ�R���őI�l���ꂽ�R�O��i����A�R�����̃f�B�X�J�b�V�����ɂ��O���R���i�u�]��j�ɐi�ނP�P��i���I�o����܂����B

�u�]��i�o��i

| No. | ���O | �w�Z�� | ��i�� |

|---|---|---|---|

| 031 | ��` ���炳�� | ���s���z��w�Z | �u����̍s�����v |

| 047 | �Љ� �r���� | ���|�p��w | �u�u�b�L�b�V���Ȗ��{���邢���K�N�̖��O�v |

| 048 | ���� �\��� | ���H�Ƒ�w | �u���{��l�N���|���X�v |

| 069 | ���� �������� | �_�ˑ�w | �u�k�؍̐g�|�t�B���A�v |

| 100 | �|�� �������� | �����ّ�w | �u�I�t�B�X�Ƃ��������v |

| 122 | ���J ���䂳�� | �����ّ�w | �u�������߂��@�|�H�玞��ɂ�����ޗǃh���[�������h�Ւn�Čv��| �v |

| 124 | ���� ��M���� | ���H�Ƒ�w | �u�������鍬�ׁv |

| 155 | ���c �甎���� | ����w | �u�q�ǂ��̐X�v |

| 156 | ���� �������� | ���s��w | �u��s���S�㒹�Õ��Q�@�\����������z�\�v |

| 171 | �O�� �t������ | ���s��w | �u�����V�X�e���Ƃ��Ă̏W���v |

| 195 | �R�c �L�傳�� | ���H�Ƒ�w | �u�g�c�R���Ɂv |

�O���R���́A�܂��P�P���̃v���[���e�[�V�������s���A���ꂼ��̔��\�̌�ɐR�������玿�^���s���܂����B�Ō�܂Ŏc������i���������āA���ꂼ�ꂪ�������g�̎v�l�X�Əq�ׂĂ����l������A�w�������z�ɑł�����ł����l�N�Ԃ������ɔZ���ł����������f���܂����B����ɑ����āA���悢�揇�ʂ����肷��ŏI���^���s���A�R�����̓��[�ɂ��e�܂����肵�܂����B

�R�����ʂƊe�R�����̍u�](�v��)�͈ȉ��̒ʂ�B

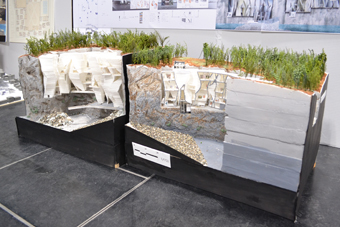

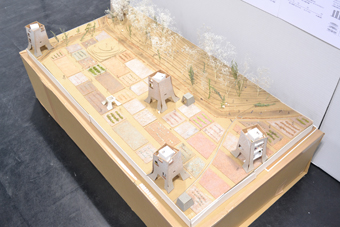

| �P�� | �u�k�؍̐g�|�t�B���A�v ���R���̐��˓��C�ɕ����Ԗk�ؓ��ɂ���̐Ώ��ɂ�����i�B�P�T�O�N���O����I�V�@��ō̐���Ă��邱�̍̐Ώ�́A�ő�łP�Q�O�����̍����ɂȂ鋐��Ȍ�������܂��B���т���́A���̋���ȃX�P�[����ڂ̓�����ɂ������ɁA�����������|�����Ɠ����ɁA���Y�̌��z�̉\���ɋC�Â����ƌ����܂��B�ʏ�̌��z�͗l�X�Ȍ��z���ނ𓊉����đn����̂ł���̂ɑ��A�{��i�́A���z���ނ��g���͂���ǂ��A���̓y�n�̌`�Ԃ��ő���ɐ������A���ӂŊJ�Â���鐣�˓����ی|�p�ՂƘA�g���邱�Ƃ�����ɓ���A�M�������[�𒆐S�Ƃ���ό��n�ւƕς����Ăł����B�Ǝ����̂��鎋�_��A�_�C�i�~�b�N�ȑ��`�A�k���ȃ��T�[�`���]������Ă̎�܂ƂȂ�܂����B

|

|---|---|

| No.069  |

|

|

|

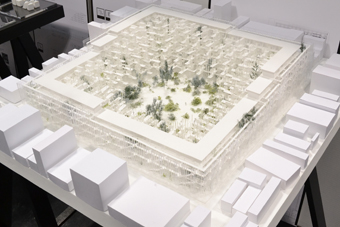

| 2�� | �u���{��l�N���|���X�v ���s�c��쉀��~�n�Ƃ�����n�̒�āB���̕�n�͂P�S�O�N�ɂ킽�葶�݂������Ă����n�ŁA��P�R,�W�O�O��̕�����邻���ł��B����ł͎Љ��B�������悤�ɑ��݂��邱�Ƃ�������n���A�P�v�I�ɑ��݂�������ꏊ�ւƏ�������Ƃ�����������̎v�z�����߂��Ă��܂��B�܂��A���z���^���[�^�ɂ��邱�Ƃɂ��A��n�s������������Ƃ�����Ă����荞�܂�Ă��܂��B�N�����K�����������g���h�ɂ��āA�B�����Ƃł͂Ȃ��A���������邱�Ƃ��Ă����_�Ȃǂ��]������Ă̎�܂ƂȂ�܂����B

|

|---|---|

| No.048  |

|

|

|

| 3�� | �u�u�b�L�b�V���Ȗ��{���邢���K�N�̖��O�v �Ñ�s�s�o�r�����ɐ}���ق�v����Ƃ����Љ�����̒�āB�Ǐ��Ƃ́A�o����m���A�L���Ȃǂ��@��N�����č\�z���邱�Ƃł���A����͂����������{��f�r�����@���s�ׂł���Ƒ������Ƃ����Љ�����B�����ŁA���{�Ɛ}���ق����グ����i�ɒH�蒅���������ł��B�܂��A�ҏW�H�w����鏼���������̍l���ɃC���X�p�C�A���ꂽ���Ƃɂ��A�������ɕ�����o�r�����̐}���قƂ��Đv���������ł��B���̓Ǝ��̐��E�ς��]������Ă̎�܂ƂȂ�܂����B

|

|---|---|

| No.047  |

|

|

|

| �R���� | �u�I�t�B�X�Ƃ��������v

|

|---|---|

| No.100 |

| �O�c�� | �u�����V�X�e���Ƃ��Ă̏W���v

|

|---|---|

| No.171 |

| �n�ӏ� | �u��s���S�㒹�Õ��Q�@�\����������z�\�v

|

|---|---|

| No.156 |

| �I���� | �u�������߂��@�|�H�玞��ɂ����� �ޗǃh���[�������h�Ւn�Čv��| �v

|

|---|---|

| No.122 |

�R�����u�]

�I�� ����:

���r���[�ȗ����ʒu�ŏI����Ă��܂��Ă����i�������悤�Ɋ����܂����B�\��������̂ɁA�Ƃ肠���������܂ł��Č����b�ŏI����Ă���̂������āA�Ȃ��Ȃ����̓W�J�܂Ōq�����Ă��Ȃ���i�������悤�Ɋ����܂����B���ꂼ��̎v�����Ԉ���Ă��Ă��ǂ��Ǝv������ǁA���̎v���ɂ����Ɠ˂�����ł����悤�ȁA�\���̋��x������Ȃ��悤�Ɏv���B�����Ȃ��ǁA����ɂ͐S���������ȁB����Ȍ��z�������ėǂ��Ǝv����ł��B

����ƁA�l�ԕs�݂̌��z���ڂɂ��܂����B�܂�A���̒������Ō`�ԑ��삵�Ă���B������������A���̎�@�Ŗ��͓I�ȋ�Ԃ��ł��邩������Ȃ����ǁA�l�Ԃ̎p�������Ă��Ȃ��Ƃ������A���̒��Ɏ��������������ɂǂ�������̂��ł���Ƃ��A�����������Ŋm�F���Ȃ���v��i�߂Ă����ƌ������Ƃ��s�\���Ɋ����܂����ˁB

�O�c �I�厁:

���͓����Ō��z�m������Ă����ł����A���̒��ɑ��Ɛv�R�[�X�������ł��B������A�F�����ɂ��̈ꃖ���Ԃ��炢�S�g���ɂǂꂾ����ςȎv�������Ă����̂��悭������܂��B�ł��A�����炱�������������Ƃ�����B���Ɛv�ň�ԑ厖�Ȃ̂́A���������o���Ȃ��I���W�i���Ȑ��E�ς��o���������Ǝv���B������A�����̐��E�ςɏ���������Y��Ȗ͌^��n��܂����ł͈Ӗ����Ȃ��Ǝv���B����ł��_�����j�]���Ă��Ă��A�I���W�i���ȃL���b�ƌ��镨���厖�B������́A�w��ł������܂ł̌��z����Ȃ��A���ꂩ��̌��z���l���ė~�����ƌ������ƁB���̎肪�����T�����߂ɁA�����ƕ����ė~�����B

�Ō�ɁA��̂��ƂɓO���ė~�����Ǝv���B�����������ɂȂ�Ɣ��܂����Ⴄ���ǁA������˂��l�߂Ă����ƐF�X�Ȃ��Ƃ������Ă���B�����A��ɓO����Ƃ������瓦����Ȃ��Ȃ邩���ς��B�ł��A����ƌ��������o�傪�u�����̌��z�v�ƌ����镨��n���Ă����Ǝv���B

�R�� �m�F��:

�R������ɂ�����A�܂��͖͌^�Ƃ����u���v�����āA���̌�Ɍ���Ă��炤�Ƃ�������ɂȂ�܂����A�u���v�Ƃ����I�u�W�F�N�g���x���̋����́A���z�ł͂ƂĂ��d�v�ł��B���̋������傫����Α傫���قǁA����Ɍ������������̈Ӌ`���ݒ肳��Ă��邩�L�[�ɂȂ�킯�ł��B�܂�A�㔼�̐����E��ĕ����A�Љ�I�ȈӋ`���������ƌ���Ă����Ȃ��ƁA�������c�O�Ȋ��������ĕ]�����}�����Ă��܂���ł��B�����͐��������ƁA�u���v�Ő�������đI���̃C���p�N�g�Ɣ�r���āA�������ォ�����̂Ŏc�O�Ɏv���܂��B

�n�� �^�� ��:

���ꂼ��̊w�����A���������������e�[�}�ő��Ɛv���s�����̂͂悭������܂��B�����A���̎��_���猩��ƁA�K�������Љ�Ɛڑ����Ă��Ȃ��悤�Ɍ����܂��B�ߔN�́A�Љ�������Ȃ��ƍs���Ȃ��Ƃ��������ϔO�����������i���������A�������Ă����������F����͎��R�ŗǂ��ȂƎv�����ʁA�����̐��E�ɕ��������Ă��āA�Љ�ɒ�Ă��邱�Ƃʼn���ς������̂��Ƃ����������g�̍l�����A�`����ė��Ȃ������ł��ˁB���ꂩ��v������Ă�����ŁA�����������_���ӎ����Ď��g��ŗ~�����Ǝv���܂��B

�y�Q���ځz�`�����쒘���l�ɂ��u�]�`

������ڂ́A�����쒘���l�ɂ��u�]�E�R�����s���܂����B���N�̐R�����͈ȉ��̒ʂ�B

-

- ���V�@�s�

�@�i�v���_�N�g�f�U�C�i�[�^���s��w�o�c�Ǘ���w�@���u�t�^���s�s���|�p��w���u�t�j

-

- ����@�[��Y��

�i�����Ɓ^�w���I�x�ɂ���120��H��܂���܁A����ܑ����j

-

- ��~�@�M��

�i������w�����^������w��[�Ȋw�Z�p�����Z���^�[�q�������j

�R�����@�͏����Ɠ����`���ōs���A����ɂ��ꎟ�R���A�R�����f�B�X�J�b�V�����ɂ��R���A�o�W�҂̃v���[������ѐR�����u�]�ɂ��O���R���i�u�]��j���o�āA�ȉ��̍�i����܍�Ƃ��đI�o����܂����B

��܍�i����ѐ��]

| ���V�� | �u�����J���Ȃ��Ȃ����������ցv ���V��:

|

|---|---|

| No.051 |

| ����� | �u�I�t�B�X�Ɗw�Z�v ���쎁:

|

|---|---|

| No.100 |

| ��~�� | �u�s���x�ꂽ���v ��~��:

|

|---|---|

| No.81 |