�����f�U�C�����[�O2014 ���Ɛv���{�ꌈ���

�����f�U�C�����[�O2014 ���Ɛv���{�ꌈ���

| ���� |

�����f�U�C�����[�O2014 ���Ɛv���{�ꌈ��� |

|---|---|

| ���� |

���J�R���F2014�N3��9���i���j15:00-20:00 ��i�W�� �F2014�N3��9���i���j�`3��16���i���j10:00-19:00 |

| ��� |

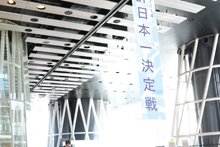

���J�R���F���k��w�S���N�L�O��ِ�����z�[�� ��i�W�� �F�������f�B�A�e�[�N5F�E6F |

| �t�@�C�i�� �R���� |

|

| �t�@�C�i�� �i��E �R�����e�[�^�[ |

���R�����e�[�^�[

�����J�R���i�t�@�C�i���j�i��

|

| ��� |

��䌚�z�s�s�w����c�A�������f�B�A�e�[�N |

| ���ʋ��^ |

������Б������i |

3��9��(��)�A�������f�B�A�e�[�N�E���k��w�S���N�L�O��ِ�����z�[����Ɂu�����f�U�C�����[�O2014 ���Ɛv���{�ꌈ���v�̃Z�~�t�@�C�i���E�t�@�C�i�����s��ꂽ�B ��ẤA��䌚�z�s�s�w����c�Ƃ������f�B�A�e�[�N�B��12��ڂ̊J�ÂƂȂ�{�N�x�́A�S�����532��i���W�܂����B

-

- �\�I�E�Z�~�t�@�C�i���̉��ƂȂ����������f�B�A�e�[�N

-

- �_�C�i�~�b�N�ȋ�ԂɑS�������i���W��

-

- �J���O�Ɍ����̎���ɂ́A���łɒ��ւ̗�

-

- �J�꒼��̎�t�̗l�q

�w�Z�E������đ��Ɛv�����L���������

�u�����f�U�C�����[�O���Ɛv���{�ꌈ���v�́A�S�����牞�傳�ꂽ���Ɛv���ꓰ�ɏW�߁A���{������߂�v�R���y�e�B�V�����B�u���z�w���̍����Ïk�������Ɛv���w�Z�E������ċ��L���������v���Ƃ����_�ɁA���N�́A�u���z�����ׁv�Ƃ����e�[�}���f����B���̃e�[�}�́A��N�̃e�[�}(

�u���ׂĂ��������߁v)�Ō��z�I�g�g�݂��n�o���ꂽ�u�Ԃ������p���A����ɉ����͂������čL���S���ɓ͂��邱�ƂŁA��葽���̐�����ɏW�߂����Ƃ����z�������߂��Ă���B

�R���́A3/8�E3/9��2���Ԃɕ����čs����B�܂��A3/8�ɍs����\�I�ʼn����i�S�̂���100��i���I��A3/9

�̌ߑO���ɍs����Z�~�t�@�C����100��i�̒�������10��i��I�o�B�����ߌォ��́A���𓌖k��w�S���N�L�O��ِ�����z�[���ւƈڂ�10��i�ɂ��t�@�C�i�����s����B

�Z�~�t�@�C�i�����|�[�g�u���|�I�ȗʂƎ��v

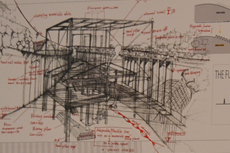

�������f�B�A�e�[�N��5�E6F�ɂ́A�������ƍ�i������ł���B���ɂ͑����̗���ҁB���O���点�����f�B�A�e�[�N�O�ɒ��ւ̗ł��Ă������Ƃ�����A���̃R���y�ɑ���l�X�̊��ғx�̍�����������B���ہA�o�W����Ă����i�̗͂̓���l�͑����Ȃ��̂��B�������ĉ��Ȃ���A�ڂ��^���قǐ��I�ɍ��ꂽ�͌^��A���Ȃ�̎�Ԃ������ĕ`���ꂽ�h���[�C���O�Ȃǂɏo��A�v�킸�������Ă��܂����Ƃ��x�X����B

100�I�ɑI��Ă����i�ɂ́A�Ԃ������A�t�@�C�i���̐R�����������̍�i����10�I��I�Ԃׂ��R�������Ă���B�R�������R�����s���͗l���ԋ߂Ō��邱�Ƃ��ł���̂����̃R���y�̑�햡���B

-

- 500��i���鑲�Ɛv�����ԗl�͈����I

-

- ��i�̃N�I���e�B�ɗ���҂�����オ��

-

- ���J�ɐR��(1)�k�R��

-

- (2)���{��

-

- (3)�V�䎁

�t�@�C�i�����|�[�g�u����͌��z���v

3��9�� �ߌォ��́A���𓌖k��w�S���N�L�O��ِ�����z�[���ւƈڂ��ߑO���̃Z�~�t�@�C�i���őI�ꂽ10��i�̌��J�R�����s��ꂽ�B�R���́A�v���[���e�[�V�����Ƃ���ɑ��鎿�^�Ői�s����B����A���Ɉ�ۓI�������̂́A���^�̒��ł����ΐR�������甭����ꂽ�u����͌��z�Ȃ̂��v�Ƃ����t���[�Y�B������m��R�����Ɗw���̊Ԃɂ́A�����܂ł��Ȃ����z�ɑ���F���̈Ⴂ�����݂���B�R���ψ�����́A�u���̌��z�����邱�ƂŎЉ������ǂ̂悤�ɗǂ��Ȃ�̂��v�ƌ�������|�̎��₪���т��уt�@�C�i���X�g�ɓ�����������B���܂łɂȂ���_�ȃA�C�f�A�ł��A�Љ�Ƃ̊W����������ΐv�s�ׂ��Ƃ�悪��ɂȂ�\��������B�R�����́A�͌^��}�ʂ̗����ɂ��錚�z�̃v���Z�X��l�����E�p���Ȃǂ����^��ʂ��Ċm�F���A���̌v��ɂǂ̂��炢���z�I���_�����邩�m���߂Ă���B

�t�@�C�i���R����

-

- �k�R �P��(�R������)

-

- �V�� ��H��

-

- ���{ �s�

-

- �L�� ���㎁

- �\�� ���Y��

-

- ���z�[���͊ϋq�Ŗ��ߐs�����ꂽ

-

- 500���鉞�傩��I�ꂵ10�l�̃t�@�C�i���X�g

-

- �v���[���e�[�V�����̖͗l

-

- �����Ƃ��߂����z�ƂƂ̂��Ƃ�͋M�d�Ȍo��

�R������l�߁I���3��i�ɍi���R�������M�I

10�g�̃v���[���e�[�V�����Ǝ��^���I��������A�R�������������D�G���Ǝv��3��i�ɓ��[�B���̌��ʁA���c����A���c����A�s�Â���A�V�������4��i���[���W�߁A��������3�I�ɍi�闬��ƂȂ����B�[�����ɏW�܂��Ă������c����E���c����̍�i�����������A�V������Ǝs�Â���̍�i�ɑ��āA����ɂ�錈�퓊�[���s��ꂽ�B���̌��ʁA�s�Â���3�I�ɑI�ꂽ�B

��3�I

- ���c�@�đ��Y���� ��B��w�@�u�ł��R�v

- ���c�@�匰����@�������ȑ�w�@�u22���I�^�n�C�u���b�g�n�C�p�[�Ǘ��Љ�v

- �s�� �d���� ��B��w�@�u�E�G�����ǂ�g���l���w�v

-

- ���[�̗l�q

-

- �R������l�߁I�ϋq���^���I

���悢����{�ꂪ����I

3�I��I�ԓ��[�ōł������̕[���W�߂Ă������c����̍�i�B�����ɍs���A���{��ɂ����Ƃ��߂��ʒu�ɂ��邪�A�����œ��{�������c����̍�i�ɑ��ċc�_�����Ȃ����B

���{��:���c����̍�i�́A�I���W�i���́u�ł��R�v�����Ȃ蒉���ɍČ����Ă���Ƃ�������B�I���W�i���e�B�Ɍ�����̂ł͂Ȃ����B

���c����:����̌v��ł��钬���݂�u�ł��R�v��2�K�����͐V���Ɍv�悵�Ă���̂ŁA�I���W�i���e�B�͂���ƍl���Ă��܂��B

�k�R��:���c����́A���z�Ƃ̃L�����N�^�[�������Ă���B���ꂩ��́A�܂��Â�����s����l�Ԃ��K�v�ŁA���c����́A�n��ɑ��鈤�����B�d�v�Ȃ̂́A�`�̃I���W�i���e�B�ł͂Ȃ��A�V������Ԃ��ǂ���ꂽ���B���̍�i����́A�Ђ���Ƃ��Ď������Ă������̂ł͂Ȃ����Ƃ����\����������B���c����̍�i�Ɋւ��ẮA���z�Ƃ��Ă���������i�������Ă����̂͌��E������̂ł͂Ȃ����B���c����̍�i�́A�F�X�Ȑl�̈ӌ���������₷�����W��������B

�L����:�������c����𐄂������B���c����̍�i�ɂ��ẮA22���I�̌Y�����̗l�q�Ȃǃ��A���e�B�����������`����Ă���Ɨǂ������B

���{��: �u���܂łɂȂ����_�v�Ƃ����Ӗ��ł́A���c����̍�i�͗͂�����B���Ԃɂ���Đ�ւ��V�[�����A�[�o���X�P�[�v�Ƃ��ĕ\�����Ă���_���������낢�B

���M����c�_�B�ŏI�I�ɂ́A�R�����̋���ɂ�铊�[���s���A���̌��ʁA���c����̍�i�����{��Ɍ��肵���B���{��ɂ́A���c����̍�i�B���{�O�ɂ͎s�Â���̍�i���I�ꂽ�B�ȉ��A�e�܂͉��L�Ƃ̂Ƃ���ƂȂ����B

-

- �R�����I�ՁI���M����c�_

| ���{�� | �u�ł��R�v �ߑa�����i�ލ�Ҏ��g�̌̋��ΐ쌧�����s�������������邽�߂ɁA200�N�ȏ㑱�������s�̍Ղ�̎R�Ԃł���u�ł��R�v�����z�Ƃ��ĊX�ɍL���Ă�����āB�u�ł��R�v�́A�傫�ȏW���Z��Ƃ��đ��������A100�N��ɂ́u�ł��R�v���m���q�������S���V�������z�I�ȊX���ł���B�����̖͌^����ۓI�ȍ�i�B |

|---|---|

| ���c�@�đ��Y����  |

|

|

|

| ���{�� | �u22���I�^�n�C�u���b�g�n�C�p�[�Ǘ��Љ�v �x�O�ɏZ�ސl�X�̕�炵���e�[�}�ɂ�����i�B�x�O�Ɠs�s����������ۂ̍S�����Ԃ����e���Ă���l�X�́A���߂�ꂽ�g�g�݂̒��ł̐����Ɋ�т����������Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ������z����A�x�O�̏��X�X�̏㕔�ɌY���������A��Y�҂ƏZ���������ɂ����ŊǗ�����A�c�݂��s�����z���āB�Y�����E�Z���E�X�܁E�H�ꂪ��̂ƂȂ�A�����Ől�X�͈ˑ���������������B22���I�̍x�O�̏Z�܂��ɑ����_�Ȓ�āB |

|---|---|

| ���c �匰����  |

|

|

|

| ���{�O | �u�E�G�����ǂ�g���l���w�v �i�q���C�������E���É��E�������Ԍv�悪�i�s���Ă���B���̂悤�ȏ��ł�薣�͓I�Ȗ��É��w���v�悷���āB���w�r�����������������͂�����ł��܂��Ă��錻�݂̉w���ӂɑ��āA�V�����v��ł́A���U���Ă���̂Ȃ���̊E�G��n��60m�̃g���l���łȂ��B�g���l���́A�傫���L���鍪�̂悤�ɁA��������̏����Ȃ܂����݂��Ɍ��т��A�傫�Ȉ�̋�Ԃɂ��Ă����B |

|---|---|

| �s�� �d����  |

|

|

|

| ���ʏ� | �u�n�i�̖����v

|

|---|---|

| ��� �W������  |

| ���ʏ� | �u�̋�������v

|

|---|---|

| �V�� ������  |

��10�I

- ���V ���Ƃ���@�u���������X�ցB�v

- ���� �B�킳��@�u�g�ˎ��w�e���g�s�A�@-63�̃A�v���[�`���-�v

- �V�� �ԓނ��� �uCompanion Plants -�����ɏZ��-�v

- �{�� ���q����@�u��䶗��O�D���v

- ��� ���炳��/�֓� �獹����/�c�� ��ނ���@�ukoban -�g���h�����Ȍ��z-�v

-

- ���{��̉��c�@�đ��Y����

-

- ���{��̈��c �匰����

-

- ���{�O�̎s�� �d����

-

- ���{�� ���c�@�đ��Y����̃X�s�[�`

-

- �R������ �k�R �P���̑��]

-

- ������{��́g�܂肽���߂�h���{�ʐD����̍���I

-

- �������i�w�@�͉��ŏ��Ђ��v���[���g�I