Diploma�~KYOTO'15

Diploma�~KYOTO'15

| ���� |

Diploma�~KYOTO'15 |

|---|---|

| ���� | 2015�N2��23���i���j�`2��25���i���j |

| ��� | ���s�s���Ɗق݂₱�߂��� |

| 1���� �R���� |

|

| 2���� �R���� |

|

| �i�� �i1���ځE2���ځj |

���c �B���i������w��[�Ȋw�Z�p�����Z���^�[�����^�{���w���u�t�j |

| ��� |

���s���z�w���V�� |

| ���ʋ��^ |

������Б������i |

���p�I���_�ō�i�����͂���@�]�������

���s���z�w���V������Ɛv�E���Ƙ_���W�uDiploma�~KYOTO�f15�v���A���N��2015�N2��23���i���j�`2��5���i���j��3���Ԃɓn�苞�s�s���Ɗفu�݂₱�߂����v�ŊJ�Â���܂����B�����ӂ͋��s�ł��L���̕����n��ł���A�����_�{�𒆐S�ɔ��p�ق�}���فA�c�_�̖��A���݉��C�H�����s���Ă��鋞�s��قȂǂ̕����{�݂��_�݂��Ă��܂��B1989�N���瑱���{�W��������N��24��ڂ𐔂�19��w163�����Q���Ɛ���ɍÂ���A�{���O���瑽���̗���q���K��܂����B

���N�̃e�[�}�́uspring�v�B�u��̉��ō��������z�w����������ǂ��̎����}���A���z�ɑ���M���v�����N�����̂悤�ɏW�܂�A�V��������ƂȂ�B������Diploma�Ƃ����o�l��Ō��z�̐��E�ɔ�ї��v�Ɖ]���A��Îґ��̎v�������߂��Ă��܂��B

��N�ɑ���3���\���ƂȂ�A1���ڂ͌��z�Ƃɂ��R���A2���ڂ͑������Ƃɂ��R���A3���ڂ͊w�����m�ɂ��R�����s���܂����B�ЂƂ̍�i�����p�I���_�ŕ��͂���l�X�ȕ]�����������A���ڂ̓W����ƂȂ�܂����B

�y1���ځz���z�Ƃɂ��R��

������23���͌��z�̐��E�ő����𑖂�v���t�F�b�V���i���B�ɂ��u�]�E�R�����s���܂����B���N�̐R�����͈ȉ���4���ƂȂ�܂��B

-

- ���X�� �t��

�@�i�P�E���X�f�U�C���A�g���G�^���s���`�|�p��w���f�U�C���w�ȋ����j

-

- ���c �z��

�i�^�g�A�[�L�e�N�c-���c�z���z�v�������^�_�ˑ�w�E�_�ˌ|�p�H�ȑ�w�E�L���H�Ƒ�w �����u�t�j

-

- ���� ���q��

�i���q���z�v�������ASANAA�^���l������w��w�@Y-GSA�����j

-

- ���� �͂��ߎ�

�i�ʼnY�H�Ƒ�w���_�����j

�ߑO�ɂ�1���E2���R�����s���܂����B 1���R���ł͐R���������Œ��ڑS��i�����ĉ{���B2���R���ł́A�R�����̃f�B�X�J�b�V�����ɂ��3���R���i�u�]��j�ɐi�ރt�@�C�i���X�g��11��i���I�o����܂����B���R���͔���J�ōs���A�R�����ւ̃v���[���e�[�V�������֎~����Ă���A�����ɓW���݂̂ŕ]������錵�����R���ƂȂ�܂����B

�u�]��i�o��i

| No. | ���O | �w�Z�� | ��i�� |

|---|---|---|---|

| 004 | �V�쒼�I���� | ���s��w | �u���Čv��v |

| 014 | ���_������ | ���H�Ƒ�w | �u�ЂƂ̐����`����͂��܂鋞�s�̍ĕҁv |

| 018 | ��c�������� | ���s����w | �u�K���������{��{�݁v |

| 021 | �Y�c���I�q���� | �ޗǏ��q��w | �u�ΐ����킽��-���̌Đ��̂��߂̃t�B�[���h�~���[�W�A���v |

| 031 | ���숟��䂳�� | �_�ˑ�w | �uMedia is Art�v |

| 056 | ��{�������� | �����ّ�w | �u�V�U�ɋF��[����ƑΛ�����V�U�̉p�Y�L�O�ف[�v |

| 065 | �b�Ñ������� | ���|�p��w | �u�n���鋛�v |

| 080 | ���X��N���� | �����ّ�w | �u���s���̂��ǂ���v |

| 088 | �|��N������ | �_�ˑ�w | �u�Y�s�ė��v |

| 089 | �|���D�������� | �ߋE��w | �ukadochi�Ecomplex�v |

| 166 | �n粎��D���� | ���s���z��w�Z | �u�A�[�g���ς��鐣�˓��̕�炵�`���x�Éw�ĊJ���v��`�v |

�ߌォ���3���R���ł́A�܂��t�@�C�i���X�g��11�������ꂼ��̍�i�ɍ��߂��v���̏���A�v���[���e�[�V������ʂ��ĐR�����ɔ�I���܂����B�����ŏI�I�l�̃f�B�X�J�b�V�����ł́A�R��������v���t�F�b�V���i���̎��_�œ�����������s���₢�ɑ��āA�w���������^����ꂽ�������Ԃ��g�����Č��t��s�����܂����B�����Ԃɋy�ԑI�l�̖��A3�ʓ��[��2�����܂�4���������h������ɂ��܂����B

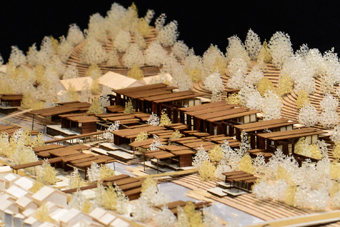

| �P�� | �u���s���̂��ǂ���v �É����l���s�̎R�т�~�n�Ƃ��āA���ޏ��E��H�{�����E�h�����E���̉w�ȂǕ����̎{�݂ƁA�����̓����ƂȂ��E�Q���E����������z�u�v��B���X����́u�Â�����b�݂������炵���X�т��A�Ǘ��҂̌����ɂ�蕉�̈�Y�Ɖ����Ă���B���{�̖؍ގY�Ƃ��x���Ă����n��̖؍ނ�X�т���s�s�֑���o���A�����ɖ؍ނ̈琬���琻�ށE���H�܂ł�S����H������āA�s�s����X�т֑���o���w�X�тƓs�s�̂��ǂ���x�Ƃ��Ă̎{�݂��v�悵���v�Ɨ͋����v���[���e�[�V�����������Ȃ��܂����B�X�тƓs�s��o�����ɂȂ��A�؍ނ�O��I�Ɋ��p�������̌v��ɑ��āA�R�����̍��X�؎�����u�؍ނ̊X�Ƃ��ē˂��l�߂��Ă���v�ƕ]������A����1�ʂ̉h���ɋP���܂����B

|

|---|---|

| No.080  |

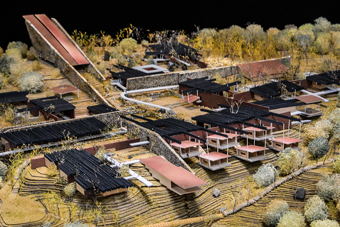

| 2�� | �u�V�U�ɋF��|����ƑΛ�����V�U�̉p�Y�L�O�ف|�v �x�R���x�R�s�A�Â�����R�x�M�ΏۂƂ��Ēm���闧�R�ł́A���x�ƂȂ��N����y���ЊQ�ɑΛ����邽�߁A100�N�ɂ킽�薽�����̍��h�H�����s���Ă������j������܂��B���̗�R��ɁA���܂�Ă����u�l�Ǝ��R�̒��a�Ƃ��߂������̗��j�v�M���邽�߂̋L�O�قƕt������h���{�݂��A���h�H���̋��_�ƂȂ����u���R����v�̈�\�ɕ������Ԃ���悤�Ɍ��z���邱�ƂŁA�n�`�̕ۑ��������ɍs���v��B�R�����̐�����́u���z�����Ɏ��܂�Ȃ��X�P�[���̑傫�������苤���ł���B�v�Ə^�̃R�����g�������܂����B

|

|---|---|

| No.056  |

| 3��(���[) | �u�ΐ����킽��-���̌Đ��̂��߂̃t�B�[���h�~���[�W�A���v ���ꌧ�ߍ]�����s�Ɉʒu������i�E���̌́A����ɂ����ω��ɂ�萅��������Ԍn�̕ω��ȂǑ����̖�������Ă��܂��B���̌ɍL���郈�V���⏬�Ώ��A�����h��_�n�Ȃnj��݂̊������𑍍��I�ɗp�����A���̌Đ��̂��߂̃t�B�[���h�~���[�W�A�����Ă����Y�c����B�Y�Ǝ{�݁E�_�Ƒ̌��{�݁E�����{�݂ȂǕ����̋@�\��L���邱�̃~���[�W�A����ʂ��āu���i�̎l�G�̕��i�����L���ɑ̊����ė~�����v�Ƃ����v�������߂�ꂽ��i�ł����B

|

|---|---|

| No.021  |

| 3��(���[) | �ukadochi�Ecomplex�v �~�n�͓ޗnj��ޗǎs�Ɉʒu����ؒҒ��B�u�p�n�ƌ����_�̓G���A������t����d�v�ȗv�f�ł���A���̏W�ςɂ���ēs�s���`�������v�Ƃ������_�Ő��삳�ꂽ�{��i�B�p�n�ƌ����̊W�����T�[�`���A�����̓_�E���E�ʓI�v�f���Ȃ��A�ꍇ�ɂ���Ă͕⊮����悤�Ȍ��z�Ƃ��āA�����x���}�[�P�b�g�E�c�[���X�g�Z���^�[�E�����قȂǂ�v�����|������B�p�n���z�̘_�����ƌ��������T�[�`�ʂƁA���̏����ӏ��I��ĂɓW�J����A��A�̒�ē��e���]������Ă̎�܂ƂȂ�܂����B

|

|---|---|

| No.089  |

�y2���ځz�������Ƃɂ��]��

���2���ڂ́A�������Ƃɂ��u�]�E�R�����s���܂����B���N�̐R�����͈ȉ���3���ƂȂ�܂��B

-

- �i�K�I�J �P�����C��

�@�i�f�U�C�������Ɓ^���s���`�|�p��w�����A��������p��w�q�������j

-

- ��� �R�a��

�i�Љ�w�ҁ^������w��C�u�t�j

-

- ���c �q����

�i�\���Ɓ^����w�E���s���ؑ�w�E���s���p�H�|��w ���u�t�j

1���ړ��l�ɐR�����ɂ���i�{���A�o�W�҂̃v���[���e�[�V��������ѐR�������u�]���o�āA�ȉ��̍�i����܍�Ƃ��đI�o����܂����B

��܍�i����ѐ��]

| �i�K�I�J�� | �u��̑�n�v �i�K�I�J��:

|

|---|---|

| No.127

|

| ���� | �ukadochi�Ecomplex�v ��㎁:

|

|---|---|

| No.89

|

| ���c�� | �u�s�s��ጊW�Ɩ��̋L���v ���c��:

|

|---|---|

| No.63

|