せんだいデザインリーグ2015 卒業設計日本一決定戦

せんだいデザインリーグ2015 卒業設計日本一決定戦

| 名称 | せんだいデザインリーグ2015 卒業設計日本一決定戦 |

|---|---|

| 日程 | 展示:2015年3月1日(日)〜6日(金) 公開審査:2015年3月1日(日) 15:00-20:00 |

| 会場 | 公開審査:東北大学百周年記念会館川内萩ホール 作品展示 :せんだいメディアテーク5F・6F |

| ファイナル審査員 | 審査員長 審査員 |

| ファイナル司会 | 本江 正茂(東北大学大学院准教授) |

| ファイナルコメンテーター | 中田 千彦(宮城大学准教授) 宮内 義孝(SDL2004ファイナリスト) |

| 主催 | 仙台建築都市学生会議、せんだいメディアテーク |

| 特別協賛 | 総合資格学院 |

3月1日(日)せんだいデザインリーグ2015卒業設計日本一決定戦のセミファイナル、ファイナルがせんだいデザインリーグと東北大学百周年記念会館川内萩ホールを舞台にして行われました。今年で13回目を迎えた同設計展は、全国最大級の卒業設計展として認知されており、本年度は350作品が全国から集まりました。

今年のテーマは、「建築が響く」。テーマには、この大会で生まれた刺激や議論が様々なメディアを通して広く社会に伝播して欲しいという思いが込められています。

ファイナルの冒頭では、実行委員長の川崎光克さんが「建築を学ぶ学生がこれほど集まる場は、せんだいデザインリーグの他にはありません。この大会に来場されている皆さんには、作品展示やファイナルの審査で感じたことをぜひ周囲の人に伝えてほしい。この大会が私たち学生の声が社会に広がっていく原点となることを願っております。」と語りました。

午前中に行われたセミファイナルでは、前日に350作品から100作品に絞られた作品の審査を通して10作品が選出され、午後からは、会場を東北大学百周年記念会館川内萩ホールに移し、ファイナルに進出した10作品のプレゼンテーションおよび公開審査が行われました。

10作品の公開審査がスタート

審査員・ファイナル司会

-

- 阿部 仁史氏

(審査員長)

-

- 山梨 知彦氏

(審査員)

-

- 中山 英之氏

(審査員)

-

- 松岡 恭子氏

(審査員)

-

- 五十嵐 太郎氏

(審査員)

-

- 本江 正茂氏

(ファイナル司会)

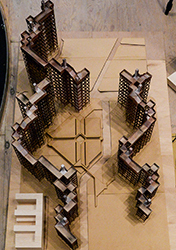

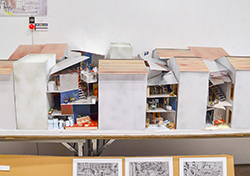

公開審査は、10人の学生のプレゼンテーションと審査員を交えての質疑という構成。10選に残っただけあり、どの提案もユニークな視点で設計がなされていることがプレゼンから伝わってきます。また、今回の10作品については、非常にリアルに作られた模型が多いことも特徴的でした。山梨氏は学生に対して「今回の大会は、ジオラマ的な作品が多く、自分達の世代とは大きく考え方が変わってきているように感じる。その裏側にはどのような思考があるのだろうか」といった質問もされていました。

審査後半では、各審査員が気になる作品に対して再度質問を行い内容を確認する時間が設けられました。その後、各審査員が3票を持ち、自分が推薦する作品に投票を行い、まずは3選を選ぶ展開に。その中で満票を集めたのが立命館大学 幸田さんの作品でした。

幸田 進之介さん 立命館大学

「都市の瘡蓋と命の記憶

-市営基町高層アパート減築計画-」

原爆投下後、広島に発生したスラムの解体という使命を受けて建ちあがった基町アポート。幸田さんは、基町アパートは役目を終えたとして上で、ゆるやかな終局をデザイン。減築を長期スパンで行い、最終的には構造体のみに還元。「戦争」の遺構である原爆ドームに対して「生活」の「遺構」として「基町アパート」を残す。

幸田さんの作品に対して、山梨氏は「将来をどう考えるかという視点においてメタボリズムとは逆に減築という手法をとっている点がおもしろい」と評価しながらも、設計プロセスについては減築の過程で2室を1室に統合しない部分など不自然な部分もあると指摘。また、阿部氏は、減築が目的となっているように見えるとした上で、「遺構」を作ることが最終目的である場合プロセスの必要性はどこにあるのかと問いかけていました。

次点には、東京理科大学の鈴木 翔之亮さん、近畿大学 吹野さん、東京電機大学 飯田さんの作品が2票で並びました。

鈴木 翔之亮さん 東京理科大学

「彩づく連鎖 -都市に棲むミツバチ-」

人が感じる四季の気持ちよさを住空間に取り入れるために、ビルの屋上の緑化および養蜂に注目。計画では、ビルの屋上を緑化し養蜂空間として、地上階を住居空間に設定。地上階と屋上をステップを挿入しながら繋ぎ、空間の隙間をミツバチが行き来できるようにすることで空気の流れを誘発する。そこは人間と昆虫の生態系が交わる空間として心地よいものになるのではないかという提案。

吹野 晃平さん 近畿大学

「Black Market Decipher」

鶴橋の商店街に住人を増やすための提案。現状、暗く通風も悪い商店街に光と風を呼び込み、住みやすい空間としての商店街の更新を図る。計画では、現状のマテリアルを再利用するなど鶴橋の面影を残しながら、フレームを挿入することでボイドを確保し商店街に光と風を呼び込む。

飯田 貴大さん 東京電機大学

「杣ノ郷閣」

現在、様々な問題により文化が失われつつある埼玉県西川林業地帯。そこに林業再興のための拠点として、また「杣(そま:林業従事者)」の顔となるシンボルとしての閣を計画する。

吹野さんの作品については提案の建物が既存の建物に、寄りかかる構造であることに対する構造的弱さや、提案の新しさがない点などが指摘されながらも、喫緊の課題である鶴橋の問題を取り上げた視点の面白さや、シーンやイメージを形に落とし込むのではなく、建築の文法を持った形で作品が立ち上がっている点が評価されました。鈴木さんの作品は、ミツバチと暮らす意味や相乗効果に疑問がもたれながらも、生体系との共存という視点について評価の声があがりました。飯田さんの作品は、模型の迫力、ゼロから建物を作り上げた形の強さなどは評価されながらも、林業を再興するためのシステムの弱さが指摘されました。

いよいよ日本一が決定!

議論の結果、3選は、満票を集めた幸田さんの他に鈴木さん、吹野さんが選ばれました。また、日本一には満票を集めた幸田さんの作品が満場一致で選ばれました。日本二を決める投票は挙手で行われ、その結果、鈴木さんが3票を集め日本二に。吹野さんが日本三に決定しました。

特別賞には、最後まで日本三の席を争った飯田さんの作品。残る1作品については再度挙手が行われ、千葉大学 清水 襟子さんの「未亡人の家」に決まりました。

清水 襟子さん 千葉大学

「未亡人の家」

一人暮らしの祖母のために、祖母に寄り添うような第二の伴侶としての家を設計。祖母と向き合って丁寧に設計した点が評価された。

総評で審査員長の阿部氏は、「自分のテーマとして「他者性」という点を特に注意して見ていた。卒業生設計は自分の鏡と向き合うようなもの。そこでは、公共的なことではなく私的なことをいかに一般的に言語化して言い換えられるかが重要。今回、ファイナリストと審査員のやりとりが盛り上がっていくのを期待していたが、その点で見るとそこにいけなかった。作られた模型などは本当にすごいので、今後は他者と価値をいかに共有していくかがとても重要」と語りました。

| 日本一 | 幸田 進之介さん 立命館大学 「都市の瘡蓋と命の記憶 -市営基町高層アパート減築計画-」 |

|---|---|

| 日本二 | 鈴木 翔之亮さん 東京理科大学 「彩づく連鎖 -都市に棲むミツバチ-」 |

| 日本三 | 吹野 晃平さん 近畿大学 「Black Market Decipher」 |

| 特別賞 | 清水 襟子さん 千葉大学 飯田 貴大さん 東京電機大学 |

| その他10選作品 | 上ノ内 智貴さん 東洋大学 成原 隆訓さん 京都大学 石田 和久さん 工学院大学 中嶋 万葉さん 滋賀県立大学 田村 翔太郎さん 東京理科大学 |