建第1回 修士課程学生プロポーザル・デザイン・コンペティション 新宿副都心の再生 ~超高層の足元を快適に繋ぐネットワーク (歩行トラフィックを再構築する)~

第1回 修士課程学生プロポーザル・デザイン・コンペティション

| 名称 |

第1回修士課程学生プロポーザル・デザイン・コンペティション |

|---|---|

| 日程 | 2015年10月31日(土) |

| 会場 | 新宿野村ビル3F 総合資格学院新宿校 および全国中継会場 |

| 最終審査員 |

審査員長

特別審査員

|

| 最終審査司会 |

|

| 主催 |

株式会社 総合資格 |

| 後援 |

日本建築学会 建築士事務所協会 東京建築士会 |

第1回 修士課程学生プロポーザル・デザイン・コンペティション

今回が第1回となる、大学院修士課程学生のための「修士課程学生プロポーザル・デザイン・コンペティション」の最終審査が、2015年10月31日、主催である総合資格学院の新宿校(新宿野村ビル)で行われました。

学生相互の交流と社会的課題をめぐる意見交換の場とするべく開催された本コンペティションには、全国から10作品が集まり、審査の様子は最新式のTV会議システムで全国の会場に中継されました。

学生を対象とした建築系イベントでは、テーマが自由に選定できる設計展やコンペが多い中、統一された1つの課題に対して全国の大学・大学院から提案をつのる本コンペは、同じ条件で提案を競うという点で建築実務のコンペに近いものであり稀有な存在であるといえます。

今回のテーマは「新宿副都心の再生 ~超高層の足元を快適に繋ぐネットワーク~」。新宿駅西口を起点に超高層ビル群の足元へと広がるオープンスペース、現状はデザインがちぐはぐで魅力に欠けるというこの場所の問題をどう解決するのか。学生たちの社会的提案が、問題や悩みを抱える地方・地域・自治体にとっても示唆を与えるものであってほしい、という思いが込められています。

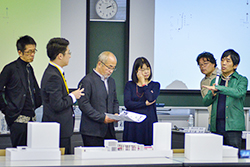

10作品のプレゼンテーションがスタート

公開審査は、10組の学生たちの5分間のプレゼンテーションと、審査員を交えた10分間の質疑応答・講評という構成。2015年9月18日に行われた一次審査・中間講評会の内容を踏まえて、テーマをそれぞれの視点・解釈で捉え、浮かび上がる問題に切り込んだ個性あふれる提案が、資料や論拠、模型とともに説明されました。

質疑応答では審査員が各提案のコンセプト、アイディアの内容や実現の可能性、またプレゼンテーションそのものの展開や提示された模型・リサーチ内容についてまで、忌憚のない率直な意見・質問を発表者にぶつけていました。発表者もそれらに対して果敢に持論や考えを展開。会場中央の模型に全員が集まり、身振り手振りを交えながら熱のこもった具体的な説明がなされる一幕もありました。

ディスカッション、そして投票!

全10作品のプレゼンテーションと質疑応答の終了後、審査員によるディスカッションが行われました。ディスカッションではまず審査員長の古谷先生からプレゼンテーションの総括として今回のコンペティションの趣旨とテーマ選定の理由があらためて説明され、「みなさんの提案はバラエティに富んでいて、着眼するポイントもそれぞれ面白かったと思います。奇しくも第1次審査は中間講評会のようになりましたが、その時のアドバイスに見合うブラッシュアップを遂げたプレゼンを頂けました」との言葉があり、ついで各審査員から、印象に残った作品を挙げ、そのアイディアやコンセプト、プレゼンテーションの内容について具体的に賞賛、あるいは苦言を呈しながらの総括の言葉が順に述べられました。

次に学生たちに最後のアピール時間が設けられると、作品No.1の東京理科大学大学院のグループが質疑応答や総括で指摘された点について、改めて根拠の提示と、詳細な説明を行いました。

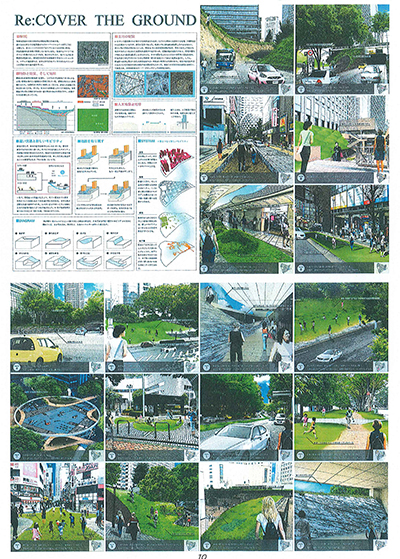

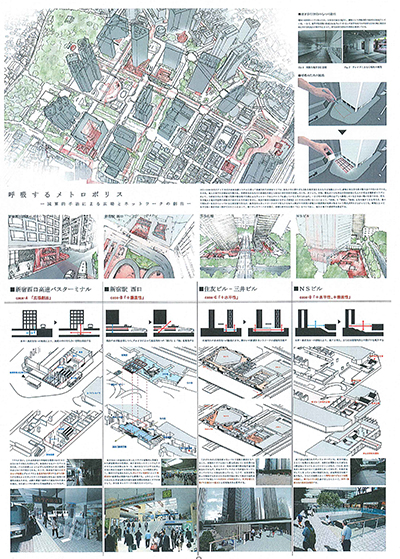

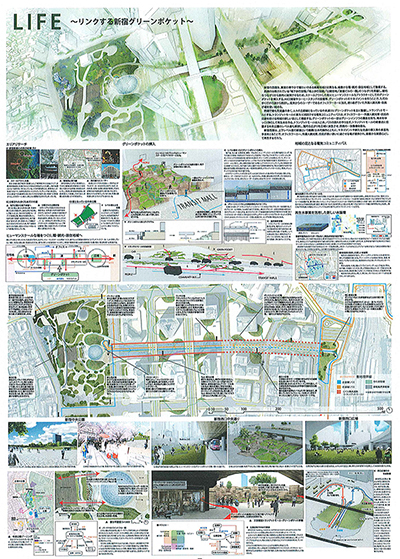

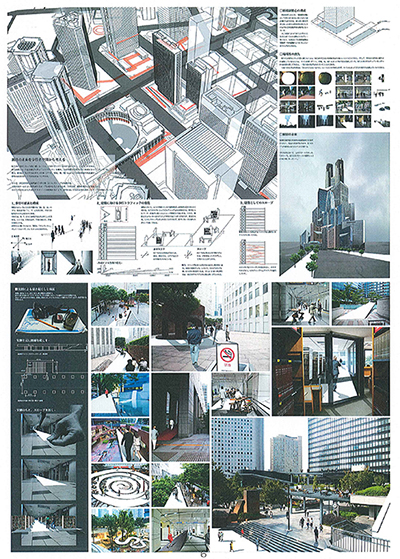

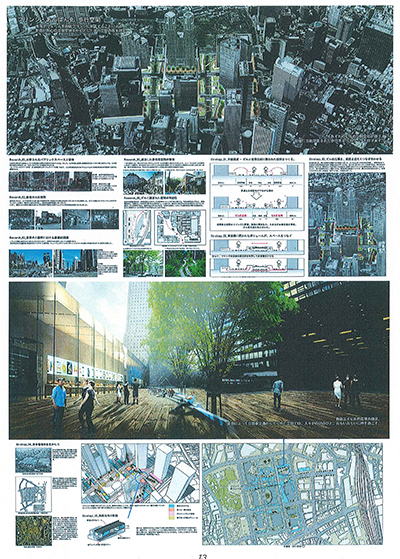

そしていよいよ各審査員の投票が行われました。投票は各審査員が持ち点を自由に配分する方式で行われ、No.6「Re:COVER THE GROUND」が50点を集めてトップとなり、ついでNo.4「呼吸するメトロポリス」が26点で次点に。3位は19点の同点でNo.2 「新宿の未来を歩行者空間から考える」とNo.9「フリンジ・あんぱん化 歩行空間」となり、5位はNo.1「LIFE ~リンクする新宿グリーンポケット~」が16点という結果に。今回は各賞に該当する5作品を選出するため、これに僅差6位のNo.5「SHINJUKU GARDEN CITY」を加えて、議論はスタートしました。

まずは5位決定についてNo.1 とNo.5の順位付けが議題となりましたが、古谷氏のNo.1を推す意見に木下氏、千葉氏の同調が加わり、順当に点数順の順位となることに。その後、最優秀賞・優秀賞の選定に移りましたが、投票の点数順が妥当という結論になり、以下の通り最終順位が確定しました。

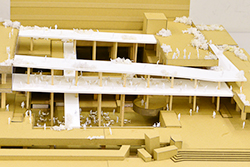

| 最優秀賞 |

|---|

副賞:賞金50万円 安定した地盤に超高層ビルが立ち並ぶ西新宿も、かつては農業が盛んで露出した大地が人々の営みと密にかかわっていた。副都心として再開発され人工基盤で覆われた今の街では、かつてのように大地を感じることができない。そこでいったん全てを埋め戻してから、はがす、取りのこす、えぐる、削りだす、すりつける、波打たせる、すべりこむ、かたむける という8つの手法を通して人々の営みの中に再び大地を取り戻し、スピード、安全、効率だけに留まらない、新しく、豊かなモビリティを創出しようと考えられた作品。 西沢氏: 五十嵐氏: 今村氏:

|

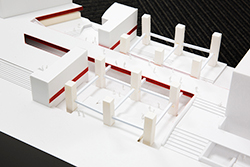

| 優秀賞 |

|---|

副賞:賞金30万円 1950-60年代のアメリカ式歩車分離システムに則って計画された西新宿エリアは、厳格に車と歩行者の住み分けが行われており地下空間と地上空間は切り離され、利便性はあっても快適性のない歩行者空間が連続している。そこで地上と地下の結節点に設けられた広場に着目しつつ、今既に存在し価値あるものを有効利用し、何かを新しく作るのではなくネットワークを断絶しているものを水平方向、垂直方向に適宜減算することで誘導や滞留、繋がりという新しい付加価値を生み出そうと試みた提案。 木下氏: 古谷氏:

|

| 特別賞 |

|---|

|

副賞:賞金10万円 新宿駅周辺は東西で周辺環境が大きく異なることに加え、歴史的原因によるレベル差が壁を形成しており、西側は一見オフィスワーカーが多いように見えるものの、実際はホテルを利用する外国人観光客や周辺住人が通過するだけの空間になっている。そこで水インフラユニットを内蔵し地上・地下を緩やかに繋ぐ「グリーンポケット」という小さな緑空間を中央通りを軸に配置、足となる電気コミュニティバスを備えた歩行者専用のトランジットモールとすることで分断された街を紡ぎ、都市に回遊性を創出しようとする提案。 西沢氏:

No.2「新宿の未来を歩行者空間から考える」 新宿に行った人がまず感じる事は、超高層ビル群が人のスケールを離れており直感的に認識できず、現在地を見失いやすいという点。かつての浄水場のレベルとその上に乗る人工地盤面という2つのレベルによって構成される、新宿の歩行者空間の「ずれ」という歴史的問題に対し、xy平面のスラブにスロープというz軸方向の緩やかに連続した動きを加え高低差を吸収、各スラブを複合化して拡張することで人の活動の空間として展開していき、人のスケールを取り込むことで解決を図ろうという提案。 千葉氏:

No.9「フリンジ・あんぱん化 歩行空間」 新宿は車道に接するフリンジ部分にガーデンや動線が集中しており、中央の「アンコ」部分に建つ高層ビルまでの「ガワ」部分に何もないため、建物が孤立している。そこで建物を取り囲む低層ボリュームをフリンジ部分に移動させることで創出されるビル前広場を整備することで、「ガワ」部分を満たし街区全体をひとつに繋ぐことを提案。このフリンジボリュームを街区全体に配することで、街区を超えて公開空地どうしを接続することが可能になるほか、ヒューマンスケールの導入が可能になる。 西沢氏: ディスカッション後に表彰式が行われ、5組の受賞者に賞状と盾、記念品が贈呈されました。また、上記以外に「総合資格賞」が設けられ、惜しくも入賞を逃したNo.5が受賞の運びとなりました。

|

| 総合資格賞 |

|---|

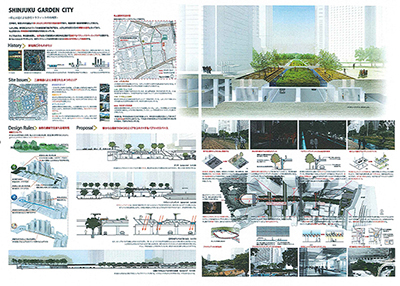

副賞:賞金20万円 江戸時代、新宿は多くの人々が行き交う交通の要衝であったが、歴史的経緯による二層構造の地盤により分断され、地下道が最短距離を結ぶだけの事務的な空間となっている。そこで車交通を制限し、「緑・水・光」の3つのツールで構成されたパブリックスペースである「プラザ」とペデストリアンデッキを新宿駅から中央公園まで設置、木々の織りなす季節の移ろい、小川によるヒートアイランド対策、そして自然光による1日の移ろいを肌で感じながら歩くことのできる、連続した歩行空間を提案。 西沢氏: 古谷氏:

|