赤レンガ卒業設計展2016

赤レンガ卒業設計展2016

| 名称 | 赤レンガ卒業設計展2016 |

|---|---|

| 日程 | 開催日:2016年3月25日(金)〜29日(火) 講評審査会:2015年3月27日(火) |

| 会場 | 赤レンガ倉庫1号館 |

| 審査員 | 審査委員長 審査委員 |

| 主催 | 赤レンガ卒業設計展2016実行委員会 |

| 特別協賛 | 株式会社総合資格/総合資格学院 |

16大学257作品が堂々集結!

関東の主要大学による合同卒業設計展「赤レンガ卒業設計展2016」が、3月25〜29日の5日間、横浜赤レンガ倉庫(横浜市中区)で開催された。

今年は、昨年の238作品を上回る257作品が16の大学から出展。開催期間中は天候にも恵まれ、大学関係者にとどまらず、同施設で行われている他のイベント参加客も来場するなど、会場は連日大いに賑わった。

今回テーマは『up load』。これを決定するにあたっては、赤レンガをイメージして「積む」というキーワードに着目。赤レンガ倉庫が赤レンガを「積み上げ」、作り上げられていったように、学生の建築知識やアイデア、経験、体験など未来に向けて「Up(上に)Load(積む)」することで、「赤レンガ卒業設計展をみんなで作り上げよう」「建築を発信していこう」という思いが込められている。

■参加大学

神奈川大学/共立女子大学/工学院大学/首都大学東京/昭和女子大学/東海大学/東京工業大学/東京電機大学/東京都市大学/東京理科大学/日本大学/日本女子大学/法政大学/前橋工科大学/明治大学/横浜国立大学

二次審査へと進む9作品が決定

3月27日(日)には、今回の最優秀作品を選出する講評会が行われた。

10時の開場と同時に、審査委員は会場巡回による一次審査をスタート。ハイレベルな257作品の中から審査委員の注目する9作品が二次審査へと進んだ。

-

- 北山 恒氏

-

- 猪熊 純氏

-

- 加茂 紀和子氏

-

- 田中 元子氏

-

- 鍋島 千恵氏

-

- 松田 達氏

二次審査進出の9作品

| 作品名 | 名前 | 学校名 |

|---|---|---|

| 町の中庭 - 密集した住宅地での生活に 新たな習慣をつくる - |

諸星 佑香さん | 横浜国立大学 |

| 余白な建築 - その余白は風景を吸い込む - |

小室 龍昭さん | 東京理科大学 |

| 都市のリビング - スタジアムから広域型フィールドへ - |

中島 健さん | 明治大学 |

| 牛見の舎 | 城 くるみさん | 工学院大学 |

| 想いを醸成するワイナリー | 深田 隼人さん | 工学院大学 |

| まちなかこども園 - 地方都市再生に向けた地域貢献施設 - |

長谷川 友美さん | 前橋工科大学 |

| 初音こども園 | 小黒 日香理さん | 日本女子大学 |

| 大地となった建築 | 太田 みづきさん | 日本大学 |

| 建築が動く時 - エレベーターの再評価による超動的建築 - |

森田 秀一さん | 日本大学 |

審査委員長に委ねられた最優秀賞のゆくえ

決戦の場を同施設3階大ホールに移した二次審査。一次審査が時間的に大きく押したため、予定時刻より40分以上遅れてのスタートとなった。予定では選出作品を制作した学生たちよるプレゼンテーションと審査委員の質疑応答による構成であったが、時短を図るべく、プレゼンテーションを続けて実施した後に、質疑応答をまとめて行う形で進行することとなった。

プレゼンテーションの時間は一人当たり3分間となっており、決して十分とはいえない条件の中で、学生たちは作品の概要から狙いまでを審査委員や観覧者に強く訴えた。質疑応答の時間には、審査委員から、やさしくも鋭い意見や質問が投げかけられる場面も見られ、会場は終始、講評会特有の張り詰めた空気に包まれていた。

ディスカッションの中で投票をくり返し行った結果、「初音こども園(日本女子大学・小黒日香理さん)」と「都市のリビング - スタジアムから広域型フィールドへ(明治大学・中島 健さん)」の2作品が残った。質疑応答からここまでで、およそ二時間が経過。審査委員による決選投票を実施したが、票は見事に3対3で割れたため、最優秀賞は審査委員長の手に委ねられることとなった。

結果、人口減少など、昨今の社会的問題をより色濃く反映した「初音こども園」が最優秀作品として審査委員長に選出された。審査員賞、各作品へのコメントは以下の通り。

| 最優秀賞 |

|---|

|

初音こども園 小黒 日香理さん (日本女子大学) 東京都台東区の谷中五丁目に「初音のマチに都市に開けたこども園をつくる」という提案で、制作者自身が足で歩いて調べたことが分かる緻密なアプローチと、詳細かつ完成度の高い計画が評価されて受賞となった。なお、今年の仙台デザインリーグで日本一となっている。 審査委員長(北山氏)のコメント: |

| 加茂 紀和子賞 |

|---|

|

大地となった建築 太田 みづきさん (日本大学) 建築自体をやわらかく力強い大地とすることで、植物や雨を受け止め、自然と人間、建築が寄り添いながら対等な関係で共生する環境をつくりだす提案。植物を建築自体に取り組み、アクティビティの至る所に植物が入り込んでゆくことで、交流のきっかけ創出を目指した。 加茂氏のコメント: |

| 田中 元子賞 |

|---|

|

牛見の舎 城 くるみさん (工学院大学) 制作者の地元・阿蘇の草原を空間資源として、阿蘇に訪れる人に風景を魅せる物見台を設計する。「近景を牛と植生」「中景を放牧・野焼き」「遠景を地形」と風景を3つに分けることで、その仕組みに気づきを与える作品となっている。 田中氏のコメント: |

| 猪熊 純賞 |

|---|

|

想いを醸成するワイナリー 深田 隼人さん (工学院大学) 果樹栽培により支えられてきた山梨県笛吹市坂井町の地域衰退に抗い、地域の資源の魅力を発信するワイナリーを計画した作品。都市・市街からの来訪者を地域活動の参加者、運営者と段階的に地域へ引き込み、この町に対する愛情や誇りといった「想い」を持つ新たな仲間とのつながりを提案する。 猪熊氏のコメント: |

| 鍋島 千恵賞 |

|---|

|

都市のリビング - スタジアムから広域型フィールドへ - 中島 健さん (明治大学) スタジアム(建築)を超えたフィールド(都市)を展開し、メッカとしての都市のリビングを構想する。単一機能に特化した都市施設をやわらかく読み換え、生活世界との連続性を回復させようと試み、その反転によって社会的尺度の「リビング」を生み出した作品。 鍋島氏のコメント: |

| 松田 達賞 |

|---|

|

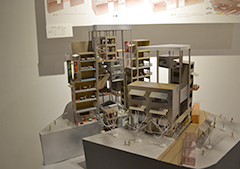

建築が動く時 - エレベーターの再評価による超動的建築 - 森田 秀一さん (日本大学) 建築は本来動かないものという捉え方から、建築に少しでも動きを与えることで劇的な変化を起こすことを狙った提案。エレベーターを単なる移動手段と捉えるのではなく、建築に変化を与える装置と考え、より動的な建築プロトタイプを計画した。 松田氏のコメント: |

| 北山 恒賞 |

|---|

|

町の中庭 - 密集した住宅地での生活に新たな習慣をつくる - 諸星 佑香さん (横浜国立大学) 密集した住宅地の真ん中に日常生活とともにある公共の場として「町の中庭」を提案した作品。路地を抜けた先に広がる大きな風景がパブリックであることを示す、町と一体となった建築の建ち方を考えた。 北山氏のコメント: |