Diploma�~KYOTO'15

Diploma�~KYOTO�f16

| ���� |

Diploma�~KYOTO�f16 |

|---|---|

| �J�� | 2016�N2��27���i�y�j�`2��29���i���j |

| ��� | ���s�s���Ɗق݂₱�߂���3�e ��O�W���� |

| �R���� |

|

| �i�� | �q���r�㎁�i���{���z�v�w��u���z�v�v�ҏW���j |

| ��� |

���s���z�w���V�� |

| ���ʋ��^ |

������Б������i/�������i�w�@ |

-

- ���� �A ��

-

- ���� �T�� ��

-

- ��� �R�� ��

-

- �H�� �B�� ��

-

- �q�� �r�� ��

���p�I�Ȏ��_�ŐR������钍�ڂ̐v�W

���z���u���w������w�̊�����ړI�Ƃ���1989�N�ɔ����������s���z�w���V��B��������Â��鍇�����Ɛv�W�uDiploma�~KYOTO�f16�v���A2��27�`29����3���ԁA���s�s���Ɗق݂₱�߂����i���s�s������j�ŊJ�Â��ꂽ�B

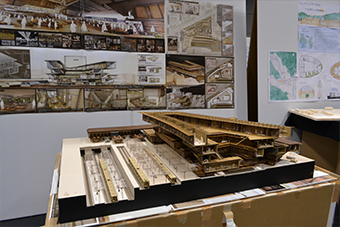

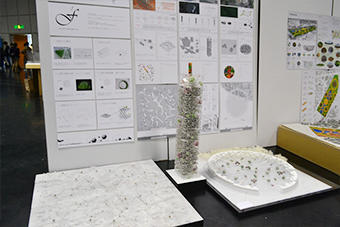

���N��25��ڂƂȂ������v�W�́u��w�Ŋw�сA������diploma�œ������ʂ̓S�[���ł͂Ȃ��B�閾���O�̓��_�̂悤�ɖ邪�����A�������͌��z�ƂƂ��ẴX�^�[�g���v�Ƃ̎v�������߂��e�[�}�wShinonome�x�̉��A19��w2���w�Z�A172��i���o�W���ꂽ�B�W����i�����p�I�Ȏ��_�ŐR������钍�ڂ̐v�W�ł���A1���ڂ͑����Ŋ��錚�z�Ƃɂ��R���A2���ڂ͊��䂩��̎�茚�z�Ƃɂ��R���A3���ڂ͏o�W�ҁE����҂ɂ�铊�[�ɂ���āA���ꂼ��̗D�G��i�����肷��B

�{�e�ł́A1���ڂ̐R�����i����A���̌��ʂ܂ł��ڕ�B

���Q����w�E���w�Z

����w/���s����w/���|�p��w/���H�Ƒ�w/���Y�Ƒ�w/����w/�ߋE��w/�ۓ��w/�ޗǏ��q��w/���ꌧ����w/�����ّ�w/���w�@��w/�_�ˑ�w/���Ɍ�����w/���ɐ쏗�q��w/���s��w/���s���z��w�Z/���s���z���w�Z/���s�H�|�@�ۑ�w/���s���q��w/���s�k��w

10�����o����

��q�̒ʂ蒍�ړx���ɂ߂č����v�W�ł���A���̍ŗD�G��i�ւ̒��ړx���R��ł���B���ꂾ���ɑI�o���鑤�̐R�������C���������Ă���A�J��O�ɂ͑S�������ɏW���B�J�ꎞ�ԂƓ����Ɉꎟ�R���ł��鏄��R�����J�n���ꂽ�B���̐R���ŐR������172��i�̒����炻�ꂼ��10��i���A�v40��i��I�o�B���̌�A�R�����݂̂ōs�������J��2���R�����o�āA40��i��8��i�܂ōi����\�肾�������A�R�������v���[���e�[�V������ؖ]����2�_�������A���v10��i���u�]��ւƋ��i�߂��B�I�o���ꂽ��i�͎��̒ʂ�B

| ��i�� | ���O | �w�Z�� |

|---|---|---|

| ���l������ �`�~�i�~���q������̃~���[�W�A���` |

�ΐ�ꕽ���� | �����ّ�w |

| �����̍č\�z -�W�H���ꕶ���v��- |

�Ό��t������ | ���ꌧ����w |

| f3 -������^���ݓW�J���_��- | ��{�ꐓ�K���� | ���s��w |

| �ċN�̏p -�|�т�����R�Ɛl�X�̊W�ĕ�- |

�F�e�������� | ���H�Ƒ�w |

| �Z�����錶�z -���R�E�ɂ�����f�B�i�[�W�[����|����Ƃ������ɂ�蓱���o���������ۂ̕\�o- |

�J�ː������� | �����ّ�w |

| ���̐��� -�̗��܂�ɂ��f�ʕ��i- |

�A�c���т��� | �����ّ�w |

| �s�s�ƌ������̊č� | �t�y�E�l���� | ���|�p��w |

| �S�N�n�}�B | ����p�q���� | ���H�Ƒ�w |

| �낤 | �����ǎ����� | ���H�Ƒ�w |

| �������� -�G���A�i�E�p�u���A�̋L��- |

����ɓs������ | �����ّ�w |

���M�����c�_�̖��ɃO�����v�����܂�I

�u�]��́A�t�@�C�i���X�g�ɂ��v���[���e�[�V����4���A���^����2���̃g�[�^��6���ō\������Ă���B���̌���ꂽ���Ԃ̒��ŁA10���̊w�������͍�i�̊T�v����_���܂ł�R�����̑O�ŋ����i�����B���^�����ł́A�R��������g���������������₪�������������ʂ�����A�^���ȕ\��ʼn�����w����������́A���Ɛv�ɂ������M��������邱�Ƃ��ł����B

10���̃v���[���e�[�V�������玿�^�����܂ł��Ђƒʂ�I��������A���̓��e�܂����f�B�X�J�b�V�������W�J���ꂽ�B���M�����c�_��50���ɂ킽��J��L�����A��������������ŏI�R���ɂ����1�`3�ʂ̍�i���I�o���ꂽ�B���ʂ͈ȉ��̒ʂ�B

| 1�� | �u���l������`�~�i�~���q������̃~���[�W�A���`�v ���Ő��܂ꂽ�l�X�����������u�i�j�������v�Ƃ��A�u�ƂĂ��D�L���A��i�Ƃ͌ĂׂȂ����̂́A���͓I�ŗ͋��������͂��h���Ă���v�Ƒ����āA�{�v��ł͂��̖��͂��č\�z����ׂ��A���̓V�����w��ɁA��l�ЂƂ�̐S�̋L�����u�i�X�g���[�W�j�Ƃ��Ẵi�j�������̓a����v�����B

|

|---|---|

�ΐ�ꕽ���� |

| 2�� | �u�낤�v ����҂̏o�g�n�ł��鎠�ꌧ�̃|�e���V���������������ʑ��n�Ƃ��Ă̂��ꂩ��̕�炵�̂�������l������i�B�^�C�g���́u�낤�v�́A�J�A�V�A�O�A�S�̈Ӗ��������Ă���A���i��ɁA�Y���Ȃ����炷���Ƃœ����̖��͂������o���Ɠ����ɁA�Γ�A�Ζk�̊i������������u�낤�v���v�悵���B

|

|---|---|

�����ǎ����� |

| 3�� | �uf3-������^���ݓW�J���_��-�v �ߑ�ɂ������荪�t�������w�r�����������ԕ��i�ɑ��A���̂킫�ɐA�����Ă���A���̐��E�Ƀt�H�[�J�X������i�B�ߔN�b��ɂȂ����A���H��ȂǁAVartical Farm���e�[�}�ɐ������A��������ƂȂ�V���ȋ�Ԃ�T�����ӗ~��ƂȂ��Ă���B

|

|---|---|

��{�ꐓ�K���� |

�R��������w�������ւ̔M���G�[����������

�R���I����A4�l�̐R�������瑍�����q�ׂ�ꂽ�B���e�͈ȉ��̒ʂ�B

�H�� �B�玁

�͍쑵���Ŏv���̂���������i�������Ƃ�����ۂ������܂����B�����L�̏M��������������A�ŋ߂��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��������^�̃U�n�̂悤�Ȍ��z���A������Ƃ��łĂ��Ă��āA���ꂪ�ό��n���Ȃǂƌ��т��Ă����ĂȂǁA�u�J�^�`������Ă������v�Ƃ���ʔ����X���������܂����B�o���G�[�V�������L���ŁA�f�ނ̖��Ɍ��������Ă������́A�����̍����ȂǁA���݂�����ӎ��ɑ��āA�܂��߂ɉ�����ȏ�̂��Ƃ����悤����p�������������܂����B���������̂͐v�ɂ����Ĕ��ɏd�v�ł���A�g�ɂ܂����Ƃ������A�����g�A���ꂩ�炪���Ȃ��Ƃ����Ȃ��ȂƎv���܂������A���ɂȂ�ȂƎv���܂����B�ƂĂ��y�������Ԃ��߂����܂����B

���� �T����

���͋��_�����Ȃ̂ŁA�I��n�̋㊄�͒m���Ă���A�A�v���[�`�܂łł��Ă�����̂́A���_���I���W�i���̕��@�ʼn������ĂĂ��Ȃ����̂���������܂����B�X���ǂ��^�c����āA�����ǂ������Ă��邩�܂Ŋ܂߂āA�X�̕��i�ł��B�C�ɂȂ����ꏊ�A�D���ɂȂ����ꏊ�Ǝv��������Θb�����āu���ꂵ��������̂��Ȃ��I�v�ƌ�����邭�炢���M�����Ă�X�g�[���[�ŁA�Ō�́u���͂������Ǝv���܂��I�v�Ǝ��őf���Ɍ���Ă����ƁA��i�A�v���[���e�[�V�����͂���ɂ悭�Ȃ����Ǝv���܂��B�ǂ̍�i�́A�ǂ̖�������ꂪ���X�ꐶ�����l���Ă�����̂���ł���A�����A�F����̍l���鎋�_�����̏�ŋ��L�ł��āA�悩�����Ǝv���܂��B�܂��A�ꏏ�ɍl����ꏊ������������Ă�����ƍl���Ă��܂��B

��� �R�䎁

�k�Ђ̂��ƁA���Ɛv�ł́u����Ȃ����Ƃ������v�Ƃ����X�������炭�����܂������A���N�͂�����������Ă��āA�͌^�����ŁA�͍쑵���������̂Ŋ������܂����B�������Ȃ���A�_�����܂����Ă����Ă��Ȃ��Ɗ����܂����B���z���́A���̂������J���̐ςݏd�˂łł��Ă���̂ŁA�l���āA�l�������Ă���Ȃ��ƁA�ւ�����l�����Ɏ���ɂ�����܂��B�����炱���u�Ȃ����̌��z���K�v�Ȃ̂��v�u�Ȃ����̃J�^�`�łȂ���Ȃ�Ȃ��̂��v�������Ɛ[���l���Ă��������ȂƎv���܂����B���̂�����G�l���M�[�ƂȂ�͎̂v�����݂ł���A���̎v�����݂ő����̂ЂƂ��������݂Ȃ���A�����A�������A��M�������Ď��g��ł����A���Ɛv�͂����Ƃ悭�Ȃ��Ă����Ǝv���܂����B

���� �A��

�v���[���ŁA�_���I�ɐ������悤�Ƃ������ɁA�v���O�������Ƃ��A�X���Ƃ��A�n�`���Ƃ��A���������̂������ȏ�ɂȂ��Ă��āA�F���u�Ȃɂ���肽�����v���킩��ɂ��������ł��B����͌��z�ȊO�̗v�f����A���z��������悤�Ƃ��߂��Ă��邽�߂��Ɗ����܂����B���������m�肽���̂͂����������̂�˂��������A�ƂĂ��Ȃ����������Ƃ��A�z�������ׂ������Ƃ��A�X�P�[���̑傫�����Ƃ��A����Ӗ���i�ɑ���u���O�v�ł���A����������ė~���������ł��B����A���i�ɑ���R�����Ԃ��Z���A�I�яo���ꂽ��i�ȊO�ł��A���炵�����̂��������͂��ł���A�����ŏo�W�����ӗ~�̂���F����ɂ͉\��������ƍl���Ă��܂��B��������g��b�������Ă����A���̒��ɏo�Ċ��Ă���邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B

�Ȃ��A2���ڂ́A�R���z�o���A�����ꕽ���A�͖쓍�q���A���h�q�j���Ƃ��������䂩��̎�茚�z�Ƃ�R�����ɁA�㉀�@�玁���i��Ɍ}���A1���ڂƓ��l�̗���ōu�]������{�B3���ڂ́A1�E2���ڂ̏o�W�ҁE����҂ɂ��V�[�����[�őI�ꂽ�t�@�C�i���X�g���v���[�����s���A�C���^�[�l�b�g�Ɖ��ł̓��[�ɂ��R���ŏ��ʂ����肵���B���ʂ͈ȉ��̒ʂ�B

Day2

| �P�� | �u�Ƃ�܂�-���������Ȃ���ԂƐl�Ƃ̊W���ĕ҂��鏤�X�X-�v |

|---|---|

| ��䈩������ |

| 2�� | �u�����̐_���Ɓ]�N�O����s�̏W�ρt�v |

|---|---|

| ��X���j���� |

| 3�� | �u�Z�����錶�z�@���R�E�ɂ�����f�B�i�[�W�[����|����Ƃ������ɂ�蓱���o���������ۂ̕\�o�v |

|---|---|

| �J�ː������� |

Day3

| �P�� | �u���̐��Ɓ@-�̗��܂�ɂ��f�ʕ��i-�v |

|---|---|

| �A�c���� |

| 2�� | �uspiral extension�@-�����������p��-�v |

|---|---|

| ��{�ł��� |

| 3�� | �u�낤�v |

|---|---|

| �����ǎ����� |