NAGOYA Archi Fes 2015 中部卒業設計展

NAGOYA Archi Fes 2016 中部卒業設計展

| 名称 | NAGOYA Archi Fes 2016 中部卒業設計展 |

|---|---|

| 日程 | 3月11日(金)〜3月13日(日) 個別講評審査:3月11日(金) 公開審査:3月12日(土) |

| 審査員 (公開審査) |

審査員長 審査員 |

| 総合司会 | 光嶋裕介氏(建築家 光嶋裕介建築設計事務所主宰) |

| 会場 | 吹上ホール(名古屋市中小企業振興会館) |

| 主催 | NAGOYA Archi Fes 2016中部卒業設計展実行委員会 |

| 特別協賛 | 総合資格学院 |

多様な視点で何度も作品と向き合う、中部エリア最大級の卒業設計展

愛知県名古屋市千種区の吹上ホール(名古屋市中小企業振興会館)にて、「NAGOYA Archi Fes 2016中部卒業設計展」が開催されました。3月11日(金)〜13日(日)の3日間にかけて行われた本設計展は、中部地域の学部1年生から3年生の学生が、実行委員となり企画して運営する「NAGOYA Archi Fes」の最大の企画として位置づけられる卒業設計展で、中部10県(愛知・岐阜・三重・静岡・福井・石川・長野・富山・新潟・滋賀)の大学・高専・専門学校の建築学生から卒業設計を募集、第3回目となる本年度は72作品が集まりました。

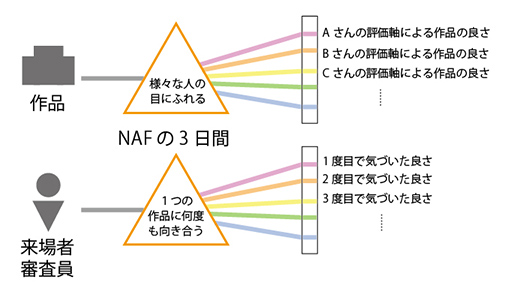

本年度のテーマは「創造のスペクトル」。多様な視点のなかで、何度も作品に向き合う場を設けることによって、本設計展がプリズムの役割を果たすことを目的としています。

審査は「建築の分野を専門とする審査員による評価」「建築を多様な視点で捉え活動する個別審査員による評価」「出展者(学生)による評価」「来場者による評価」を4つに分けて実施。建築の分野を専門とする審査員による評価(公開審査)では最優秀賞1点、優秀賞2点を決定します。

公開審査レポート

事前審査と大会1日目の「1分間アピール」、「ポスターセッション」により選出された、公開審査に進む8作品が大会2日目の午前に発表されました。午後からは審査会場を7Fメインホールに移しファイナリストによる「公開審査」が行われました。

ファイナリスト選出作品

| 市川 綾音さん(名古屋大学) Bee-Fruit-Hub |

| 毛利 公晟さん(金沢工業大学) 居心地のいい、不愉快さ |

| 桐谷万奈人さん(名城大学) 歴史参詣熱田宮之道 |

| 大橋 怜さん(名古屋工業大学 変容する祭帯 |

| 山本 雄一さん(豊田工業高等専門学校) 心のトポフィリアー11の環境因子に基づく心療空間の探求ー |

| 森口 健太さん(金沢工業大学) 結いの家々 |

| 市井 暁さん(名古屋工業大学) Origin of Cosmos |

| 各務 希さん(静岡文化芸術大学) まちのウケザラ |

公開審査は、プレゼンテーション5分、質疑応答6分という形式で進行。8作品のプレゼンテーション終了後は、各審査員による約100分のディスカッションおよび、ファイナリストの追加アピール時間が設けられた後、投票が行われました。投票の結果、5作品に票が集まり、議論を進めた結果、最優秀1作品、優秀賞2作品が決定しました。

約100分間ディスカッションでの審査員コメント

難波氏 |

共通して感じたことの第一点は、あるルール・システムを仮定し展開、そのバリエーションを追求するという設計が多かったこと。しかし、ただルールを遵守するだけではなく一部ノイズをいれることで、より魅力的な計画にもなり得るので、そういった点にも着目してほしい。 第二は、建築史の学習・参照は大事であるということ。過去の建築が、当時どのような評価を得ていたことを知っていれば、「似たような計画」を行った場合でも、時代や計画地の差異によって、過去と違った価値を見出し説明できたはずです。 第三は、地域性に特化した小さなスケールの集積の計画が多いと感じたこと。大文字の建築への挑戦が少なかったことに憂いを感じました。 |

二川氏 |

建築というのはケーススタディの量で、実際の体験をいかにするかが成長の近道だと信じています。そういう実際の経験を伴ったものから出てくる計画は、説得力と安心感がありますが、そこに希薄さを感じたことが少々残念でした。 またゲームをクリアするといった感覚だけではなく、建築がもっている多様性・多重性を「設計にどうやって取り込むのか」といった観点での計画が多くあれば良いと感じました。 |

加茂氏 |

ポジティブな提案が多く、中部地域独特な雰囲気のある設計展になったと思います。地元や学び舎のある愛着のある土地を敷地に設定し、社会と結びつけようとしている傾向が感じられました。またそういった作品がファイナルに多く選出された印象です。 卒業設計は、直感的なものから発端するのではないかと思っています。その直感の想いを形にするため、どれだけ身を絞りだせた計画になっているかという点に注目して評価させてもらいました。 |

金田氏 |

今回の設計展では、疲弊している地域をどう建築的に解決するかという「地域性」、人と人とのつながりに着目した「集い」といったテーマが多く、なかでもコンセプトと計画が一体化していて説得力があるものがファイナリストに残ったと思います。 卒業設計は自分で課題を決めて、問題の解決を見出すものです。その際、建築で問題解決できるテーマを適切に選んでいるか、また自分の空間体験などから得ているものを礎にしているか見させてもらいました。 |

光嶋氏 |

「建築士」の資格を取ることは、車の免許をとることと一緒だと思っていますが、「建築家」になるには、自分の中にあるインスピレーションソースを見つけ、それをどう表現するかが重要だと思っています。その表現方法としての「平面図・立面図・断面図」といった普遍的な部分が全体的に弱いように感じました。図面は海外でも通用しますので磨いて欲しい能力です。対して模型はすばらしいものが多かった印象を受けました。 全体を通して、建築史など弱い部分の指摘もありましたが、その分伸びしろがあるということですから是非勉強や色々な体験を通して成長していってほしいです。 |

| 最優秀賞 |

|---|

大橋 怜さん(名古屋工業大学) 敷地は愛知県津島市本町。津島市本町周辺は、歴史とともに発展してきたが、現在は郊外の発展に伴い町並みは荒廃化してきている。しかし、尾張津島天王祭、尾張津島秋祭りの際には、町が活気で溢れ人々のつながりの強さが見られる。 |

| 優秀賞 |

|---|

市川 綾音さん(名古屋大学) 私たちの食料の1/3がミツバチの受粉に頼っているに関わらず、ミツバチの減少が世界的な問題として深刻化している。そこで温室・養蜂・周辺農地が相互関係を持つ有機農業のあり方を提案する。 |

| 優秀賞 |

|---|

毛利 公晟さん(金沢工業大学) 敷地は金沢市。金沢の地は新幹線の開業と街の開発により、馴染み深いものが消え、目新しいもので溢れかえってしまった。かつての街は裏表があり魅力的だったが、街が持っていた「ウラ」の部分が消えかかっている。唯一残っているのが闇市の味食街で、屋台をベースにした空間は密接になりすぎてしまうが、むしろその縛られた空間で生まれる魅力がある。 |

総評では、審査委員長の難波氏が「模型も力作揃いで、全国レベルの設計展だったと感じました。この設計展に力を注がれた全ての出展者の皆さんに敬意を表します。」とコメント。続いて各審査員からも、設計展のレベルの高さや、参加者全員への感謝の意を述べられました。

また、特別協賛の総合資格学院 愛知県統括学院長 竹谷氏から、挨拶および総合資格賞を発表。ファイナリストに唯一残った高専生、山本 雄一さん(豊田工業高等専門学校)の作品「心のトポフィリアー11の環境因子に基づく心療空間の探求ー」が選出されました。

-

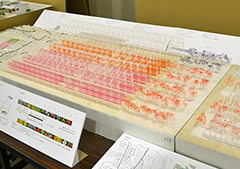

- 山本 雄一さん 「心のトポフィリア -11の環境因子に基づく心療空間の探求-」