赤レンガ卒業設計展2017

赤レンガ卒業設計展2017

| 名称 | 赤レンガ卒業設計展2017 |

|---|---|

| 日程 | 開催日:2017年3月16日(木)〜20日(月) 講評会:2017年3月20日(月) |

| 会場 | 赤レンガ倉庫1号館 |

| 審査員 | 審査員長 審査員 |

| 主催 | 赤レンガ卒業設計展2017実行委員会 |

| 特別協賛 | 株式会社総合資格/総合資格学院 |

17大学から200作品が集結

関東の主要大学による合同卒業設計展「赤レンガ卒業設計展2017」が、3月16〜20日の5日間、横浜赤レンガ倉庫(横浜市中区)で開催されました。

今年は、17大学から200作品が集結。観光客やイベントの来場者でにぎわう赤レンガ倉庫に学生たちの力の入った卒業設計が所狭しと展示され、訪れた人々の目をひいていました。

今年のテーマは『Archi × archi』。建築学生の集大成である卒業設計のArchitecture(建築)を、展覧会の来場者の記憶と心にarchive(記録)し、出展作品が世の中に広がっていくことを目指すという意味です。

会場内では、設計展目的で訪れた人々だけでなく、家族連れの観光客などの姿も見られました。たくさんの人々が展示模型の写真を撮ったり、好きな作品について話をしている光景は、この設計展のテーマを体現するようでとても印象的でした。

■参加大学

神奈川大学/共立女子大学/工学院大学/首都大学東京/昭和女子大学/東海大学/東京工業大学/東京電機大学/東京都市大学/東京理科大学/日本大学/日本女子大学/法政大学/前橋工科大学/武蔵野大学/明治大学/横浜国立大学

二次審査へと進む10作品が決定

3月20日(月)には、5名の審査員を招いて、講評会が行われました。

-

- 小川 晋一氏

-

- 猪熊 純氏

-

- 藤村 龍至氏

-

- 連 勇太朗氏

-

- 門脇 耕三氏

事前資料と会場内の展示をもとに一次審査が行われ、200作品の中から二次審査に進む10作品が選定されました。

二次審査進出の10作品

| 作品名 | 名前 | 学校名 |

|---|---|---|

| Catalog and Manual - 建築空間構成抽出及び再構築 - |

長谷川 貴大さん | 東京都市大学 |

| 私たちの毎日は無形文化遺産 | 田邉 優里子さん | 明治大学 |

| 自由を手に入れるための対価 | 小久保 友貴さん | 明治大学 |

| 東京移民 2060 | 大山 直人さん | 明治大学 |

| 木下川皮革城 - 未来へ紡ぐ豚革の文化 - |

西山 秀太郎さん | 東京電機大学未来科学部 |

| 蛇行する川 - 物理的切断と客観的偶然から生まれる建築 - |

児林 幸輔さん | 日本大学生産工学部 |

| 独創的レスタウロ構想 - 復興小学校における再生計画 - |

赤城 侑真さん | 日本大学理工学部 |

| 身体からの学び | 佐藤 康行さん | 東京理科大学理工学部 |

| エベレストの迷宮 - キュビズム的コラージュによる三次元空間の超越 - |

野村 健太郎さん | 東京理科大学工学部 |

| 電都創成 | 近藤 弘起さん | 東京理科大学工学部 |

白熱のディスカッションの結果は…

午後からは会場を3階の大ホールに移し、10選の中から最優秀賞1点と優秀賞2点を決めるための2次審査が行われました。プレゼンテーション4分と質疑応答5分を1人あたりの持ち時間とし、10名が自身の計画を発表。その後、発表者へのさらなる質問も交えながら、審査員によるディスカッションが行われましたが、審査員間でも激しい議論の応酬があり、終始緊張感の漂う中で、白熱した時間となりました。

ディスカッションの中で投票を行った結果、最優秀賞の候補には「自由を手に入れるための対価(明治大学・小久保 友貴さん)」、「エベレストの迷宮- キュビズム的コラージュによる三次元空間の超越 -(東京理科大学工学部・野村 健太郎さん)」、「電都創成(東京理科大学工学部・近藤 弘起さん)」の3作品が残りました。未来の世界を見据えて、建築を通してどのような社会をつくるのかというテーマは共通しつつも、それぞれが非常に個性的な手法を用いている3作品に対して、審査員の意見も割れていたため、最優秀賞の行方は各審査員が2作品を選ぶ決選投票にもつれ込みました。

結果、抽象画を用いたオリジナルの建築手法を提案し、ディスカッション中もその多様な可能性で議論を盛り上げた「エベレストの迷宮」が審査員5名中4名からの投票を獲得し最優秀賞に選出されました。

その後、優秀賞には残った2作品が決定し、全200作品の中から各審査員が選ぶ個人賞が発表され、講評会は幕を閉じました。

講評会の後には懇親会も催されました。白熱した講評会の余韻も残しつつ、和やかな雰囲気の中で、出展者や審査員が作品について語り合う有意義な場となりました。

各賞と、作品へのコメントは以下の通りです。

| 最優秀賞 |

|---|

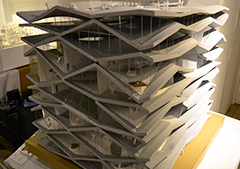

|

エベレストの迷宮 野村 健太郎さん (東京理科大学工学部) ステレオタイプ的になっている現代の都市空間に対して、抽象絵画を用いた建築手法を通して、先に何があるのかわからず、人々に疑問を抱かせるような建築空間を創造することを目指した提案。抽象絵画をコラージュして三次元化する手法によって新たな空間が生み出される。 審査委員長(小川氏)のコメント: 門脇氏のコメント: |

| 優秀賞 |

|---|

|

自由を手に入れるための対価 小久保 友貴さん (明治大学) 自動運転技術が確立されると言われている2045年を想定した、自走型の移動式単身者用住居『リビングデバイス』と、それがもたらす新しい社会の提案。リビングデバイスの利用者は、携帯端末であらゆる情報にアクセスするような体験を、空間に対しても感じるようになり、すべての場所が自分の居場所になる。 猪熊氏のコメント: |

| 優秀賞 |

|---|

|

電都創成 近藤 弘起さん (東京理科大学工学部) 3.11原発事故以降の動きとして、一極集中型から地方分散型へ移行しようする発電所に着目し、そのモデルケースとして、山梨県都留市を計画地に、小水力発電による発電都市を提案。発電施設が周辺環境と一体化した独特なテクノスケープをつくりだし、「電力」を名産とする村を計画する。 連氏のコメント: |

| 小川 晋一賞 |

|---|

|

seaside rock capsule hotel 阿曽 弘佳さん (工学院大学建築学部) 房総半島南端の半島に訪れた人々を癒す海洋保養施設を提案。敷地内にそれぞれにプログラムをもった『rock capsule』を設置し、高低差によって移り変わる多様な環境を体験できる一つのホテルを計画する。 小川氏のコメント: |

| 猪熊 純賞 |

|---|

|

東京移民 2060 大山 直人さん (明治大学) 海外からの移民が日本の総人口の10%にのぼるといわれる2060年を想定した提案。既存のエスニックタウンを分類したうえで、横浜中華街・新大久保・西葛西の3エリアを取り上げて、サンプリングと都市的分析を行いながら、移民を支えるための3つの建築を計画する。 猪熊氏のコメント: |

| 藤村 龍至賞 |

|---|

|

いつかの、いつもの島 平田 柳さん (東京理科大学工学部) 富山県氷見市にある無人島「唐島」を計画地とし、人々が訪れなくなり、遠い存在になってしまった島を再生するための提案。地形・記憶・現存する祠などを頼りに、地元住民と観光客が共に利用できる入浴施設等を計画する。 藤村氏のコメント: |

| 連 勇太朗賞 |

|---|

|

身体からの学び 佐藤 康行さん (東京理科大学理工学部) 人々は均質化された水平垂直な空間での生活によって、身体と空間の関係を意識的にとらえられなくなっているという視点から、触覚やバランス感覚を養う空間体験を通じて、身体と空間の関係性を問い直すための宿泊施設を提案。 連氏のコメント: |

| 門脇 耕三賞 |

|---|

|

蛇行する川 児林 幸輔さん (日本大学生産工学部) 千葉県習志野市の商店街を計画地とし、築年数や用途の異なる既存建築を段階的にスケルトンまで解体し、街との並列性を持ちながら物理的に連続した新しい景色を生みだす。線的な街の構成に段階的に共有部を生じさせることで、人々が奥まで踏み入っていける面的な広がりをもった街をつくっていくことを目的としている。 門脇氏のコメント: |