Diploma×KYOTO'17

Diploma×KYOTO’17

| 名称 |

Diploma×KYOTO’17 |

|---|---|

| 開催日 | 2017年2月25日(土)〜2月27日(月) |

| 会場 | 京都市勧業館みやこめっせ3F 第三展示場 |

| 審査員長 | 北山 恒氏(法政大学教授) |

| 審査員 | 西沢 大良氏(芝浦工業大学教授)

五十嵐 淳氏(五十嵐淳建築設計事務所代表) 家成 俊勝氏(京都造形大学准教授) 藤村 龍至氏(東京藝術大学准教授) |

| 主催 |

京都建築学生之会 |

-

- 北山 恒氏

-

- 西沢 大良氏

-

- 五十嵐 淳氏

-

- 家成 俊勝氏

-

- 藤村 龍至氏

多角的な視点で審査される注目の設計展

建築を志す学生同士が大学の枠を超えて活動することを目的に、1989年に発足した京都建築学生之会。同会が主催する合同卒業設計展「Diploma×KYOTO’17」が、2月25〜27日の3日間、京都市勧業館みやこめっせ(京都市左京区)で開催されました。

26回目となる今回は「体験者あるいは目撃者に、後になって重要な意味を与える偶然の出来事でそれによって一種の覚醒あるいは悟りに近い感覚が得られるもの」という意味の『Synchronicity』をテーマに、近畿圏にある21の大学・専門学校が計167作品を出展しました。

同設計展の特徴は、多角的な視点で審査されることです。1日目、2日目は世界で活躍する建築家や、様々な形で建築に携わるゲストによる審査、3日目は出展者・来場者による投票により、3日間でそれぞれ優秀作品が決定します。

本レポートでは、熱戦の火蓋が切って落とされた、1日目の様子を詳報します。

■参加大学・専門学校

大阪大学/大阪市立大学/大阪芸術大学/大阪工業大学/摂南大学/近畿大学/奈良女子大学/京都大学/京都女子大学/京都建築専門学校/京都橘大学/京都工芸繊維大学/京都建築大学校/神戸大学/関西学院大学/成安造形大学/立命館大学/武庫川女子大学/滋賀県立大学/関西大学/京都府立大学

最終講評会へ進む8傑決まる

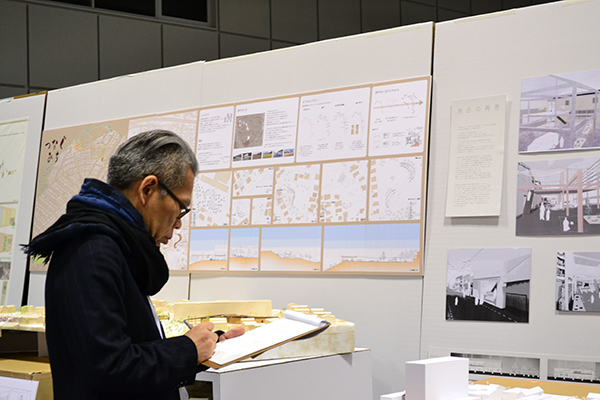

同設計展は、関西最大級の設計展であり、とりわけ入賞作品への注目度は高くなります。それだけに、入賞作品を決める審査員もまた、気合が入っており、10時の開場を待たずに次々と来場し、早々に巡回審査を開始しました。

ここでは、出展された167作品の中から、審査員それぞれが10作品を選出。その後、審査員のみで行われる非公開の予備審査を経て、8作品に絞られた作品が、最終講評会へと駒を進めることができます。最終ラウンド進出を決めた8作品は次の通りです。

| 作品名 | 名前 | 学校名 |

|---|---|---|

| 2500×5000の可能性

−駐車場と建築の関係− |

上西 昂文 さん | 滋賀県立大学 |

| まちの通学校 | 岸本 賢さん | 京都工芸繊維大学 |

| 物の家 | 澤地 祐輔さん | 大阪大学 |

| 都市の空白

−取り残された都市空間の再生− |

瀬戸 瑛祐さん | 大阪市立大学 |

| リベアル・モトコー

−元町高架下商店街の再生− |

多田 尚平さん | 大阪工業大学 |

| 「AKIRA」から得た空間事象

〜NEO TOKYOとの対話〜 |

西岡 広登さん | 大阪工業大学 |

| 空間メソッドと住みつくかたち | 吉川 直輝さん | 滋賀県立大学 |

| 結楼 | オウ・ジョンミンさん | 関西大学 |

最終講評会開始前には、総合資格学院京都校の佐熊孝浩校長より挨拶があり、「私の息子も大学で建築を勉強しており、建築系学生が4年間、忙しい中で、どういう生活、また苦労をしているのかを知っています。今回がそういった中で過ごしてきた大学生活の最後の設計展になると思います。みなさんにとって重要なこの設計展に、協賛というカタチで参加させていただけるのはありがたい限りです」と、京都建築学生之会をはじめとする会場の学生に向けて感謝の意を述べました。

入賞作品選出も議論はヒートアップ

最終講評会は、プレゼンテーション4分、質疑応答2分の計6分で構成されており、ファイナリストたちは、限られた時間の中で、作品概要から提案の狙いまでを審査員に訴えました。質疑応答では、厳しい意見がぶつけられる場面もありましたが、審査員らの言葉の端々にはやさしさが感じられるやりとりとなっていました。

ファイナリスト8名のプレゼンテーションから質疑応答までがひと通り終了した後、入賞作品選出に向けた審査員によるディスカッションが展開されました。40分以上を費やし、投票により3位以上の作品はすぐに決まったものの、上位2作品として挙がった、上西昂文さん(滋賀県立大学)の「2500×5000の可能性 −駐車場と建築の関係−」と、オウ・ジョンミンさん (関西大学)の「結楼」の順位について議論がヒートアップ。話は平行線のまましばらく続き、その流れは1位に推す作品についてと、相対的な全体への評価になっていきました。

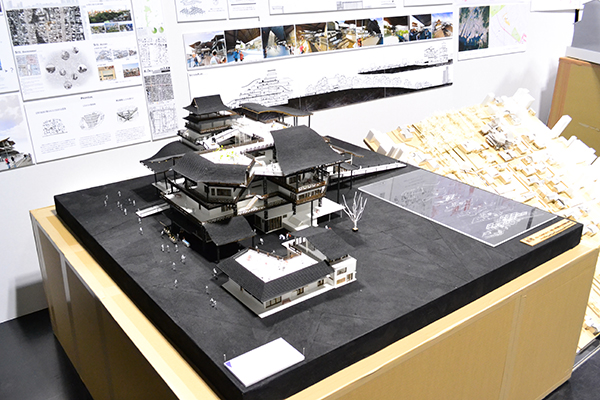

ディスカッションの中で藤村氏は「結楼」について「屋外の立体建築として、よくできているなと思いました。自分なりの解釈で景観に対してアプローチしたらこうなるのではないでしょうか」と好意的な意見を述べました。

対して北山氏は「結楼」について「寺町に置くというのはすごくいいと思います。ただ、巨大な商業施設のような建物をここに置くのではなく、景観を踏まえて、寺という建築的な形式は残すべきだし、社会的なシステムとして提案すればいいと思いました。京都の設計展のNo.1として選ぶのはどうかと思います」と反論。

2人の意見を聞き、五十嵐氏は出展作品全体について言及しました。「日本では抑圧的な設計のスタンスが蔓延していて、だからか他の作品は迫力がないようにも思えたわけです。オウさんは韓国の方ですよね。海外の学生のポートフォリオを見ていると、素直な感覚をカタチにしているんですよ。我々の中で評価されても、結局は使う人が喜ばないと建築としての意味はないです。だから彼の建築は他の作品の中でも人間の感覚を一番よく表現していて、一番気持ちよく見えました」

「2500×5000の可能性」に投票していた家成氏は同作品について「駐車場サイズのモジュールについては評価していませんが、街の中にパーツを置いて仮設の実験を繰り返していくことで、精度を上げていくことができる、ある意味拡がりの可能性があると思い、それで一票入れました」とし、「結楼」については「選定地はよく知っており、この建築と実際そこで行われている活動とはうまくバランスが取れないのではないかと思いました。意匠的にもそこまで評価できるわけではないなら、まわりへの配慮がもっとあってもいいのかなと思いました」とコメントしました。

2作品のどちらにも票を入れていなかった西沢氏は次のように話しました。「私はとちらかと言えば『結楼』です。けど、もっとしっかりボリュームスタディをするべきでした。あそこに(建築物を)置くと破壊的なものになるでしょう。『2500×5000の可能性』は、駐車場サイズのモジュールで建築を整える理由が見つからないんですよ。これは70年代までの考え方ですね。量産性や合理性に囚われるのではなく、もっと自分のリアリティは大事にすべきだと思いました」

ここまでの審査員らの意見を受けて、北山氏は審査員長として「西沢氏の意見がもっとも大きいと思います。ある意味3票を獲得しているので『結楼』が1位でいいと思います」と述べ、熱いディスカッションに終止符を打ちました。1〜3位、審査員長賞は以下の通りです。

| 1位 |

「結楼」

グローバル化が進む日本において、留学生をはじめとする外国人と街との融和する空間として、大阪市天王寺にある寺町に建造物を計画した。

|

|---|---|

オウ・ジョンミンさん

|

| 2位 |

「2500×5000の可能性 −駐車場と建築の関係−」

都市の中での2500×5000というスケールの駐車場を独自の観点で捉え直し、ただクルマを収納する場所から、モジュール化によって新たな営みの場所へとパラダイムシフトを行った意欲作。

|

|---|---|

上西 昂文さん

|

| 3位 |

「物の家」

祖父と認知症を患う祖母を思い、以前居住していた神奈川県小田原市に彼らにとっての最期の家となる建物を提案した作品。

|

|---|---|

澤地 祐輔さん

|

| 審査員長賞 |

上西 昂文さん (滋賀県立大学) 「2500×5000の可能性 −駐車場と建築の関係−」 |

|---|

なお、2日目は、審査員長に門内輝行氏、審査員に忽那裕樹氏、宮城俊作氏、名和晃平氏、齋藤精一氏を迎え、1日目と同様の流れで講評会を実施しました。3日目は、参加型講評会を実施。1・2日目の上位入賞各2作品、来場学生による投票の得票数上位3作品、来場者による投票の得票数上位1作品の計8作品の中から、出展者同士で講評をし、入賞作品を決定しました。2日目、3日目の結果は次の通りです。

集合写真

Day2

| 1位 |

中原 比香莉さん (関西大学) 「都市型下町 〜新都市大阪福島における食と暮らしを紡ぐ最小限型多拠点居住を可能にするライフスタイルの提案〜」 |

|---|

| 2位 |

小林 章太さん (京都大学) 「小路の輪郭〜狭路を彩る新しいファサード〜」 |

|---|

| 3位 |

川口 昂史さん (大阪市立大学) 「三川合流物語」 |

|---|

| 審査員長賞 |

小林 章太さん (京都大学) 「小路の輪郭〜狭路を彩る新しいファサード〜」 |

|---|

Day3

| 1位 |

松原 元さん (関西学院大学) 「futu futu」 |

|---|

| 2位 |

澤村 優佳さん (滋賀県立大学) 「入り込み巡る」 |

|---|

| 3位 |

角谷 遊野さん (京都大学) 「動く建築」 |

|---|