せんだいデザインリーグ2017 卒業設計日本一決定戦

せんだいデザインリーグ2017 卒業設計日本一決定戦

| 名称 |

せんだいデザインリーグ2017 卒業設計日本一決定戦 |

|---|---|

| 日程 | 展示:2017年3月5日(日)〜12日(日)

公開審査:2017年3月5日(日) 15:00-20:00 |

| 会場 | 公開審査:せんだいメディアテーク 1Fオープンスクエア

作品展示 :せんだいメディアテーク5F・6F |

| ファイナル審査員 |

【審査員長】

【審査員】

|

| ファイナル司会 | 櫻井 一弥(建築家/有限会社SOY source建築設計事務所 取締役/東北学院大学教授) |

| 主催 | 仙台建築都市学生会議、せんだいメディアテーク |

| 特別協賛 | 株式会社総合資格/総合資格学院 |

3月5日(日)、せんだいメディアテークを舞台に「せんだいデザインリーグ2017 卒業設計日本一決定戦」のセミファイナル・ファイナルが行われました。 主催は、仙台建築都市学生会議とせんだいメディアテーク。第15回目の開催となる本年度は、全国より352作品が集まりました。

-

- 会場となったせんだいメディアテーク

-

- 開場前の行列は毎年恒例の光景

魂のこもった352作品がぶつかりあう

今回のテーマ「空前/新史」。 せんだいデザインリーグでは、全国から集結した魂のこもった作品に対して、審査を通じて様々な議論が行われます。

今回のテーマは、議論を通じて新しい建築の価値と歴史が生まれること、出展した建築学生の世界が大会を期に一変すること、また大会が建築学生の大きな転換点となることを期待するものとなっています。

-

- 今年のテーマは「空前/新史」

-

- 場内は、多くの来場者でにぎわった

大会の午前中に行われたセミファイナルでは、前日に352作品から100作品に絞られた作品からさらに10作品が選出され、午後からは、同会場にてファイナルに進出した10作品のプレゼンテーションおよび公開審査が行われました。

-

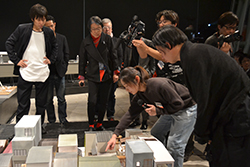

- セミファイナルの模様(1)

-

- セミファイナルの模様(2)

10作品の公開審査がスタート

審査員・ファイナル司会

-

- 千葉 学氏

(審査員長)

-

- 木下 庸子氏

(審査員)

-

- 谷尻 誠氏

(審査員)

-

- 豊田 啓介氏

(審査員)

-

- 川島 範久氏

(審査員)

-

- 浅子 佳英氏

(審査員)

-

- 中田 千彦氏

(審査員)

-

- 櫻井 一弥氏

(ファイナル司会)

公開審査は、10人のファイナリストのプレゼンテーションと審査員を交えての質疑という構成。1人あたりプレゼンテーション5分、質疑8分、計13分の時間が与えられました。ファイナリストのプレゼンテーション終了後、最終ディスカッションで各審査員が疑問点などを再度確認し、その後、各自が3票を持ち投票が行われました。

-

- 10人のファイナリスト

-

- 公開審査の模様(1)

-

- 公開審査の模様(2)

-

- 公開審査の模様(3)

投票の結果、193 加藤 有里さん(慶應義塾大学)の「Phantom 〜ミュージカル「オペラの座の怪人」の多解釈を誘発する仮設移動型劇場〜」と334 小澤 巧太郎さん(名古屋大学)の「COWTOPIA -街型牛舎の再興-」が票を集め、日本三以上が確定しました。

193 加藤 有里さん 慶應義塾大学

「Phantom 〜ミュージカル「オペラの座の怪人」の多解釈を誘発する仮設移動型劇場〜」

ALW版ミュージカル「オペラ座の怪人」専用の仮設移動型劇場。

演目を登場人物の視点(怪人、クリスティーン、ラウル)と、21のシーン、登場人物が立つガルニエ宮のレベル差をもとに40に分解し、分解した演目ごとに専用の小劇場を設置する。巨大な足場空間の中にある点在した40の小劇場を縦横無尽に様々な組み合わせでめぐることで、ひとつの物語を多様な解釈で体験できる設計。数日間で、観劇を完了させたり、1日で何パターンもの解釈(登場人物の視点など)を楽しむことができる。

中田氏:

この演目が世界中で様々なバージョンとして演じられていることや、再演でのバージョンアップが行われていることなどが、一つの建物の中で一気に行われているのだと感じる。加えて、建築の中を徘徊することで、自分の解釈や体験としてのオペラ座の怪人を創り上げていく設計であるといえる。

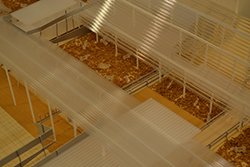

334 小澤 巧太郎さん 名古屋大学

「COWTOPIA -街型牛舎の再興」

戦後から食肉文化を支える郊外の畜産家。近年、周囲が宅地などに開発され、迷惑施設と呼ばれている。提案では、従来型の牛舎のプラン(街→牛→畜産家が活動するスペース)を反転させ、(街→畜産家が活動するスペース→牛)とすることで、畜産家が街の接点となるよう設計。畜産家のアクティビティが周囲に影響を与え、さらに施設自体も周辺環境と一体として利用できることを意図している。

千葉氏:

畜産施設が都市化とうまくいかず、迷惑施設となってしまう問題を建築的に解決しようとしている点は、建築ならではの行為だと感じ、すごくいいと思いました。

上記の作品に次いで、票を集めたのが、264 何 競飛さん(東京大学)の「剥キ出シノ生 -軟禁都市-」と039 近藤 弘起さん(東京理科大学)の「電都創成」。この2作品について、日本三以内に残る作品を決めるべく議論が行われました。

039は、都市に巡る用水路を活かし、水車で水力発電を行うことで「電力」が名産となる都市を創造する計画です。039について、アイデアについては面白いとされながらも、豊かな風景が思い浮かばないとの意見があがり、一方、264については、模型を外から見るのではわからないストーリーの面白さや社会的なメッセージ性があるとの意見があがりました。その結果、264が日本三以上に確定しました。

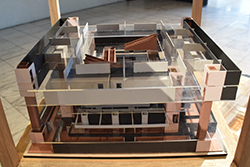

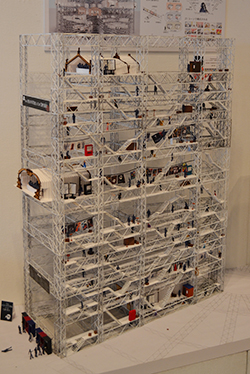

264 何 競飛さん 東京大学

「剥キ出シノ生 -軟禁都市-」

権利と自由の裏側に権力が行使され、権力が建築に対して働く際に、そこに潜む恐怖と不気味さを暴き出すことで、政治の特定の情勢に対する皮肉を描いた設計。計画では、検閲対象の本を探しにいった人物が選別、隔離され、軟禁されるまでのストーリがまず用意されている。そのストーリーをもとに実際の設計では、OPACで対象者を特定し、改札口で選別、エレベーターや通路で軟禁場所となるショッピングモールに誘導するなど、建築が行動を規制する暴力的な存在として設定されている。

浅子氏:

ストーリー仕立てで、SF作品を読んでいるようなプレゼンテーションの面白さがある。アーキテクチャ型の権力を実装したらどうなるのか実験をしている。また、情報空間とのリンクという面では、実は、インターネット空間においても、あらゆる情報にアクセスできるようで、実はサジェスト機能やSNSなどアクセスできる情報は制限されているという見方もできる。この作品は、そのような部分にもリンクしているように見える点がよかった。ただし、あまりにも、SFチックになりすぎていて、ショッピングモールの軟禁について言及するなど、もっと一般的な部分に対しての言及があるとわかりやすかった。

続いて、特別賞2作品を決定するための議論が行われました。候補となったのは以下の作品でした。

・039 近藤 弘起さん(東京理科大学)「電都創成」

・220 大内 渉さん(東京電機大学)「合縁建縁 「海と共生する千人家族」」

・258 森 紗月さん(関東学院大学)「あたりまえの中で -このまちに合った、形式を持つ集落-」

・061 桐山 萌絵さん(近畿大学)「香川県高松市の「いただきさん」がもたらす街のクロスユース」

議論の中で、220については、「この案で津波を防げるのか」との疑問が投げかけられながらも、「重要なテーマであり、建築的魅力もある」と支持を集め、特別賞に決定しました。

220 大内 渉さん 東京電機大学

「合縁建縁 「海と共生する千人家族」」

伊豆半島の漁村集落(安良里)を南海トラフ地震による津波から守るためのシステムの提案。海と街をかさ増した防潮堤で遮るのではなく、海側から高台の神社につながる目抜き通りを津波からの逃げ道として計画。目抜き通り沿いにアクティビティを誘発する建物を設けるなどして、道を街の共有部のような場所とし、日ごろから住人が避難動線と接するように設計。加えて、道で町全体を一つの家族のようにつなぎ、非常時に助け会える集落構造としている。

中田氏:

この案では、神社に向けて逃げる(その場を離れる)方法と、その場にとどまり建物の屋根の上にのぼり、非難する2通りの方法がある。建築物が人命を守るためのシステム(部材の在り方なども含め)が曖昧に話されているように感じ、もっとそこが正確に語られていたほうがよかった。

220に続き、支持の声があったのが258、039でした。258は、一つの敷地内に複数の建物を作り、家族が距離を保ちながら暮らすことで、今までの暮らしとは違う暮らし方や家族同士の関係が見いだせるのではないかとの計画。

258について、「敷地境界をまたいで建つ2つの住宅の形が新しい」との意見があがりながらも、個々の建物が従来の形式を踏襲している点や、家族が個々に住むのに建物の個性が乏しいなどの指摘がされました。また、039については、テーマ自体は魅力があるとされながらも、テーマ以外ではありきたりな設計となっているなどの指摘がされました。

最終的には、039、258で決戦投票が行われ、その結果、258が特別賞の2作品目に決定しました。

258 森 紗月さん 関東学院大学

「あたりまえの中で -このまちに合った、形式を持つ集落-」

自分の生活と向き合いたいと考え設計された提案。作者が感じた「家族とは。暮らしとは。このままの形でこれからも生きていけるのか」というあたりまえな日常に対する不安に対して、家族同士が同じ敷地の中で別々の建物に離れて住まうことで、家族同士のつながりや暮らしの意味を再考しようという計画。

木下氏:

敷地境界をまたいで建つ2つの住宅は、敷地の概念を変える提案。今までになかった生活を思わせます。

いよいよ日本一が決定!

特別賞決定後、日本一を決める議論が行われました。

まず最多得票で並んだ193と334について議論が行われました。

334については、都市化の中で迷惑施設となった牛舎の再生というテーマに対して「社会性がある」「テーマに共感できる」「誠実に問題と向き合っている」などの点が評価された一方で、実際に地域に価値を提供できるのかという点には質問が集中しました。

また、193については、作者のメッセージはとても強いものがあり、表現はパワフルとされながらも、移動空間に屋根がないなど、建築的な配慮に欠ける部分があるなどの指摘がされました。

一方で、得票数では193と334に劣る264は、政治的権力や個人情報の取り扱いなど、深い社会の問題に踏み込んだ点や、卒計のトレンドに流されないテーマの独自性が高く評価されました。

議論の末、193、264、334で決戦投票が行われ、その結果、264が日本一に、193が日本二に、334が日本三に決定しました。

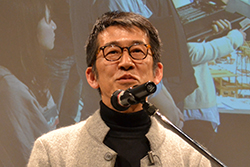

審査後、総評として審査員長の千葉氏からは、「モノローグ的な作品が多いことに、驚きました。建築の面白さは、他者と出会うことであり、そのチャンスがたくさんあることです。他者と関わることで、どう建築が変わっていくかが建築の魅力です。その点を、是非、今後考えていってほしい」との言葉が送られました。

-

- 審査員長:千葉氏の総評

-

- 日本一の何さん(1)

-

- 日本一の何さん(2)

-

- 日本二の加藤さん

-

- 日本三の小澤さん

-

- 梱包日本一は東洋大学 桝田祥子さんの梱包!

| 日本一 | 264 何 競飛さん 東京大学

「剥キ出シノ生 -軟禁都市」 |

|---|---|

| 日本二 | 193 加藤 有里さん 慶應義塾大学

「Phantom 〜ミュージカル「オペラの座の怪人」の多解釈を誘発する仮設移動型劇場〜」 |

| 日本三 | 334 小澤 巧太郎さん 名古屋大学

「COWTOPIA -街型牛舎の再興-」 |

| 特別賞 |

220 大内 渉さん 東京電機大学

258 森 紗月さん 関東学院大学

|

| その他10選作品 |

039 近藤 弘起さん 東京理科大学

061 桐山 萌絵さん 近畿大学

067 成 潜魏さん 日本大学

135 花輪 優香さん 東北大学

371 長谷川 貴大さん 東京都市大学

|

-

- 総合資格学院は会場内で書籍をプレゼント!