第18回 JIA関東甲信越支部 大学院修士設計展

第18回 JIA関東甲信越支部 大学院修士設計展

| 名称 |

第18回 JIA関東甲信越支部 大学院修士設計展 |

|---|---|

| 日程 |

1次審査: 2次審査: ※新型コロナウィルスの影響により、当初予定されていた公開審査と作品展示は中止。 |

| 会場 | JIA会館1階・建築家クラブ |

| 審査員 | 野沢 正光(野沢正光建築工房 主宰) |

| 実行委員 |

日野 雅司(東京電機大学 准教授/SALHAUS一級建築士事務所 共同主宰) |

| 主催 |

公益社団法人日本建築家協会(JIA) 関東甲信越支部/大学院修士設計展実行委員会 |

| 協賛 |

株式会社 総合資格/総合資格学院 |

非公開での1次審査に

-

- 野沢 正光氏

(審査員)

-

- 日野 雅司氏

(実行委員長)

-

- 青島 啓太氏

-

- 遠藤 政樹氏

(実行委員)

- 下吹越 武人氏

(実行委員)

- 杉山 英知氏

(実行委員)

- 古澤 大輔氏

(実行委員)

-

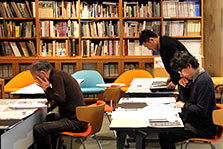

- 資料を読み込む審査員と実行委員

-

- モニターにプレゼンパネルを映し出し共有

2次審査進出作品

- 杉沢優太(芝浦工業大学大学院)

「心地よい雑然さ ‐境界の干渉から考える空間の多様性‐」 - 高野美波(昭和女子大学大学院)

「まちを織り、繋ぐ建築 ‐図書館機能を中心とした住民に寄り添う建築の提案‐」 - 王 琳(多摩美術大学大学院)

「階段空間とその周辺の場の連続」 - 中山陽介(千葉工業大学大学院)

「滲み合うアンビエンス」 - 幕田早紀(千葉大学大学院)

「ポストコロニアル ‐コロニアル都市カスコ・アンティグオ(パナマ)の未来都市への再編‐」 - 庄井早緑(東京電機大学大学院)

「生きられた家と生きられる家 ‐経験と記憶の設計実験‐」 - 原 寛貴(東京電機大学大学院)

「谷戸多拠点居住論 ‐縮減する横須賀谷戸地域における拠点建築の提案‐」 - 高木駿輔(東京都市大学大学院)

「准胝塔 ‐密教における塔建築の再考‐」 - 野藤 優(法政大学大学院)

「歩く都市横断 ‐ロングトレイルによる非効率的経験とその価値化‐」 - 呉 沛綺(法政大学大学院)

「台湾味ミリュー ‐宜蘭の礁渓における共食景の提案‐」

-

- 実行委員長:佐藤 光彦氏

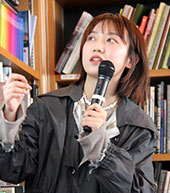

ファイナリストによるプレゼン 最優秀賞に輝くのは?

-

- プレゼン・質疑応答の様子

| 最優秀賞 | |

|---|---|

|

|

王 琳さん |

|

| 優秀賞 | |

|---|---|

杉沢 優太さん |

|

| 優秀賞 | |

|---|---|

野藤 優さん |

|

| 奨励賞 | |

|---|---|

幕田 早紀さん |

|

| 奨励賞 | |

|---|---|

呉 沛綺さん |

|

同じく優秀賞を受賞した法政大学の野藤さんの作品は、長距離歩道(ロングトレイル)を対象に、交通網の発達した現代において歩くことに価値を持たせるための建築を提案。「みちのく潮風トレイル」のコース上に、地域の水産業を担う共同加工場や浜小屋、漁場を設計し、そこへトレイルコースを利用するハイカーのための食事処や宿泊所などを組み込みました。

設計展を振り返って

審査を終えて野沢氏は、「大学によって指導方法や方針は違いますから、今日の審査は修士設計展というひとつのフィールド上で、サッカーやラグビーを同時にやるようなものでした。ですから、受賞した作品が他と比較して優れているということではありません。

つくる作業としての建築というのは、ささやかでも社会に対する作為なのではないかと思います。新型コロナウィルスが世界中で猛威を振るっている現在のこの事態は、自身の社会を考えるきっかけにならざるを得ないでしょう。平穏な社会が永遠に続くわけにはいかないのだということを突き付けられながら、建築という平和な仕事をしていく難しさと面白さの中で、皆さんがその作為を続けてくれることを期待しています」と総評を述べました。

-

- 表彰式にて。王さん(左)と野沢氏(右)