令和3年度 2級建築施工管理技術検定試験 総評

1. 第一次検定 総評

出題の特徴

◎令和3年度2級建築施工管理技術検定第一次検定(後期)は、新試験制度となった前期試験に引き続いて実施されました。当該第一次検定に合格すると、『2級建築施工管理技士補』の国家資格を取得することができます。

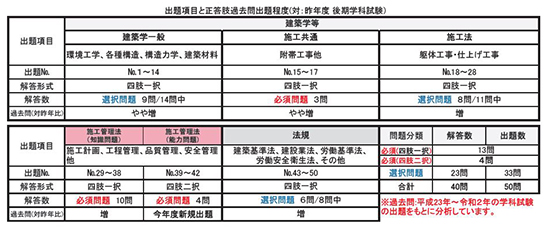

◎出題数・解答形式は下記図の通りで、このうち躯体工事・仕上げ工事は11問中8問を選択(昨年は15問中12問を選択)する出題形式に変更され、施工管理法では新規に四肢二択問題が4問出題されました。

◎施工管理法の四肢二択で解答する能力問題については、躯体工事と仕上げ工事に 関する問題が各2問出題されました。

※ クリックして拡大

建築学等・躯体工事・仕上げ工事 No.1〜No.28(20問を解答)

環境工学(No.1〜No.3)は比較的解答しやすい過去に出題のあった内容でした。各種構造(No.4〜No.8)においては、鉄筋コンクリート造の構造形式に関する専門性の高い出題があったものの、全体的には過去問が過半をしめました。

建築材料(No.11〜No.14)は、難度の高い初出題の問題が印象的でした。施工共通(No.15〜No.17)はLEDランプに関する新傾向の出題の他は、過去に出題のあった内容でした。

また、躯体工事・仕上げ工事(No.18〜No.28)においては、過去問の割合が高めでしたが、令和3年度からこの範囲の出題構成が変更となり、選択の自由度が低下しました。

施工管理法 No.29〜No.42(14問を解答)

法規 No.43〜No.50(6問を解答)

「法規」においては、過去に出題のあった問題が過半を占めるものの、頻出問題は少なく、特にNo.45の建設業法における建設業の許可については、過去1回のみの出題で、条文のただし書の内容が問われる出題でした。

2. 第二次検定 総評

出題の特徴

◎問題1(経験記述)は、3テーマが順番に出題されていましたが、令和3年度は出題順が変わり、【品質管理】ではなく、【施工計画】が出題されました。また、1つの設問に対して要求された項目数が増え、その要求項目の中には初めて出題された内容もありました。

◎問題3(工程表)では、鉄骨造のバーチャート工程表が4年連続で出題されました。過去は、用途が事務所に関する出題でしたが、令和3年度は店舗(1階)・賃貸住宅(2・3階)に関する工程表が初めて出題されました。

◎問題4(法規)及び問題5(躯体工事・仕上げ工事)は、新技術検定制度となり、令和2年度までの「記述の解答形式」から、「四肢一択のマーク方式」に変わり、初出題の内容が多く出題されました。

※ クリックして拡大

【問題1:経験記述】テーマは施工計画!

令和3年度は施工計画が出題されました。3テーマが順番に出題されていましたが、その出題順が変わったことにより、品質管理に絞って対策をされていた方には厳しい出題であったと考えられます。

過去10年で施工計画の出題は平成25年、28年、令和元年と出題されていますが、過去の出題と比較すると、1つの設問に対して要求された項目数が増えたとともに、その要求項目の中には初めて出題された内容もありました。

設問1については過去の出題内容に、『現場の状況』が新しく加わったり、1つの設問に対して2つの要求項目があるものが2つに増え、難しいと感じた受験生が多かったと考えられます。

設問2は、例年通り、あなたの考えを記述する出題でしたが、平成28年の出題内容(品質低下の防止・工

程遅延の防止)に対して、「検討事項や理由」の記述に加え、1級建築施工管理技術検定の第二次検定(令和

2年度までは実地試験)においてもよく出題される防止対策に対する「留意事項」の記述が、初めて出題さ

れました。

【問題2:用語】高得点が狙える出題

「用語の説明」と「施工上留意すべきこと」が問われています。多くが過去に出題された用語でしたが出題範囲が広く、数多くの用語があるため、なかなか学習しにくいところです。ただし、14問中5問を解答する問題であり、整理して学習すれば高得点が狙える出題でした。

【問題3:工程表】『鉄骨造のバーチャート工程表』が4年連続出題された!

過去3年(平成30年〜令和2年)は、鉄骨造3階建てで用途が事務所に関する出題でしたが、令和3年度は、用途が店舗(1階)・賃貸住宅(2・3階)に変わり、出題されました。過去の出題では、設問1の該当する作業名を記述させる問題は1つの作業名が問われていましたが、令和3年度は仮設工事、鉄筋コンクリート工事、内装工事の3つの作業名が問われました。これらの設問に得点するには、内装工事を含めた鉄骨の工事の流れについて理解できているとともに、工程表・出来高表の読み取りがしっかりできたかがポイントでした。

【問題4:法規】各条文の重要用語を理解するためには繰り返し学習が必要!

法規は令和2年度までの「記述の解答形式」から、「四肢一択のマーク方式」に変わりましたが、初出題の内容や近年出題のない内容が多く、解答しに くい出題であったと考えられます。労働安全衛生法の問題は初出題の条文であり、1級建築施工管理技術検定の第二次検定(令和2年度までは実地試験)で出題されている難度の高い出題でした。各法律の初出題対策においては、単に幅広い出題範囲を覚えるのではなく、出題のポイントをおさえつつ、重要なキーワードや数値を繰り返し学習を行えたかどうかで得点の差が出る問題でした。

【問題5:躯体工事・仕上げ工事】受検種別毎の専門知識に関する問題が出題!

躯体工事・仕上げ工事は、受検種別毎(建築・躯体・仕上げ)に専門知識に関する問題が出題され、昨年までの「記述の解答形式」から、「四肢一択のマーク方式」に変わりました。一般的に、解答しやすい出題内容になりましたが、問題4(法規)同様に、初出題の内容が多く、難易度の高い出題で、自信をもって解答できた方は少なかったと思われます。

2級建築施工管理 合格対策グッズプレゼント

●令和3年度 2級建築施工管理 第一次検定(後期)

『解答・解説書』

令和3年度 2級建築施工管理技士の第一次検定(後期)分析に最適!

すべての問題に詳細な解説付きで、専門指導校ならではのわかりやすい解説書です。

※ プレゼントの発送は12月上旬以降になります。

※ 写真は前年度版です。

※ 解答解説書は当学院が独自に作成するもので試験実施機関とは一切関係ありません。

令和3年度 2級建築施工管理技士の第二次検定分析に最適!

自己採点が難しい記述問題、及び試験突破の鍵となる「経験記述」について専門指導校の分析から導き出された解答を掲載。

※ プレゼントの発送は11月下旬以降になります。

※ 写真は前年度版です。

※ 解答解説書は当学院が独自に作成するもので試験実施機関とは一切関係ありません。

【試験の復習にはコレ】令和3年度 2級建築施工管理 第一次検定(後期)「解答・解説会」

令和4年度 2級建築施工管理技術検定対策

二級建築施工管理技術検定試験に関する疑問や不安を、総合資格学院が解決します。当学院のライセンスアドバイザーが、数多くの合格実例に基づき的確にアドバイスいたしますので、ぜひ、私たちと一緒に二級建築施工管理技術検定試験合格をめざしましょう!