【即日採点サービス】平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験

昨年から始まった建築新人戦。今年は京都工芸繊維大学の講義室から会場を梅田スカイビルに移し、第二回目が行われた。

昨年から始まった建築新人戦。今年は京都工芸繊維大学の講義室から会場を梅田スカイビルに移し、第二回目が行われた。

会場となったステラホールは定員が500名という大きなもの。しかし、満席で立ち見が出るほどの盛況で、審査が始まる前から会場は異様な熱気に包まれていた。

建築新人戦は、3回生までの学生が、自分たちの所属する大学で取り組んだ課題設計作品を対象に実施するコンテスト。予選を突破した入選作品100点は、模型とともに梅田スカイビルに展覧され、公開審査会(決勝戦)で新人賞を競い合う。

開会宣言を行った実行委員長の遠藤秀平氏(神戸大学大学院教授)は、今年は733の登録があり、応募作品は454点にのぼったことを報告。

昨年の応募作品数が171であったことに比べると、格段の差であり盛り上がりが感じられる。その後、竹山聖氏、大西麻貴氏、中村勇大氏、藤本壮介氏、宮本佳明氏、李暎一氏の6名からなる審査員と、司会進行をつとめるキドサキナギサ氏と槻橋修氏、さらに協賛企業が紹介され、いよいよ審査がスタートした。

この場でプレゼンテーション(以下、プレゼン)をして審査を受けることができるのは、ベスト8の学生のみ。

この場でプレゼンテーション(以下、プレゼン)をして審査を受けることができるのは、ベスト8の学生のみ。

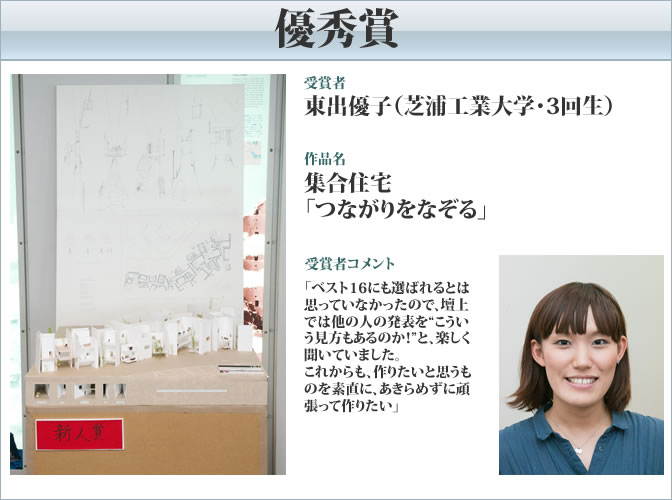

まずは入選作品100点のなかから、当日の午前中に審査員の協議により選出されたベスト16が発表された。なお今年は結果的に17名が選ばれた。

司会者から若い番号順に読み上げられ、1人1人ステージに上がる学生。すべて揃ったところで、審査委員長の竹山聖氏からベスト8が発表された。

「皆驚くほど高いレベルで8名を選ぶのには審査員の間で激論があり、出っ張ったり引っ込んだりしながらようやく決まった」ことを竹山氏は明かす。続いてプレゼンは番号順に行われることが発表され、ベスト8の出場者は喜びから一転、緊張の面持ちを浮かべる。

プレゼンの持ち時間は1人につき3分。続けて、3分間の質疑応答が行われるという形式である。模型と前方スクリーンに映し出されるパワーポイントのシートを用いて、次々と8名の発表が進んでいった。時に模型をのぞき込みながら、意図や課題条件について質問する場面もあり、濃密な時間はあっという間に過ぎていく。

プレゼンの持ち時間は1人につき3分。続けて、3分間の質疑応答が行われるという形式である。模型と前方スクリーンに映し出されるパワーポイントのシートを用いて、次々と8名の発表が進んでいった。時に模型をのぞき込みながら、意図や課題条件について質問する場面もあり、濃密な時間はあっという間に過ぎていく。

休憩を挟み、審査講評がいよいよスタート。ベスト8の発表者は壇上に並んで座り、審査員は順番に、各発表者に対する意見とともに、全体を通しての感想を述べていった。

李氏は「課題で与えられたプログラムを超えてオリジナリティを出せているか、また表現の豊かさを見た」。

藤本氏は「作る案で自分の中でやりたいことを伝えることがまず大事だが、作ってできあがった案に対して、自分がやりたいことを発見することもある」と述べる。これは、一度完成した作品からさらに質を高め発展させる視点として、すべての学生に当てはまることだろう。

中村氏は「全体的に丁寧で明快に解説されたが、差もみられた。いかに口頭でのプレゼンが大切なのかを知ることができたと思う」と言及。限られた時間内で発表するために入念な準備をすることの大切さを強調した。

大西氏は自身が学生に近い立場にいることを踏まえ、「情熱と自由な発想を応援したい」とコメント。

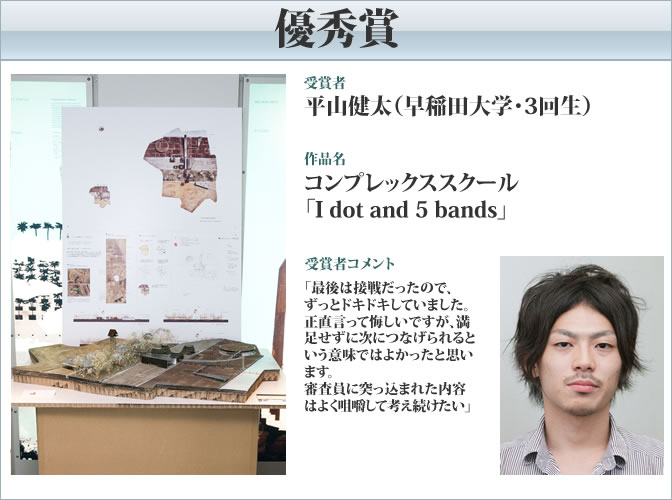

審査委員長である竹山氏は、早稲田大学の2人の作品が群を抜いて空間の構成力が優れていたことを指摘し、「3回生までは濃密に空間を考えて想像するトレーニングが必要」と意見を述べた。そのうえで、「内部空間をどれほど豊かに想像しているか」を重視する、と発言した。

審査員のコメントが一巡したところで、竹山氏は審査員1人につき4案を選んで投票することを提案。それを受け、ホワイトボードには各自の票が記されていった。票はある程度は集中したものの、全体にばらけてしまう。

審査員のコメントが一巡したところで、竹山氏は審査員1人につき4案を選んで投票することを提案。それを受け、ホワイトボードには各自の票が記されていった。票はある程度は集中したものの、全体にばらけてしまう。

ここで、コメンテーターとして招かれていた「建築系ラジオ」の五十嵐太郎氏と松田達氏にコメントを仰ぐことに。五十嵐氏は「授業内で与えられた課題は拘束具であり、装工具ともなる」とし、「課題を乗り越えて個性が出ている」2案を挙げた。松田氏は「都市に関する作品が多いなかで、空間と都市とをつなげているか」に注目し、やはり2案を挙げる。

しかし、最優秀賞の選出となると、決定打がない状況。そこで、竹山氏は拮抗した場合の解決策を公開審査前にあらかじめ決め、審査員の了承を得ていたことを明らかにする。それは、関西で行われる大会に対して、東京からゲストとして呼んだ審査員の意向が強く反映されるようにする、というもの。

しかし、最優秀賞の選出となると、決定打がない状況。そこで、竹山氏は拮抗した場合の解決策を公開審査前にあらかじめ決め、審査員の了承を得ていたことを明らかにする。それは、関西で行われる大会に対して、東京からゲストとして呼んだ審査員の意向が強く反映されるようにする、というもの。

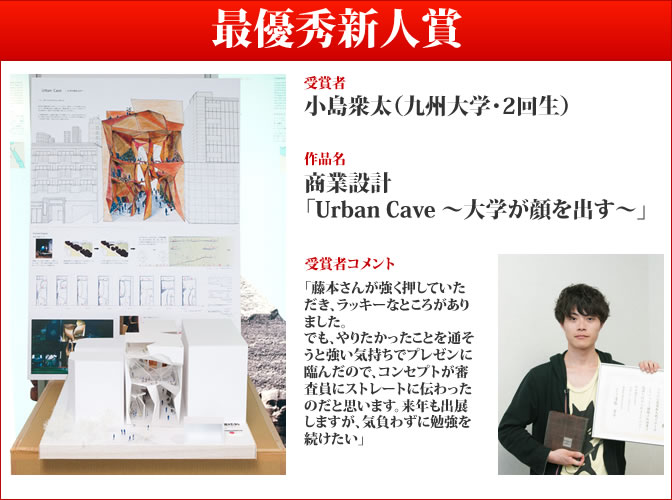

ここで、藤本氏と大西氏の2人の発言に一気に注目が集まる。小島案を押す藤本氏は「手探りの自問自答で、都市と融合する空間や機能を考えているのは健全。2回生で最優秀賞を贈るのはどうかとも思うが、プレッシャーを与えるのもいいだろう」とコメント。対して、平山案を推す大西氏は「30年、50年と長い時間にわたる風景をつくっている案だと思う。それは空間といえるのではないか」と表明する。

ここで、宮本氏が「小島案は審査前にはほとんど注目されてはいなかった。建築的にはまだまだだが、あくまで“新人賞”なので結構ではないか」と発言。これに竹山氏も共感、「平山案のほうが力量は上だが、これまでの議論の流れも汲んで小島案に新人賞を与えたい」とした。大幅に時間を超過し白熱した公開審査はこれにて、小島案が最優秀新人賞と決まり収束した。

続いて優秀賞(ベスト4)にはメダルが授与され、最優秀賞としては特製のスチールパネルによる盾、さらに副賞として特別協賛企業である当学院の学院長 岸隆司より模型用のヒートカッターとスタイロフォーム(発泡材)のセットが贈られた。竹山氏は審査の結びとして「大番狂わせだったが、素晴らしい結果となった。来年からもますます盛り上がりを期待し、総評に代える」とコメントした。

今年は続けて特別に、梅田スカイビルを設計した原広司氏による講演が行われ、学生と共に作り上げる南米でのプロジェクトを中心に紹介された。

今年は続けて特別に、梅田スカイビルを設計した原広司氏による講演が行われ、学生と共に作り上げる南米でのプロジェクトを中心に紹介された。

最後に、大会の実行委員長による挨拶と、「さまざまな方々の協力と参加があり、密度の高い会となった。来年もこの場で第3回を行いたい」という遠藤氏による閉会の言葉で、充実した1日は幕を閉じた。

「建築新人戦2010」概要

| 名称 |

「建築新人戦2010」 |

|---|---|

| 展覧会 | 10月1日(金)〜3日(日) |

| 公開審査会(決勝戦)・表彰式 | 10月2日(土) |

| 会場 | 大阪府大阪市北区大淀中一丁目1番88号梅田スカイビル |

| サブタイトル | 「ここから始まる」 |

| 審査委員 |

【委員長】 |

| 司会者 | キドサキナギサ(京都工芸繊維大学) |

| 予選審査員 | 遠藤秀平(神戸大学) |

| 賞(賞状・記念品) | 最優秀賞 1点 |

| 受賞者 | 【最優秀新人賞】 【ベスト8入賞】 |

| 主催 | 建築新人戦実行委員会、梅田スカイビル |

| 協賛 | 株式会社総合資格/総合資格学院、積水ハウス株式会社、関西電力株式会社 |

| Webサイト |

取材・文: 加藤純

PHOTO: 大倉英揮