即日採点サービスは終了しました。

たくさんのご利用ありがとうございました。

試験分析

令和7年度 1級建築士 学科試験 解答・解説会 ダイジェスト映像

全体総評

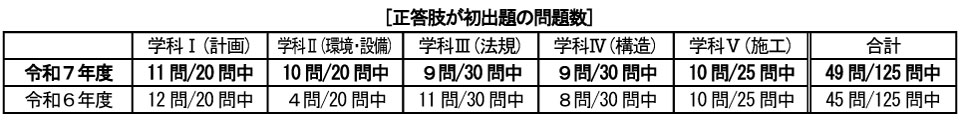

令和7年度 1級建築士学科試験については、難度が低かった令和6年度に比べ、全体的に難度が高くなりました。 ただし、学科Ⅲ、Ⅴについては例年並みの難易度だったと考えられます。 令和7年度は、例年と異なり、省エネ法改正関連の4月1日施行となった法改正も試験適用範囲となり、該当する問題に対しては、法改正に基づいた学習をしておく必要がありました。その他の初出題については、法改正や実務的な内容の他、近年の社会情勢からの新しい用語や、地球温暖化対策に基づいた「既存建築物の活用や資源循環」「木質系材料」「エンボディドカーボン」「一次エネルギー消費量等級の基準」「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」といった内容が出題されました。また、災害対策に関する内容もみられました。さらに、その他にも新しい形式の出題もみられました。今後の試験については、これら新傾向問題についてポイントをおさえた学習と過去出題されている内容を正しく判断する学習が重要になります。

学科Ⅰ(計画)

出題傾向

各分野の出題数に大きな変化なし

建築計画11 問(うち、数値の問題2問)、都市計画2問(うち、事例1問)、建築史・作品4問、設計・監理業務等1問、 マネジメント用語1問、建築積算1問。

特徴的な問題

社会課題に対応した出題

気候変動や大規模災害、少子高齢化などの社会課題への対策に関する内容が多く出題されました。 No.1-4「フェーズフリーデザイン」、No.14-1「全館避難安全検証法」、No.15-2「排煙設備と待避スペース」、 No.15-4「マンホールトイレ」、No.19-2「仮設における災害防止」は、いずも災害対策に関する内容でした。 また、No.1-1「循環経済(サーキュラーエコノミー)」、No.5「既存建築物の活用や資源循環」など持続可能な社会を目指した取り組みも出題されました。 No.9「高齢者、障害者等に配慮した計画」、No.12「住まいの計画」、No.14-2「客席空間の内装色」、 No.14-3「車椅子使用者用駐車スペースの路面色」は、SDGsの理念である「誰一人取り残さない」という観点を重要視していると考えられます。

今年も木材に関する出題

No.6「木材」に関しては、令和3年度から毎年出題が続いています。No.19-3「木躯体(軸組構法)」は、積算上の考え方を示し た内容でした。 木材活用に関する知識は、脱炭素社会の実現に向けて、今後も出題が続くと予想されます。

他科目に関連した出題

No.4-1「特定天井」、No.4-3「タイルの分類」は、学科Ⅴ(施工)に関連した内容でした。No.6-3「ヤマトシロアリ」、 No.6-4「木材の腐朽」は、学科Ⅳ(構造)に関連した内容でした。No.7-1「天空率」、No.14-1「全館避難安全検証法」は、学科Ⅲ(法規)の知識をベースとして考える実務的な内容でした。

No.1-1 循環経済(サーキュラーエコノミー)、No.1-2 ウォーカブルシティ、No.1-4 フェーズフリーデザイン、No.2-3 東大寺二月堂、 No.4-2 軽量鉄骨下地の遮音壁、No.5-1 「令和5年住宅・土地統計調査(総務省) 」、No.5-4 「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」、 No.6-1 ポリウレタン樹脂塗料、No.6-2 オイルステイン、No.8-1 階段の段裏、No.10-3 「アテネ憲章」、No.12-1「住生活基本計画(全国計画)」、 No.12-2 「子育て支援型共同住宅推進事業」、No.13-1 ゆいま~る多摩平の森、No.13-2 堀川団地出水団地第1棟・第2棟、 No.13-3 釜石市天神復興住宅、No.16-2 下部内視鏡検査の患者待合エリア、No.17-1 岩見沢複合駅舎、No.17-3 京都駅ビル、 No.17-4 延岡市駅前複合施設エンクロス、No.19-1 直接仮設、No.19-2 仮設における災害防止、No.19-3木躯体(軸組構法)、 No.19-4 「さきの部分」「あとの部分」、No.20-1 PPP(Public Private Partnership)、No.20-2 詳細設計付工事発注方式、No.20-4 オープンブック方式

学習対策

社会課題を意識した学習が重要

学科Ⅰ計画は、新たな用語の出題が多く得点しづらい科目です。しかし、それらの用語の多くは、現代社会における課題への施策や意識すべき概念に関するものです。また、他科目で身につけた知識を実際の建築計画に活用する力が試されるような傾向があります。受験勉強においては、こうした点を意識して取り組むことが重要です。

学科Ⅱ(環境・設備)

出題傾向

各分野の出題数は昨年度と同様

環境工学10 問、建築設備10 問

計算問題は環境工学で2問出題

No.6に「各方位の直達日射量の値」の組合わせ問題、No.9に「室内の平均音圧レベルの大小関係」を比較する問題が出題されました。

空気調和設備では昨年に引き続き図を用いた問題が出題された

No.11 に「デシカント空調機」について図を用いた新しい形式の問題が出題されました。デシカントローターの再生(潜熱除去)には、加熱が必要である点がポイントでした。

省エネルギーに関する初出題ワードの問題が出題された

No.20 では「エンボディドカーボン」や「一次エネルギー消費量等級の基準」など、近年の法改正やカーボンニュートラルに関連した初出題の問題が見られました。

No.1-1 音響インテンシティレベル、No.8-4 カラーユニバーサルデザイン、No.9 室内の平均音圧レベルの大小関係、 No.15-4 排水管の掃除口の大きさ、No.16-2 外部雷保護システムの保護レベル、No.16-3 航空障害灯設備、No.16-4 ホットスポット、バイパスダイオード、 No.17-1 避難口誘導灯の区分(A級、B級、C級)、No.18-2 負触媒効果、No.18-4 消防用水の必要貯水量、 No.20-1 エンボディドカーボン、ホールライフカーボン、No.20-3 「一次エネルギー消費量等級」の「等級4」

学習対策

環境工学に初出題の用語が見られた

環境工学では、「音響インテンシティレベル」や「カラーユニバーサルデザイン」など、初出題の用語がいくつかみられました。また、「CIE標準曇天空下における鉛直面照度」や「XYZ表色系における色度と色差」など、過去に出題されているキーワードであっても、切り口や正誤を変えている問題も見られ、過去問を丸暗記する学習では対応できない問題が多くありました。また、問題文の表す現象を理解するための読解力も求められました。

建築設備は設備の仕組みなど実務的な知識が問われた

デシカント空調機の模式図を使った実務的な出題もあり、幅広い知識が求められています。正答肢については、初出題が見られたものの、基本的な原理・原則を理解していれば解ける問題が多くありました。

学科Ⅲ(法規)

出題傾向

各分野の出題数

建築基準法20 問、関係法令10 問。

令和6年度に引き続き、建築基準法がNo.20まで20問、No.21以降で関係法令が10問の出題となりました。No.3、No.4は令和6年に「制度規定(確認申請・建築手続)」及び「制度規定(用途の変更)」として出題されましたが、令和7年度は、「制度規定(確認申請)」及び「制度規定(建築手続)」の内容で出題されました。計算問題は、「建蔽率」「高さ制限」の2問でした。関係法令では、「建築士法」は例年の3問から2問となり、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」は令和6年度に引き続き単独問題として1問出題されました。

直近の法改正に関する出題

No.3-3「制度規定(確認申請)」は令和7年4月1日施行改正の対応問題であり、改正条文から新規出題されました。No.8-1、3「既存不適格建築物」から法改正後初の出題となり、No.8-3は「火熱遮断壁等」による区画により別の建築物とみなすことができる内容の設問が出題されました。No.26「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」では、令和7年4月1日施行改正対応問題で、No.26-1及びNo.26-2の改正条文から新規出題されました。

「出題のしかた」に特徴がある問題

No.5「一般構造」は、誤った組合せを選択する問題として出題されました。No.8「既存不適格建築物」は、1問単独で出題されました。No.5「階段の構造」、No.7-2「防火戸の構造」、No.9-3「内装制限」は告示まで辿って判断をする問題でした。No.27、No.28「建築基準法その他の建築関係法令」は、条件設定のある建築物の新築に関し て、各種関連する法令規定の適否を判断しなければならない問題が出題されました。No.29「その他の関係法令」は、各種関係法令の所管行政庁の認定を受けることにより、適用除外される規定について出題されました。

No.8-3 火熱遮断壁等、No.9-3 壁付暖炉可燃物燃焼部分、特定不燃材料、No.26-3 請負型規格共同住宅等、特定共同住宅等建設工事業者、No.30-4 流通業務市街地の整備に関する法律

学習対策

基礎力を身につける

条文に出てくる「用語の意味」や「条文の目的」を理解することが法規の学習の基礎となります。法令集を引きながら、この基礎力を身に付けましょう。条文の目的・内容をきちんと理解しておくことで、設問の正誤に正しく辿り着くことができます。

判断力を強化する

条文の規定をそのまま照らし合わせるだけでなく、具体的な手続きや建築物に適合するかしないか、実務としての判断力を問う出題が増えています。近年の出題傾向を踏まえた学習対策は今後も必要となります。

文章を読み解く力を養う

過去問又は過去問に近い問題は、言い回しや数値を変えるなど、出題に工夫が見られます。文章を読み解く力を養うことも基本的、かつ、重要な対策となります。

学科Ⅳ(構造)

出題傾向

各分野における出題数は、ほぼ例年通り

構造力学6問、各種構造21 問、建築材料3問が出題されました。

構造力学

構造力学の6問は、いずれも過去出題された内容に類似した問題または発展形の問題でした。発展形の問題としては、それぞれ、No.1「断面の性質」が組合せ応力度となる垂直応力度分布から鉛直荷重の作用位置を求める問題、No.3「崩壊荷重」が基礎梁も含む架構の問題、No.4は融合問題で、柱と梁が剛接合された2階と筋かいを有する1階からなる架構についての部材応力に関する誤りの記述を答える問題でした。過去問とはいっても、No.2「部材の変形」は、部材の変形を組合せて解答する問題で、平成14年以来の出題でした。近年出題がなくとも過去問は取りこぼさないように学習しておくことが重要です。

各種構造

例年、出題されている木質構造、鉄筋コンクリート構造、鉄骨構造、基礎構造といった構造種別の他に、No.22「プレストレストコンクリート構造」、No.23-1「壁式鉄筋コンクリート構造と壁式プレキャスト鉄筋コンクリート構造」、No.23-2「合成梁」、No.23-3「鉄骨鉄筋コンクリート構造と鉄筋コンクリート構造の合成」、No.23-4「コンクリート充填鋼管造」、No.24「制振構造及び免震構造」からも出題され、出題範囲は多岐に渡りました。また、No.9「木造軸組工法による地上2階建ての建築物」では、選択肢2「軸組の壁倍率」、選択肢4「許容応力度計算の要否」が令和7年4月1日施行改正に該当する問題でした。

建築材料

No.29-3「鋼板の厚さのマイナス許容差」は、JIS規格の内容を問う初出題の内容でした。

No.14-3 保有水平耐力を発揮したときの変形、No.14-3 大地震時の最大応答変形、No.16-3 支圧接合状態、No.20-1 弾性支承梁理論、 No.21-2 斜面近傍の杭、No.22-2 パーシャルプレストレッシング、No.22-3 常時荷重の保持、No.22-3 バックアップシステム、 No.24-1 せん断パネルのせん断変形角、No.24-3 直動型転がり支承、No.24-4 積層ゴムアイソレータの長期荷重時の圧縮応力度、 No.27-4 機械等級区分構造用製材、No.27-4 人工乾燥処理を施した材、No.29-3 鋼板の厚さのマイナス許容差、 No.30-1補強コンクリートブロック造の塀の地下部分の水平震度、No.30-2 円形鋼管のコンファインド効果、No.30-3 プレキャスト鉄筋コンクリート造の最小かぶり厚さ

学習対策

構造力学:構造力学の基本的な計算手順と公式を確実に習得する

構造力学では、近年出題されていないものも含め、過去問に対して十分な準備を行っておき、計算の手順や覚えるべき公式を押さえることが重要です。さらに、発展形の問題に対しても正解に結びつけられる応用力を身に着ける必要があります。

文章問題:過去に出題された内容で確実に得点するために理由やイメージをつけて学習する

各種構造及び建築材料でも、近年出題されていないものも含め、過去出題内容を取りこぼしすることなく、確実に得点す る必要があります。そのような過去出題内容に対して、ひとつひとつ、理由やイメージをつけて理解することが、日頃の学習において必要になります。その他にも出題範囲が多岐に及ぶため、幅広い構造設計の知識や構造種別の内容を学習しておく必要があります。

学科Ⅴ(施工)

出題傾向

各分野の出題は例年通り

施工計画他・工事管理で4問、各部工事で20問、「工事請負契約約款」と「建築設計・監理等業務委託契約」の融合問題で1問出題されました。

正答肢のうち10問が初出題

正答肢のうち10問が初出題でした。正しい選択肢を確実に判断し、消去法で解けるかがポイントでした。なお、過去10年以上出題の無い、古い過去問も散見されました。

実務的な内容が問われた

初出題のなかには、実務的な内容を問う出題も見られました。No.3-3セルフレベリング材塗りの養生期間、No.7-1アースドリル工法における掘削孔の検測、No.21-1雨水用排水ますの泥だめの深さ、No.24-3バスダクトの説明が出題されました。それらのほとんどが、施工の実務に関する内容で、1級建築施工管理技術検定でも過去に出題されました。

No.3-3 セルフレベリング材塗りの養生期間、No.4-4 対象建設工事の届出、No.5-2 砂層の液状化の調査、No.7-1 掘削孔の先端深度の検測、 No.11 受入れ検査の判定、No.12-4 プレキャスト部材の仮置き、No.13-4 板厚が異なる場合の突合せ継手、No.21-1 泥だめの深さ、 No.23-3 樹脂注入工法、No.24-3 バスダクト

学習対策

施工の原則(手順と役割)を理解

学科Ⅴ(施工)は、まず施工の流れを理解することが重要です。さらに、各施工段階における施工上のポイントの理解も必要となります。細部の学習をする前に、工事の流れを大きく捉えて各段階のポイントを押さえるようにしましょう。

専門用語の理解

学科Ⅴ(施工)では、専門用語が多くあり、その用語を知らないと解答できない問題も出題されます。また、多様な範囲からの出題が増えているので、周辺関連も意識した学習をおこないましょう。

プレゼント・ガイダンス

令和7年度 1級建築士 解答・解説会

令和7年度 1級建築士学科試験でポイントとなった問題を、当学院の講師がわかりやすく解説するガイダンスです。どなたでもお気軽にご参加、ご視聴いただけます。

※参加方法:来校 or Web

対策講座

【8月生募集中】令和7年度受験 1級建築士 設計製図コース

本コースは、学科試験後からのスタートで確実な製図試験突破をめざすコースです。

各図面の作図プロセスを丁寧に指導した上で、当年度課題に集中的に取り組み効率的に合格図面を完成させる力を養成します。

【令和8年度受験】1級建築士ストレート合格必勝コース

1年間の学習で、学科試験と設計製図試験の“最短”合格をめざす当学院のベーシックコースです。

学科試験対策では、いつでも質問できるインタ・ライブ講義を採用し、難関の建築士試験においても、わかりやすい講義を実施。 製図試験対策では、完成図面の添削だけでなく、プロセスまで丁寧な指導を行うため、初学者の方であっても合格図面を描きあげる実力が確実に身につきます。