\ただ今、採点結果配信中!/

登録後、得点がすぐ届きます!

解答入力フォーム

実績No.1の採点サービスは こんなに充実しています!

お申し込みの流れ

-

1

- 本ページの「解答入力フォーム」に解答と必要事項を入力・送信

-

2

- 登録したメールアドレスに採点結果がすぐ届く

※みんなの解答状況は採点結果メール記載のURLから閲覧可能です。

- 登録したメールアドレスに採点結果がすぐ届く

\ただ今、採点結果配信中!/

登録後、得点がすぐ届きます!

解答入力フォーム

採点サービス利用者限定特典

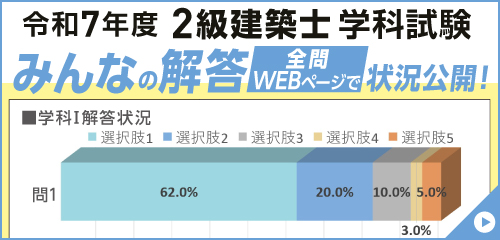

特典:【公開中】みんなの解答状況

みんなの解答状況を採点サービス利用者だけに限定公開!

あなたの解答は、「みんなと一緒?」「少数派?」ぜひ、ご活用ください!

みんなの解答状況 閲覧方法

2.採点結果メール記載のID・パスワードを入力し、ログイン後閲覧可能です。

ご注意ください

- メール未着の場合は、「迷惑メール」に振り分けられている可能性がございます。必ず迷惑メールフォルダをご確認ください。

- 即日採点サービスは当学院が独自に実施するものです。試験実施機関とは一切関係ありません。

- スマートフォン・ケータイから即日採点サービスを利用される場合は、「@shikaku.co.jp」ドメインのメールが届くように設定してください。また、迷惑メール対策等で、「PCから送信されるメール」「URL付メール」「広告メール」「大量発信メール」「なりすましメール」の受信拒否設定をされている場合は、設定を解除してください。

- スマートフォンでは、一部のブラウザで入力に不具合が生じる場合がございます。その際にはブラウザを変えてご利用ください。

- 採点結果メールのお届けは、本サービスのご利用状況及び、通信環境によって、時間が掛かる場合がございます。予めご理解の上、ご利用ください。

\ただ今、採点結果配信中!/

登録後、得点がすぐ届きます!

解答入力フォーム

試験分析

全体総評

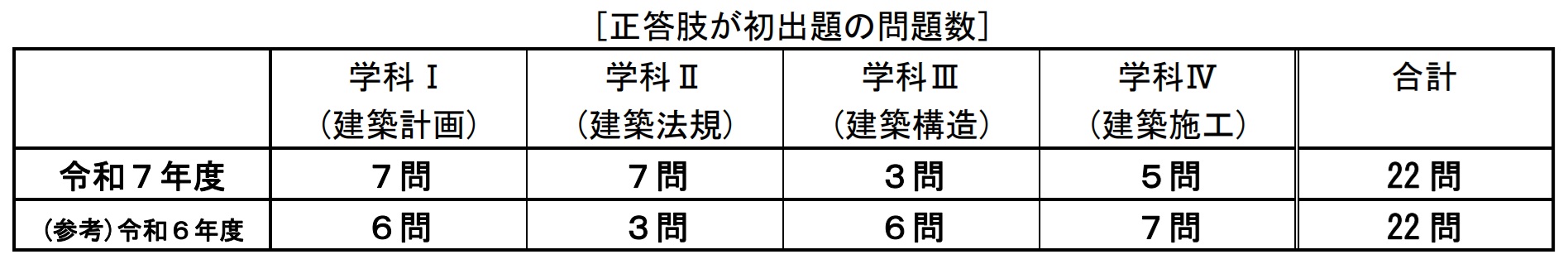

令和7年度の試験は、正答肢が初出題の問題は100問中22問となり、令和6年度と同程度でした。科目別では、

学科Ⅲ(建築構造)は、例年並みの難度でしたが、学科Ⅰ(建築計画)、学科Ⅱ(建築法規)、学科Ⅳ(建築施工)は、例年に比べ、難度はやや低かったと考えられます。

令和7年度は、例年と異なり、省エネ法改正関連の4月1日施行となった法改正も試験適用範囲となり、該当する問題に対しては、法改正に基づいた学習をしておく必要がありました。また、各科目で、

新しい用語や事項も出題されており、そのような新規の問題に冷静に対応することに加え、過去問とその周辺知識を正しく理解して習得し、

正答肢以外の新規の選択肢などに惑わされず、問題に対して正しく判断し、正確に計算することで、十分に合格圏内へと入ることができる出題内容だったと考えられます。

正しい学習を積み重ねられたかが試された試験でした。

学科Ⅰ(建築計画)

各分野の出題数は、例年同様、建築史の問題が2問、計画原論が8問、計画各論が8問、建築設備が7問でした。

建築史(No.1~2)

「日本建築史」と「西洋建築史」の問題が1問ずつ出題されました。No.1の「旧閑谷学校講堂(岡山県)」「宇佐神宮本殿(大分県)」は初出題であり、正答肢3 の桂離宮と同仁斎はそれぞれ出題実績があるものが組み合わされ、誤りの肢として出題されました。

計画原論(No.3~10)

No.10では、近年多く出題されている「地球環境」に代わり、少し前に多く出題されていた「屋外気候」が出題されました。 全体として頻出の過去問からの出題が比較的多かった一方で、No.5の正答肢2の熱伝導の問題で「電磁波」 に関する記述が含まれるものは初出題でした。

計画各論(No.11~18)

近年出題頻度が高くなっている「医療・福祉施設」は出題されませんでした。No.12正答肢1の都市居住型の誘導居住面積水準について、 これまで4人世帯が出題されていましたが、2人世帯の出題は初めてでした。No.13の正答肢4のエレベーターとエスカレーターの輸送能力も初出題でした。 また、No.18の正答肢3の「カーテンウォール」は、これまで正しい選択肢として出題されていましたが、令和7年度初めて誤りの選択肢で出題されました。

建築設備(No.19~25)

出題項目は、例年通りでした。No.19の正答肢3の「成績係数」は、これまでとは出題のされ方が異なる問題でした。 また、No.22の正答肢4について雨水排水ますの「泥だめ」について寸法が問われました。前述の内容について学科Ⅳ(建築施工) では出題されたことがあるものの、学科Ⅰ(建築計画)で出題されたのは初めてでした。No.23の正答肢5の 配管内の電線の接続、No.24の正答肢5の広範囲型2号消火栓も初出題でした。建築設備は、比較的、初出題の問題が多く、難しく感じた受験生が多かったと考えられます。

学科Ⅰ(建築計画)出題内容全般について

全体的に正答肢は過去問の知識で対応できる問題が多く出題されましたが、その他の選択肢に初出題の用語や言い回しを換えた内容が出題され、戸惑った受験生もいたと考えられます。

学科Ⅱ(建築法規)

令和6年度と同様、建築基準法が20問、関係法令が5問出題されました。

建築基準法

建築基準法の計算問題としては、No.5(天井の高さの算定)、No.16(容積率(地階を有する飲食店併用住宅))、No.18(高さ制限)が出題されました。また、No.15(建蔽率)は、角地緩和を検討する必要のある、表の組み合わせ形式の出題でした。

建築基準法の文章問題は16問出題されており、正しいものを選ぶ問題は出題されませんでした。No.9(防火区画)、No.10(避難施設等)の正答肢は、初出題の内容であり、難しく感じた受験生もいたと考えられます。

関係法令

関係法令については、「建築士法」から例年通り2問出題されました。関係法令の融合問題が1問、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」から1問、「建築物のエネルギーの消費性能の向上等に関する法律」から1問出題されました。 No.23の関係法令の融合問題は、正しいものを選ぶ問題として出題されました。

4月1日施行の法改正内容からの出題

No.3(確認申請)、No.6(構造計算による安全性確認)、No.21(二級建築士の設計範囲)、No.25(建築物省エネ基準への適合義務)は、4月1日施行の法改正内容からの出題でした。 4問とも、法改正内容の項目からの単独の出題でしたが、法改正に関わる問題への準備ができていれば、十分対応できたと考えられます。

学科Ⅱ(建築法規)出題内容全般について

全体的に過去問の知識で対応できる問題が多く出題されましたが、一部平成25年度以前からの再出題や言い回しを換えた内容や、一級建築士試験からの出題もあり、戸惑った受験生もいたと考えられます。

学科Ⅲ(建築構造)

出題構成は、例年通り構造力学6問、一般構造 13 問、建築材料6問が出題されました。

構造力学(No.1~6)

No.4(応力)について、これまで曲げモーメント図 を選択する出題はありましたが、今回はそれに加えて、せん断力の大きさが問われました。各点で切断して考えることで正解できる問題でしたが、 その考えに慣れていない受験生には、難しく感じられたと考えられます。その他の力学の問題は、過去問からの出題であり、難度は比較的低いものが多かったと考えられます。

一般構造(No.7~19)

No.13(壁式鉄筋コンクリート造)の壁梁のせいの一般部と その他の最小値と、No.19(耐震設計)の層間変形角の緩和の限度は初出題でした。 その他は過去問ではあるものの、問われ方が異なる問題として、No.8(荷重・外力)の平均風速の高さ方向の分布を表す係数Erと、 出題頻度が低いNo.12(木造(構造))の接合耐力と比重の関係については、判断に迷った受験生が多かったと考えらます。 また、No.10(木造(部位・部材))の側桁(正しくはささら桁)はこれまで正しい選択肢としてしか 出題されなかったので、先入観から正しく正誤の判断ができなかった方もいたと考えられます。

建築材料(No.20~25)

No.23(鉄骨造(材料))の「引張応力度-ひずみ度曲線」は、出題実績がある上降伏点の位置を正しく判断出来れば、正解できる問題でしたが、 これまでとは問われ方が異なるため、戸惑った受験生もいたと考えられます。建築材料は全ての正答肢が過去問でしたが、出題頻度が低いものが多いため、 難度はやや高かったと考えられます。

学科Ⅲ(建築構造)出題内容全般について

全体として、過去問の出題内容をしっかりと理解して、それを正解できることはもちろん、言い回しを換えた発展的内容に対応できる力が求められた試験内容であったと言えます。

学科Ⅳ(建築施工)

出題構成は例年同様、契約・計画・管理が5問、各部工事が18問、その他が2問出題されました。

過去に出題されている選択肢のほか、実務的で詳細な知識を要する出題がありました。高得点を取るためには、過去問の内容について、正誤が変えられても判断ができることは必須であり、

そのうえで、実務の知識や細かい数値を理解・記憶していることが必要でした。

契約・計画・管理(No.1~4、25)

No.1(ネットワーク工程表)が、計算問題として5年ぶりに出題されました。また、No.25(請負契約)は、令和元年以降引き続き、「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」に関して出題されました。

各部工事(No.5~22)

木造に関する出題は、No.6(木造住宅の基礎工事)のほかに、No.15・16(木工事)の例年通り3問が出題されました。また、令和6年度に引き続き、鉄筋工事2問、コンクリート工事1問の出題となりました。

その他(No.23、24)

No.24(積算・見積)は新営工事や現場環境改善費といった、過去に出題のない用語が出題され、専門的な知識が問われました。

プレゼント・ガイダンス

【無料進呈】令和7年度 2級建築士学科試験 解答・解説書

令和7年度 2級建築士学科試験を当学院が徹底分析し、作成した解答・解説書(PDF)。本年度試験の見直しに最適な教材です。

※7月下旬以降のご提供となります。

【無料進呈】令和7年度 2級建築士 設計製図試験対策 チャレンジ課題ダウンロードサービス

令和7年度 2級建築士製図課題「シェアハウス(木造)」を基に制作する、完全オリジナル課題を無料でご提供!高い合格実績を誇る当学院のノウハウが詰まったオリジナル課題(PDF)を期間限定で無料DLできます!

【無料招待】令和7年度 2級建築士学科試験 解答・解説会(来校・WEBで開催)

令和7年度 2級建築士学科試験でポイントとなった問題を、当学院の講師がわかりやすく解説するガイダンスです。どなたでもお気軽にご参加、ご視聴いただけます。

【無料招待】令和7年度 2級建築士 設計製図課題攻略ガイダンス(来校・WEBで開催)

令和7年度 2級建築士製図課題「シェアハウス(木造)」を当学院が分析し、課題攻略のポイントを詳しくお伝えするガイダンスです。 近年の出題傾向や本年度課題の特徴などを徹底分析し、「合格に直結」する本年度試験のポイントをお伝えします!

対策講座

【7/13・16開講】令和7年度受験 2級建築士 設計製図コース

本コースは、学科試験後からのスタートで確実な製図試験突破をめざすコースです。

各図面の作図プロセスを丁寧に指導した上で、当年度課題に集中的に取り組み効率的に合格図面を完成させる力を養成します。

【令和8年度受験】2級建築士ストレート合格必勝コース

1年間の学習で、学科試験と設計製図試験の“最短”合格をめざす当学院のベーシックコースです。

学科試験対策では、いつでも質問できるインタ・ライブ講義を採用し、難関の建築士試験においても、わかりやすい講義を実施。 製図試験対策では、完成図面の添削だけでなく、プロセスまで丁寧な指導を行うため、初学者の方であっても合格図面を描きあげる実力が確実に身につきます。