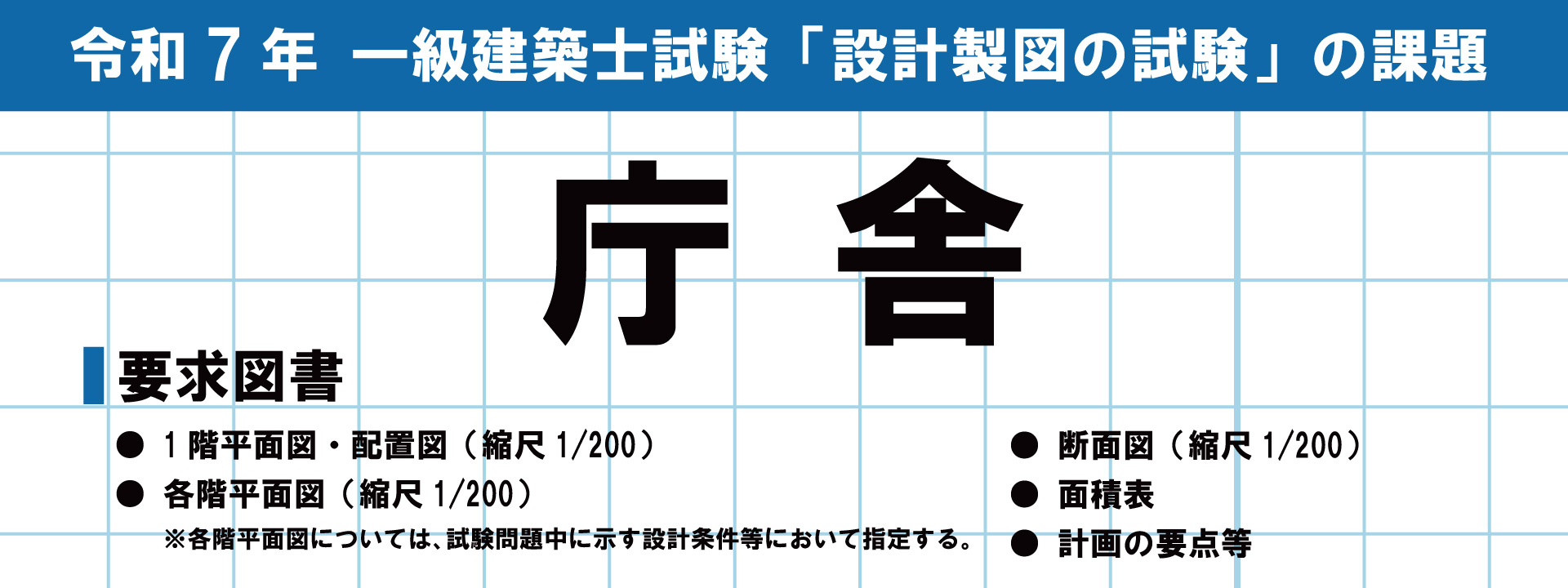

令和7年度 一級建築士 設計製図試験 課題

課題名

庁舎

要求図書

- 1階平面図・配置図(縮尺1/200)

- 各階平面図(縮尺1/200)

※各階平面図については、試験問題中に示す設計条件等において指定する。 - 断面図(縮尺1/200)

- 面積表

- 計画の要点等

建築物の計画に当たっての留意事項

- 敷地の周辺環境に配慮して計画する。

- バリアフリー、省エネルギー、二酸化炭素排出量削減、セキュリティ等に配慮して計画する。

- 各要求室を適切にゾーニングし、明快な動線計画とする。

- 大地震等の自然災害が発生した際に、建築物の機能が維持できる構造計画とする。

- 建築物全体が、構造耐力上、安全であるとともに、経済性に配慮して計画する。

- 構造種別に応じて架構形式及びスパン割りを適切に計画するとともに、適切な断面寸法の部材を計画する。

- 空気調和設備、給排水衛生設備、電気設備、昇降機設備等を適切に計画する。

注意事項

「試験問題」及び上記の「建築物の計画に当たっての留意事項」を十分に理解したうえで、「設計製図の試験」に臨むようにしてください。

なお、建築基準法等の関係法令や要求図書、主要な要求室等の計画等の設計与条件に対して解答内容が不適合又は不十分な場合には、「設計条件・要求図面等に対する重大な不適合」等と判断されます。

令和7年度 設計製図試験『庁舎』課題分析

当年度課題「庁舎」について

現在、1970~80年代に建設された「庁舎」の老朽化や耐震性不足が全国的に課題となっており、今後の建て替え・改修の需要が増加しています。

総務省の「公共施設等総合管理計画」に基づき、施設統廃合や複合化による効率化が求められています。

現在の庁舎には、「防災性」・「公共性」・「環境性能」・「多様性への対応」・「市民との関係性」などが求められており、

令和7年度の課題は、それらを踏まえた上で適切に計画できる力=「1級建築士としての総合的な設計力」を問う狙いがあると考えられます。

これらは、近年の社会的要請や制度改正の動きと一致しており、極めて実務的な観点からの出題と考えられます。

■ 現在の庁舎に求められるもの

1.防災拠点としての機能強化

庁舎は、災害時における自治体の中枢拠点となることから、BCP(事業継続計画)対応や防災機能の確保が重要視されています。

特に災害時に必要となる、庁舎の継続利用可能性(耐震・免震・非常用設備など)が求められています。

2.市民に開かれた施設への転換

従来の閉鎖的な庁舎から、「市民交流の場としての庁舎」へと機能転換が進んでおり、地域住民との接点を意識した空間設計が必要です。

例:市民窓口、交流ラウンジ、多目的ホール、カフェ併設、子育て支援コーナー等

3.サステナブル建築の推進

ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化や再生可能エネルギーの活用など、公共建築における環境性能の向上が必須です。

SDGs達成に向けた省エネルギー設計・長寿命化・地域資源活用が求められます。

4.多様なニーズに応えるユニバーサルな施設設計

バリアフリー法やダイバーシティ対応(LGBTQ、多文化共生)をふまえた設計力が問われます。

ユニバーサルデザインの視点から、誰もが利用しやすい庁舎とすることが重要です。

5.デジタル行政への対応

行政サービスのデジタル化・スマート化に伴い、ICTインフラ整備やオンライン窓口への対応空間の確保が求められます。

一方で、対面相談が必要な市民も想定し、ハイブリッドな対応設計が問われると考えられます。

出題のポイント

試験攻略に求められるのは総合的な設計力と柔軟な計画力!

「庁舎」という用途については平成2年の「地方公共団体の庁舎」から35年ぶりの出題となります。

これは単なる施設計画にとどまらず、公共性・防災性・環境性能・多様性への対応といった、建築士に必須の総合的な設計力が問われる非常に高度な課題であると言えます。

令和7年度も例年同様、ヒント(学習の手がかり)が少ない課題となっており、対応力がより一層求められます。

特に要求図面においては「各階平面図」が指定されているものの、階数や構成が明示されていないため、試験本番までにさまざまなパターンに対応できる柔軟な計画力を身につける必要があります。

建築関連法規に加え、バリアフリー法、BCP、行政施設などへの理解と対応は必須!

「庁舎」という用途から建築関連法規以外にも、バリアフリー法、官公庁施設の建設に関する基準等の理解と対応が不可欠です。

加えて、令和6年度から「留意事項」に追加された「大地震等の自然災害が発生した際に、建築物の機能が維持できる構造計画とする。」という要件からは、

防災拠点としての庁舎の役割を踏まえた、BCP(事業継続計画)に対応した施設計画が求められることが想定されます。

また、所要室のなかには、議場や議員控室、市長室、委員会室など、行政施設特有の室構成も想定されるため、

行政に従事していないとイメージしづらい空間構成や動線計画についても、あらかじめ十分に学習しておく必要があります。

上記への対応を踏まえ、近年の難度が高い試験問題について6.5時間という限られた時間で合格レベルの図面・要点を完成させるには事前の情報収集と本年度課題に的確に対応した練習課題で対策を講じる必要があります。

過去本試験に関連性のある出題例

- H2 地方公共団体の庁舎

【合格実績 日本一】1級建築士 設計製図コースが8/2・3・6にいよいよ開講!

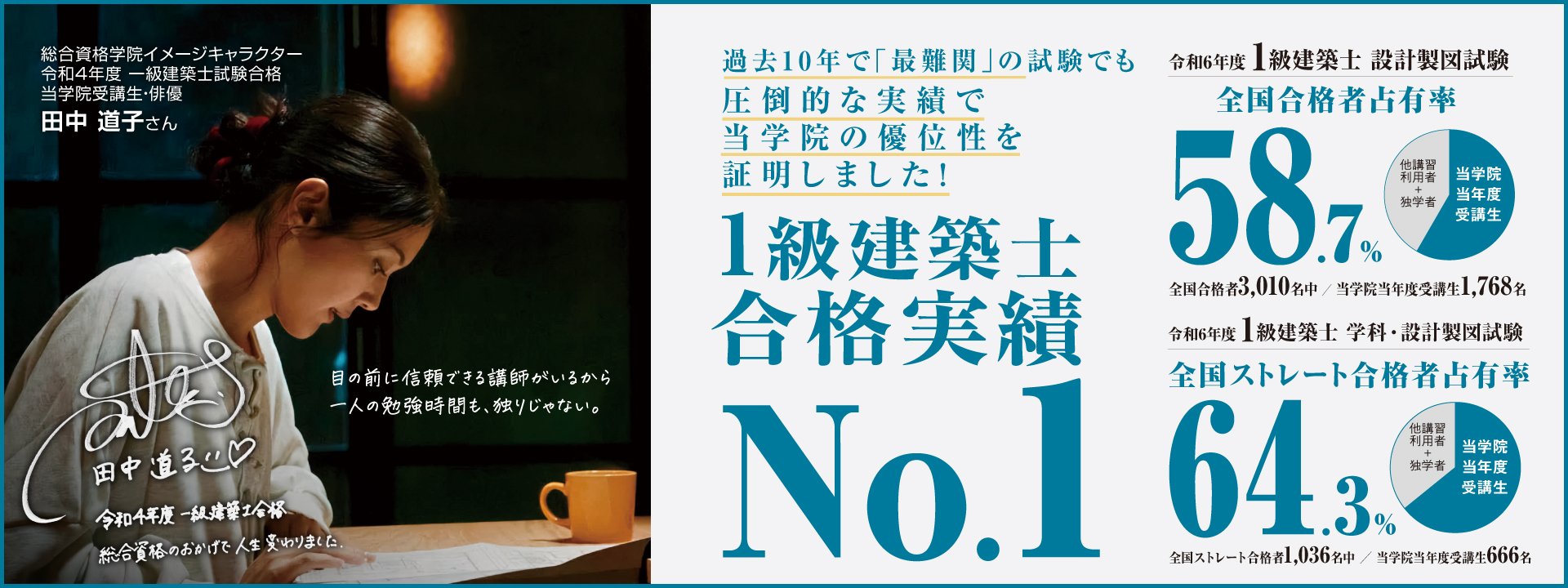

令和6年度も1級建築士 設計製図試験で「合格実績 日本一」を達成した当学院のスタンダード製図対策コースがいよいよ8/2・3・6に開講します。

本講座が、「学科試験後」からでも「確実に製図試験を突破」する力を身につけることができる講座であることは、合格実績により証明されています。

当年度製図課題名「庁舎」を踏まえて制作されたオリジナル製図課題に数多く取り組み、実戦力を養成すると同時に、様々な条件やパターンに対応する応用力も養成します。

また、時間内に合格図面を完成させるための「エスキス手順」、「作図手順」についても専用の教材を用いてしっかりと指導。

演習時には、講師が教室を巡回しながら、一人ひとりの手元を確認し「作図プロセス」の改善点のアドバイスを行うため、

完成図面を添削するだけの講座とは異なり、「どなたでも」確実に合格レベルの作図力を身につけることができます。

日本一の実績で証明された「圧倒的に高い品質」の講座で学習することが「合格への近道」です!

ぜひ、受講をご検討ください!

より詳しい講座内容はコチラ>>

令和8年度 一級建築士 設計製図試験対策

【受講生募集中】令和8年度 1級建築士設計製図完全合格対策コース

合格実績No.1スクールが製図試験の確実な突破に徹底的にこだわりぬいて設計したコースです!

学科試験免除の方を対象とし、3月から早期に製図試験対策を開始します。

課題発表前の実力養成講座(127.5時間:計15回)で、合格レベルの作図力、計画力、時間管理力を身につけ、課題発表後の本試験課題対策講座(99時間:計11回)で当年度課題用途に特化した学習を行い万全の体制を整えます。

令和8年度設計製図試験のより確実な合格をめざす方は、ぜひ受講をご検討ください!