受験生必携の一冊

2級建築士

合格ガイドブック

令和2年より建築士法が改正され、新しい建築士試験がスタートしました。

今回の見直しは、建築士試験の受験者数の減少、建築士の高齢化などから派生する技術者不足を踏まえ、建築士を継続的かつ安定的に確保するため、建築士試験の受験資格などを改め、受験機会の増加、早期化を図る内容となっています。

変更内容は具体的にはどのようなものなのでしょうか?

主な変更点を挙げると「建築士試験の受験資格の見直し」「建築士資格に係わる実務経験の対象実務の見直し」「学科試験免除の仕組みの見直し」が挙げられます。

特に、「建築士試験の受験資格の見直し」は大きなトピックです。

「受験資格の見直し」は具体的にはどういったことなのでしょうか??

今回の法改正では、従来、建築士試験を受験する際の要件となっていた実務の経験が、免許登録の際の要件に改められました。

これにより、指定科目を修めて大学・専門学校を卒業すれば1級建築士試験が、高等学校等において指定科目を修めて卒業すれば2建築士試験がすぐに(実務経験なしで)受験可能になりました。

従来までは指定科目を修めて大学を卒業となっていた部分が、高等学校等(※)を卒業すれば受験できるようになったということで、より若い方が受験できるようになりましたね。新入社員の方や大学生の方は特に注目ですね!

※高等学校、中等教育学校

そうですね。このチャンスを活かして受験が可能となる方は、ぜひ、チャレンジをしていただきたいと思います。

企業によっては、働く上で、2級建築士を必備資格としている企業も数多くあります。

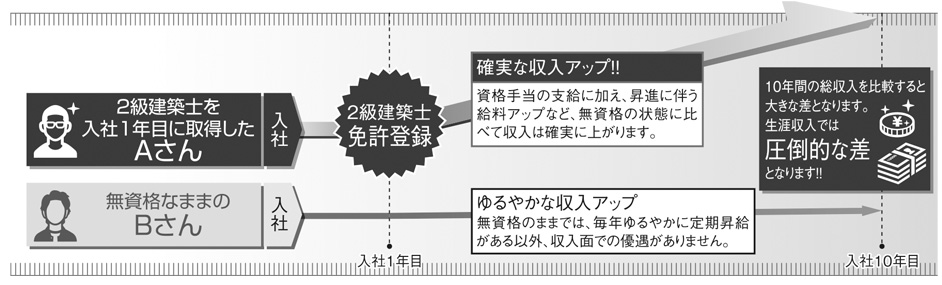

早期の資格は、社内外での信頼が高まること、建築に関するしっかりとした知識を基に実務ができることや、資格手当などの収入面、将来的なキャリアアップ、1級建築士へとステップアップすることを見据えてもメリットは大きいと言えます。

なお、受験の時期が遅くなると会社内での責任が増すなど、学習時間の確保が難しくなる可能性もあります。そのため比較的時間の融通が効く早期の受験がオススメです。

本ページでは2級建築士の試験情報から、資格情報、学習方法や総合資格学院の無料学習支援サービスまで建築士受験をお考えの方に役立つ情報をご提供しています。特に、初受験の方にも、わかりやすい内容となっています。

受験をお考えの方は、ぜひ、ご活用ください。

また、冒頭でご紹介した法改正について、より詳しい内容はコチラからご確認ください。

建築物は、天災や犯罪などから人命・財産を守る役目を果たしており、人々が安心・安全に生きていく上で必要不可欠なものであるといえます。 建築士は、人々の生活の場である建築物を快適に利用できるよう施主の要求を基に設計し、完成までの工程において図面通りに工事が行われているかを確認する等の役割を担っています。

建築物は、天災や犯罪などから人命・財産を守る役目を果たしており、人々が安心・安全に生きていく上で必要不可欠なものであるといえます。 建築士は、人々の生活の場である建築物を快適に利用できるよう施主の要求を基に設計し、完成までの工程において図面通りに工事が行われているかを確認する等の役割を担っています。

昭和25年に「建築物の設計・工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、建築物の向上に寄与させる」ことを目的として建築士法が制定されました。建築士法で定められている建築士ができる業務には次のようなものがあります。

<2級建築士>

<2級建築士>

2級建築士は扱える建物の規模や、用途、構造等に制限がありますが、戸建住宅程度の規模であれば、木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の設計をすることが可能です。

<1級建築士>

1級建築士は扱える建物の規模などに制限がありません。個人の住宅はもちろん、大規模なマンション、超高層ビルまで何でも扱えます。建物の用途、延べ面積、高さ、軒の高さ、階数について、制約を受けることなく、すべての建築物の設計・工事監理を行うことができます。

2級建築士は設計や工事監理のプロフェッショナルとして、また、深刻化する技術者不足問題などの社会的背景から、様々な業界でニーズが高い資格です。さらに、近年のリフォーム市場の拡大など、活躍の場が広がってきており、2級建築士取得は、就職・転職の場合も非常に有利です。

2級建築士の受験勉強で得られる知識は、入社試験だけでなく、実務にも役立つものばかり。早期から学習を始めることで、資格取得と同時に、仕事上のレベルアップをはかることが可能です。

2級建築士は設計・工事監理のプロフェッショナルとして、企業から高く評価されています。資格手当など給与面での優遇や、ワンランク上のポストに就くことも可能です。

なお、2級建築士試験に合格した場合、無資格のケースと比較すると、時間が経つほどに、社会人としてのキャリアに大きな差となって表れ、生涯年収になれば圧倒的な差となります。そのため、受験資格を取得後、すぐに受験するのがおすすめです。

2級建築士を取得すれば、顧客はもちろん、社内外を含めた周囲からの信頼度がアップします。建築の専門家としての評価が確実に高まります。

2級建築士を取得すれば、建築業界最高峰の1級建築士の受験資格が得られます。また1級建築施工管理技士や、宅建士、インテリアコーディネーターなど、他の関連資格を取得することで、活躍のフィールドはさらに広がります。

2級建築士は、大学や工業高校、専門学校等で指定科目を修めて卒業すれば、実務経験がなくとも受験が可能な資格です。早い時期に2級建築士の取得に成功すれば、資格手当など様々なメリットを享受できる上、1級建築士をめざす方にとっては最良の基礎学習にもなります。

建築士法の一部改正により以下の内容が見直されました。

2級建築士になるためには、都道府県知事が行う2級建築士試験に合格し、その都道府県知事の免許を受ける必要があります。

2級建築士になるためには、都道府県知事が行う2級建築士試験に合格し、その都道府県知事の免許を受ける必要があります。

2級建築士「学科の試験」に出題されるのは、「建築計画」「建築法規」「建築構造」「建築施工」の4科目。各科目25点満点、4科目合計100点満点の試験で、出題形式は5肢択一のマークシート方式です。試験時間は「建築計画」「建築法規」が合わせて3時間、「建築構造」「建築施工」が合わせて3時間、合計で6時間の試験となります。また、合格をするためには、合格基準点(全科目合計の合格ライン)と科目基準点(それぞれの科目の合格ライン)の双方をクリアする必要があります。

近年の基準点の推移一覧は、「もっと詳しくボタン」から!

| 学科Ⅰ | 学科Ⅱ | 学科Ⅲ | 学科Ⅳ | 合格基準点 | 合格率 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 令和7年度 | 13 | 13 | 13 | 14 | 60 | 40.9% |

| 令和6年度 | 13 | 13 | 13 | 13 | 60 | 39.1% |

| 令和5年度 | 13 | 13 | 13 | 13 | 60 | 35.0% |

| 令和4年度 | 13 | 14 | 14 | 13 | 60 | 42.8% |

| 令和3年度 | 14 | 13 | 13 | 13 | 60 | 41.9% |

| 令和2年度 | 13 | 13 | 13 | 13 | 60 | 41.4% |

| 令和元年度 | 13 | 13 | 13 | 13 | 60 | 42.0% |

| 平成30年度 | 13 | 13 | 13 | 13 | 60 | 37.7% |

| 平成29年度 | 13 | 13 | 13 | 13 | 60 | 36.6% |

| 平成28年度 | 13 | 13 | 13 | 13 | 60 | 42.3% |

| 平成27年度 | 13 | 13 | 13 | 12 | 59 | 30.1% |

令和6年度の試験は、正答肢が初出題の問題が100問中22問となり、令和5年度と同程度でした。科目別では、学科Ⅰ(建築計画)、学科Ⅲ(建築構造)、学科Ⅳ(建築施工)は、例年並みの難度でしたが、学科Ⅱ(建築法規)は初出題数が少なく、例年に比べ、難度は低かったと考えられます。

全体的には、各科目で、新しい用語や事項も出題されており、そういった問題に冷静に対応することと、過去問とその周辺知識を正しく理解、習得し、答え以外の新規の選択肢などに惑わされず、問題に対して正しく判断し、正確に計算することで、十分に合格圏内へと入ることができる出題内容だったと考えられます。正しい学習を積み重ねられたかが問われた試験でした。

近年の合格率の推移一覧は、「もっと詳しくボタン」から!

| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |

|---|---|---|---|

| 令和7年度 | 16,383人 | 6,698人 | 40.9% |

| 令和6年度 | 17,602人 | 6,883人 | 39.1% |

| 令和5年度 | 17,805人 | 6,227人 | 35.0% |

| 令和4年度 | 18,893人 | 8,088人 | 42.8% |

| 令和3年度 | 19,596人 | 8,219人 | 41.9% |

| 令和2年度 | 18,258人 | 7,565人 | 41.4% |

| 令和元年度 | 19,389人 | 8,143人 | 42.0% |

| 平成30年度 | 19,557人 | 7,366人 | 37.7% |

| 平成29年度 | 19,649人 | 7,197人 | 36.6% |

| 平成28年度 | 20,057 人 | 8,488人 | 42.3% |

| 平成27年 | 19,940人 | 5,996人 | 30.1% |

2級建築士「学科の試験」に出題されるのは、「建築計画」「建築法規」「建築構造」「建築施工」の4科目となります。

学科Ⅰ「計画」:

建築計画は、「計画原論」「計画各論」「建築設備」「建築史」の4つの分野から出題されます。「建築史」については毎年2問の出題が定番です。令和元年度は定番の問題が多く出題されましたが、近年話題性のある建築作品は出題の可能性が高く、過去に出題された作品だけでなく、幅広い知識が必要となっています。新聞やニュースなどで話題となっている建築物と設計者、その設計者の他の建築物にも知識の範囲を広げましょう。

「計画原論(環境工学)」については原理・原則を正しく理解する必要があります。問題解法にあたっては必要な図や公式などを自分で書いたうえで、正誤を判断する問題が目立っています。難化傾向にある応用問題に対応するためにはこのような学習・解法が必要です。

「計画各論」は用語と数値の理解が重要です。用語については他人に説明ができるぐらいの知識が必要になっています。また高齢者・障害者に対応した車いすの寸法やスロープなど、設計製図試験でも出題される内容も多く含まれているので、得意分野とすることが合格のために必要です。

「建築設備」は新規内容の出題比率が高くなりやすく、よく出題される項目であっても、正誤の判断が難しくなっています。最近では省エネ関連の最新技術なども出題されていますので、近年の技術動向を的確につかみ学習する必要があります。

学科Ⅱ( 建築法規):

建築法規は、「建築基準法」「その他関係法令(「建築士法」「バリアフリー法」「長期優良住宅普及促進法」「耐震改修促進法」「住宅品質確保法」など)」から出題されます。この科目の大きな特徴は、法令集を見ながら問題を解くことができること。まずは、法令集に慣れることが大切です。自分にとって使いやすい法令集を作成(インデックス、アンダーラインを活用)し、問題集の解説に書かれている条文は法令集で確認しながら学習しましょう。

学科Ⅲ( 建築構造)

建築構造は、「構造力学」「一般構造」「建築材料」の3つの分野から出題されます。特に、例年多くの受験生がこの科目を苦手としています。理由は「構造力学」という分野が、計算力がないと解答を導きだすことができないからです。

力、力の分解、力のつり合い、反力を理解できるまで徹底的に学習し、構造力学の問題を解答するための最低限必要な知識を初期段階で必ずマスターし、その上で問題演習に取り組んでください。

なお、構造力学以外の分野は、暗記中心の学習になるので、学習時間をしっかり確保すれば、得点は伸びていきます。焦らず取り組んでください。

学科Ⅳ( 建築施工):

建築施工は、「計画・管理」「各部工事」「その他(積算・見積など)」の分野から出題され、各分野をまんべんなく理解していないと試験に対応できません。

「計画・管理」の分野は比較的得点しやすい分野ですので、しっかりテキスト等の内容を理解することが大切です。

施工計画のネットワーク工程表や、各種材料の保管方法など、頻出の要点を中心に学習してください。「各部工事」は非常に重要です。特に「鉄筋工事」「型枠工事」「コンクリート工事」「鉄骨工事」「木工事」など、建物の構造となる分野がメインになり、これらの分野が一番難しく感じられます。テキスト等でこの分野を一通り熟読し、工事の流れのイメージをつかんだ上で用語・数値を覚えてください。「その他」の分野は、しっかりと学習すれば理解しやすい分野です。

令和7年12月2日(火)に、令和7年度 二級建築士 設計製図試験の合格発表がありました。

受験者数は10,006人、合格者数は4,645人となり、令和6年度と比較すると、受験者数は59人増加、合格者数は35人減少しました。

採点結果の区分について、「ランクⅠ(合格)」は46.4%となり、過去5年間で最も低い合格率となりました。それ以外のランクについては、「ランクⅡ」:3.5%(昨年:4.7%)、「ランクⅢ」:25.0%(昨年:37.1%)、「ランクⅣ」:25.1%(昨年:11.1%)となりました。

特に本年度は、ランクⅢ以下に大きな変化がありました。「ランクⅣ」について、25.1%となりましたが、「ランクⅣ」が25%台に達したのは、平成19年以来です。また、「ランクⅢ」と「ランクⅣ」の合計が50.1%と50%を超えたのは、過去20年で初めてであり、令和7年度試験の難度が例年と比べて極めて高かったことが伺えます。

ランクⅣの要因としては、主に図面が未完成又は失格に該当、ランクⅢ以下の要因としては、設計条件に対する重大な違反(具体的な条件違反等)が考えられ、シェアハウスとしての室配置・形状の不備、要求された法令等の不備、敷地に対する建物配置の不備等があげられます。条件違反が無く、課題要求に則った計画(プラン)ができ、時間内に図面を完成させることで合格が可能な試験であったと考えられます。

近年の合格率やランクの推移の一覧は、「もっと詳しくボタン」から!

| 試験年度 | 構造 | ランクI | ランクII | ランクIII | ランクIV |

|---|---|---|---|---|---|

| R07 | 木造 | 46.4% | 3.5% | 25.0% | 25.1% |

| R06 | RC造2階 | 47.0% | 4.7% | 37.1% | 11.1% |

| R05 | 木造 | 49.9% | 5.7% | 37.9% | 6.5% |

| R04 | 木造2階 | 52.5% | 7.7% | 30.7% | 9.1% |

| R03 | RC造3階 | 48.6% | 7.7% | 31.9% | 11.8% |

| R02 | 木造2階 | 53.1% | 6.9% | 32.6% | 7.4% |

| R01 | 木造2階 | 46.3% | 12.5% | 30.1% | 11.1% |

| H30 | RC造3階 | 54.9% | 14.5% | 24.2% | 6.4% |

| H29 | 木造2階 | 53.2% | 15.1% | 25.4% | 6.3% |

| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |

|---|---|---|---|

| 令和7年度 | 10,006人 | 4,645人 | 46.4% |

| 令和6年度 | 9,947人 | 4,680人 | 47.0% |

| 令和5年度 | 9,988人 | 4,985人 | 49.9% |

| 令和4年度 | 10,797人 | 5,670人 | 52.5% |

| 令和3年度 | 11,450人 | 5,559人 | 48.6% |

| 令和2年度 | 11,253人 | 5,979人 | 53.1% |

| 令和元年度 | 10,884人 | 5,037人 | 46.3% |

| 平成30年度 | 10,920人 | 5,997人 | 54.9% |

| 平成29年度 | 10,837人 | 5,763人 | 53.2% |

| 平成28年度 | 11,159人 | 5,920 人 | 53.1% |

| 平成27年 | 9,456人 | 5,103 人 | 54.0% |

| 課題名 | 構造 | |

|---|---|---|

| 令和7年度 | シェアハウス(木造) | 木造 |

| 令和6年度 | 観光客向けのゲストハウス(簡易宿所)(鉄筋コンクリート造) | RC造 |

| 令和5年度 | 専用住宅(木造) | 木造 |

| 令和4年度 | 保育所 | 木造 |

| 令和3年度 | 歯科診療所併用住宅 | RC造 |

| 令和2年度 | シェアハウスを併設した高齢者夫婦の住まい(木造2階建て) | 木造 |

| 令和元年度 | 夫婦で営む建築設計事務所を併設した住宅(木造2階建て) | 木造 |

| 平成30年度 | 地域住民が交流できるカフェを併設する二世帯住宅 | RC造 (ラーメン構造) |

| 平成29年度 | 家族のライフステージの変化に対応できる三世代住宅 | 木造 |

| 平成28年度 | 景勝地に建つ土間スペースのある週末住宅 | 木造 |

| 平成27年度 | 3階に住宅のある貸店舗(乳幼児用雑貨店) | RC造 (ラーメン構造) |

令和7年度2級建築士試験の日程は、「もっと詳しくボタン」から!

| 受験申込 受付期間 |

インターネット | 令和7年4月1日(火)午前10時〜4月14日(月)午後4時 ※新規の受験申込(※1)において「学歴のみ」、 「実務のみ」又は「学歴+実務」で受験する場合、 申込書類は簡易書留にて送付 提出期限:令和7年4月18日(金)(当日消印有効) |

|---|---|---|

| 試験日 | 学科 | 令和7年7月6日(日) |

| 設計製図 | 令和7年9月14日(日) | |

| 課題発表 | 設計製図 | 令和7年6月18日(水)頃 |

| 合格発表 | 学科 | 令和7年8月25日(月)(予定) |

| 設計製図 | 令和7年12月2日(火)(予定) | |

| 実施機関 |

|

|

インターネット

令和7年4月1日(火)午前10時〜4月14日(月)午後4時

※新規の受験申込(※1)において「学歴のみ」、「実務のみ」又は「学歴+実務」で受験する場合、申込書類は簡易書留にて送付

提出期限:令和7年4月18日(金)(当日消印有効)

学科

令和7年7月6日(日)

設計製図

令和7年9月14日(日)

設計製図

令和7年6月18日(水)頃

学科

令和7年8月25日(月)(予定)

設計製図

令和7年12月2日(火)(予定)

※1:次の(1)又は(2)の方も「新規の受験申込」に該当します。

(1)二級建築士試験を平成15年以前に受験申込をしたことはあるが、平成16年以降には受験申込していない方

(2)二級建築士試験を平成16年以降に受験申込をしたが個人情報の使用について承諾していない方

合格率や出題内容からもわかる通り、2建築士試験は難関試験であり、当学院の受講生データ分析によると、安全圏で確実に合格を勝ち取った受講生は700時間以上の学習時間を確保しています。試験突破のためには、十分な学習時間を確保することはもちろん、最新の出題傾向に即した対策を講じることが重要です。学習スタイルはスクールの利用と独学かで迷われる方も多いのではないでしょうか。

ここでは、当学院を例に、それぞれの特徴を見ていきましょう。

学習方法の比較一覧は、「もっと詳しくボタン」から!

| 学習時間 | 総合資格学院 |

|

|---|---|---|

| 独学や 他のスクール |

【独学】

|

|

| コスト | 総合資格学院 |

|

| 独学や 他のスクール |

【独学】

|

|

| 環境 | 総合資格学院 |

|

| 独学や 他のスクール |

【独学】

【一般的なスクール】

|

|

| 教材 | 総合資格学院 |

|

| 独学や 他のスクール |

【独学】

【一般的なスクール】

|

|

| 理解度/ 学習スピード |

総合資格学院 |

|

| 独学や 他のスクール |

【独学】

【一般的なスクール】

|

|

| 学習進捗管理 | 総合資格学院 |

|

| 独学や 他のスクール |

【独学】

|

総合資格学院

独学や

他のスクール

【独学】

総合資格学院

独学や

他のスクール

【独学】

総合資格学院

独学や

他のスクール

【独学】

【一般的なスクール】

総合資格学院

独学や

他のスクール

【独学】

【一般的なスクール】

総合資格学院

独学や

他のスクール

【独学】

【一般的なスクール】

総合資格学院

独学や

他のスクール

【独学】

当学院は、創業以来、「人と人が向き合う講義 - ライブ講義」にこだわり続けています。

コストや手間は映像講義以上にかかりますが、No.1の実績で優位性が証明されている以上、これからも当学院はライブ講義にこだわり続けていきます。

RECOMMEND

受験生必携の一冊

2級建築士

合格ガイドブック

学科試験分析に最適な解答解説書

2025-学科本試験 解答・解説書