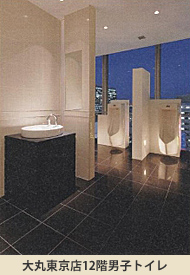

一面のガラスの向こうは、東京駅前の夜景。そのガラスに密着した形で、アート作品さながら、磨き上げられた床と間接照明に浮かび上がる男性用小便器。ホテルのラウンジのような落ち着いたインテリアに包まれ、夜景を眺めながら行う行為は、単に「排泄」と表現するだけでは惜しいリラクゼーションになるはずです。

一面のガラスの向こうは、東京駅前の夜景。そのガラスに密着した形で、アート作品さながら、磨き上げられた床と間接照明に浮かび上がる男性用小便器。ホテルのラウンジのような落ち着いたインテリアに包まれ、夜景を眺めながら行う行為は、単に「排泄」と表現するだけでは惜しいリラクゼーションになるはずです。

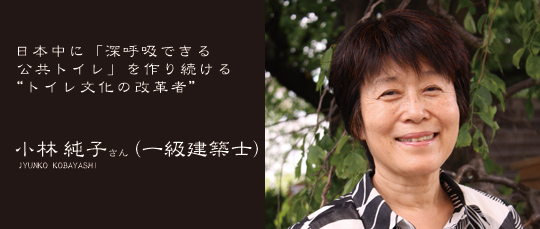

大丸百貨店東京店に最近、こんなおしゃれなトイレを設計したのが小林純子さん。「日本のトイレ文化の改革者」として、注目を浴びている一級建築士です。小林さんは08年、めざましい活躍で社会に貢献する女性に贈られる「エイボン女性年度賞」の大賞を受賞。自ら現場で利用者の声やデータを収集し、「深呼吸できるトイレ」の設計に尽力し続けた約20年の功績が、受賞につながりました。しかし小林さん自身は、社会的に高い評価を受けたことを、当初驚きをもって受け止めたと話します。

「トイレは地味で規模の小さな仕事。“社会の流れを変えてやろう”なんて大それた気持ちでやってはいません。でも、千差万別のニーズに的確に応えるために、そして完成後も快適さを持続するために、一つひとつ考えて実現していった仕事の積み重ねを評価してくださった方がいたのだと思うと、やっぱりうれしかったですね」

小林さんが公共トイレの設計を始めたのは1988年。瀬戸大橋の開通に合わせた観光誘致の一環として、5億円をかけて建設された公共トイレ「チャームステーション」に携わったことがきっかけでした。障害者用トイレや授乳スペース、パウダールームを設けるなど、多様なニーズに着目しただけでなく、“人を呼ぶトイレ”という、当時としては画期的なテーマに挑戦したのです。

小林さんが公共トイレの設計を始めたのは1988年。瀬戸大橋の開通に合わせた観光誘致の一環として、5億円をかけて建設された公共トイレ「チャームステーション」に携わったことがきっかけでした。障害者用トイレや授乳スペース、パウダールームを設けるなど、多様なニーズに着目しただけでなく、“人を呼ぶトイレ”という、当時としては画期的なテーマに挑戦したのです。

「大勢の人が並ばず快適に使えるよう、56個の便器を3タイプに分け、配置を工夫しました。次に“五感の開放”をテーマに、中庭の緑を眺められるガラス張りにして、森林浴の香りが全館に漂うようにするなどの新しいアイデアを試したんです。人間は毎日、自分の中のいろんな人格のバランスを取りながら社会性を保っていますが、考えてみればトイレって一人っきりになって気持ちをリセットできる貴重な場所。もっと快適であっていいはずです。この仕事で、『過去の建築家や設計士が未開拓だった、まったく新しいフィールドがトイレにある!』と気づかされました」

当時は「怖い、暗い、汚い、くさい」に「壊れている」まで加わった「5K」が当たり前だった公共トイレ。解決策に悩んでも、設計の参考になるような過去のデータや資料はありません。そこで小林さんは施主だけでなく、利用者の声を直接聞いてデータを取り、周辺で働く人や清掃担当者へもインタビューを始めました。

「1日数万人が利用するトイレと、数十人のトイレが同じ設計でいいはずがありません。またトイレは、排泄以外にも歯磨きやお化粧、ストッキングの履き換え、授乳やおむつ替えの場所であり、時には街の喧騒から逃れて瞑想にひたれる場所でもあります。清潔感はもちろん、光や緑が眺められるようにしたり、パウダースペースを広く取るなど、小さな工夫で人は幸せな気分になれる。データ集めと設計を繰り返しながら、トイレがお店や駅に与える影響は決して少なくないと実感しました。だれもが安心して利用でき、ホッと小休止できるトイレがあれば、人の流れは変わるんです」

「管理者目線」から見た掃除のしやすさに加え、徹底した「利用者目線」を追求した小林さんのトイレは評判を呼び、設計の依頼は百貨店から駅、公園、学校まで全国各地に広がっていきました。

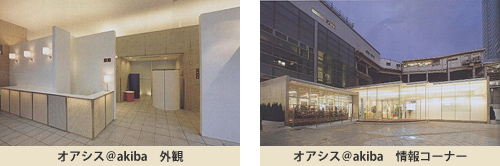

多くの人が行き交う文化の発信地・秋葉原。その駅前に小林さんが最近、千代田区の依頼を受けて手がけた公衆トイレ「オアシス@akiba」があります。コンクリートとガラスでできた開放的なデザイン以上に画期的なのは、スタッフ常駐の有料化(1回100円)に踏み切ったこと。男女・障害者・子どもトイレのほか、周辺エリアの情報提供コーナー、企業広告を掲載するメッセージウォール、喫煙スペースなども設けられ、09年7月14日の朝日新聞で「施設はホテル並み」と評価されました。

「有料化と企業タイアップによって利用者のマナーの悪さ、維持管理費の負担といった問題を解決し、公共トイレを複合施設として生まれ変わらせることが目的でした。いわば『近未来の公衆トイレのあるべき姿』を追求した仕事だったので、新しい挑戦が多かった分大変でしたが、とてもやいがいがありましたね」

その一方で、新宿西口ガード下の「思い出横丁」のトイレ改修も、忘れられない仕事の一つだと小林さんはいいます。

「飲み屋街の奥にあり、男女の区画もなく、ケンカや事件も多かったトイレ。敷地も狭くて最初は断ろうかと思いました(笑)。でも、店主の方たちから『昔はトイレから力道山のプロレス中継が見えてねえ』なんていう、戦後の闇市から始まった横丁の歴史を聞くうちに『その場所のイメージや希少価値を損ねずに、どう設計するか』のほうに意識が向き、木を基調にしたどこか懐かしいトイレが思い浮かんだんです。『トイレがきれいになったら、いたずらが減ったよ』と喜んでいただけたのも、私にとって成果でした」

そんな小林さんにも、かつて「家庭と仕事」で悩んだ時期がありました。大学卒業後に入った建築事務所は、激務の毎日。結婚・出産で続けることができず、夫の転勤で北海道に渡った後は、しばらく専業主婦をしていたそうです。しかし仕事の虫が「ウズウズして」、現地の建築事務所に再就職。子どもが小さいうちは設計から完成までトータルで責任を負えない分、設計図面の一部など補助的な仕事を担当していました。

そんな小林さんにも、かつて「家庭と仕事」で悩んだ時期がありました。大学卒業後に入った建築事務所は、激務の毎日。結婚・出産で続けることができず、夫の転勤で北海道に渡った後は、しばらく専業主婦をしていたそうです。しかし仕事の虫が「ウズウズして」、現地の建築事務所に再就職。子どもが小さいうちは設計から完成までトータルで責任を負えない分、設計図面の一部など補助的な仕事を担当していました。

「女性建築士の場合は特に、子育てなどで仕事が思うようにできないこともあるでしょう。そんな時は自分の歩調に合わせて、できる仕事で『爪を研いでおく』こと。といっても言われたことだけをやるのではなく、たとえ部分的な仕事であっても、全体を見渡して『何が求められているのか』『自分ならどうするか』と考える目線を忘れてはいけません。そして夢をあきらめず、自分の核となる『もと』は残しておくことです。続けていれば、きっと花開く時はあるんですから」

(取材・文/井田奈穂)