家業を継ぐのが当たり前の時代

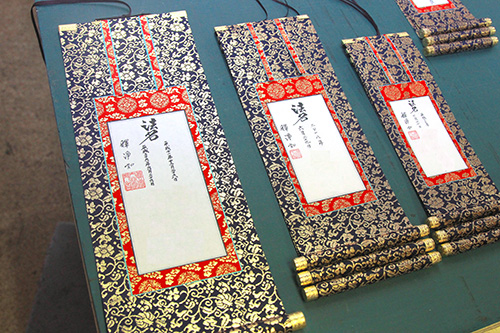

そこかしこに寺社が立ち、外国人観光客でにぎわう東上野。その一角に「石井三太夫表具店」があります。表具とは、のりを用いて布や紙などを貼り合わせた掛け軸、びょうぶ、巻物などのこと。古くから日本では、客人をもてなしたり祝いごとを催したりする際、床の間に掛け軸などを飾り、書や画などを鑑賞してきました。

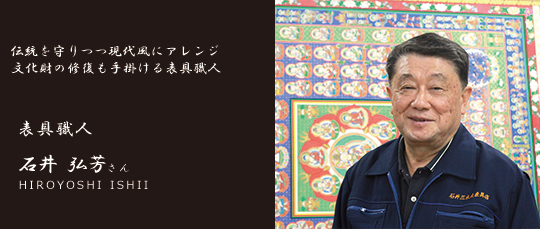

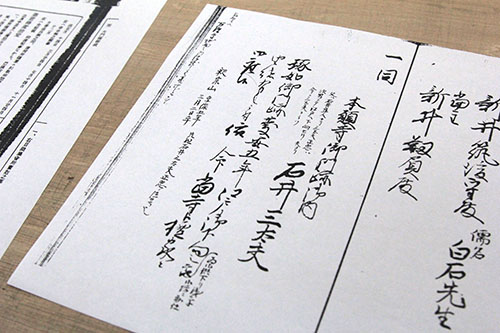

今からさかのぼること360年以上。江戸時代前期の1652年に創業した「石井三太夫表具店」。以来、一般家庭の床の間に飾る表具はもちろん、寺院や公共の建物に展示・保管されている文化財の修復を手掛けてきました。石井さんは高校で建築などを学び、卒業後に15代目として弟子入りし、その伝統を守り続けているのです。

「カメラやスポーツが好きだったので、本当はそういう仕事もしたかったんですけどね。われわれの頃は、家業を継ぐのが当たり前の時代だったんですよ。うちがたまたま何代も続く表具店を営んでいたので、小学生の頃から“継がないといけない”と漠然と思ってました。周りの人たちから『跡を継ぐんだろ?』と言われることも多かったですね」

弟子入り後は、工房の掃除の他に、表具を仕立てる際に使用するのりを炊くのが仕事。もちろん、掃除やのり炊きの傍ら、職人の仕事を見て覚えるのも石井さんの重要なルーティンだったのです。

「われわれの時代は、とにかく見て覚える。昔の人はこと細かく教えてくれませんから。実際に作業をやらせてもらっても、失敗したら半端じゃないくらい怒られるんですよ。まだ10代や20代そこそこだったので、現場でそういう姿を見られるのは恥ずかしくて…。そういった現場で同じくらいの年齢の方も寺で修行していて今でもお付き合いがあるんですけど、『お互い怒られたこともあったね(笑)』と話をしてますよ」

苦しい修行時代を経たからこそ感じる「誇りのある仕事」

弟子入りから20年近く経ったとき、「気持ち的にも、ようやく一人前の表具職人になれたかな」と話す石井さん。もちろん、修行期間中は苦しいことも多く、「時には辞めたいと思うこともありましたよ」と振り返ります。

「職人の家に生まれたからには、表具職人として全うするしかないんですよ。若いときは若いなりの苦しみがありましたが、今となってはそういうのも含めていい人生だったと思いますね。続けてれば腕が上がって自信を持てるようになってくるんです。丹精込めて仕立てた表具をお客さんに褒められるのがうれしくてね。特に、複数の職人で力を合わせて完成させたときは、喜びもひとしおですよ」

石井三太夫表具店が手掛けるのは、一般家庭の床の間に飾る表具だけではありません。上野にある東本願寺や目黒の雅叙園をはじめ、寺院や公共の建物で展示・保管されている文化財の修復も手掛けるなど、重要な役割を担っているのです。

「今は、なんでも使い捨ての時代になっちゃいましたからね。この間、テレビの液晶が壊れたので家電量販店に修理の依頼をしたんですよ。そうしたら買った方が安いくらいの見積もりを提示されました。今は、修理をして使い続けるのではなく、壊れたら買い換える時代ですが、われわれは、傷んだら修復するという作業を続けてきました。自分たちの手で修復した文化財が、50年、100年とまた展示される。ありがたいと思うのはもちろん、技術がなければできないことなので、誇れる仕事だとしみじみ感じますね」

時代の変化に合わせ、柔軟に形を変えていく

時代とともに変わったのは、大量生産、大量消費によってもたらされた「使い捨ての文化」だけではありません。生活様式の変化によって、フローリングやじゅうたんが普及。それに伴い和室が減少し、掛け軸やびょうぶなどを飾る家庭も減ってきているのです。

「例えば、掛け軸は床の間に掛けるのが一般的。ただ、その床の間がなくなってきてるんですよ。なので、フローリングにもマッチする色を合わせるなど、時代とともにモダンなデザインのものも作るようになりましたね」

昔からのしきたりや伝統を重んじるのはもちろん重要なこと。しかし、そのすべてをかたくなに貫き通すわけではなく、時代とともにスタイルを変えるなど、柔軟に適応してきたという石井さん。むしろ、時代が変化を遂げたことで、大きなチャンスが潜んでいるとも考えているのです。

「今の若い世代は、掛け軸や襖(ふすま)の存在すら知らない人も多いんです。でも、現代にマッチしたデザインに変えれば、そういう世代にも受け入れてもらえる可能性だってあるじゃないですか。ファッションもそうですが、流行は繰り返される。われわれが手掛けているのは日本の伝統文化なので、日本人の持つものが変化していけば、またそういうチャンスだってあるんですよ。なので、職人にはよく『諦めずにやっていこう』と言ってますね」

現在は表具職人の傍ら、「東京表具経師内装文化協会」の会長を務めたり、専門学校で文化財の保存、修復について教えたり、後進の育成にも力を入れている石井さん。16代目としての人生を選んだ息子の高弘さんと、2人の職人と共に伝統を守りつつも、柔軟に変化を遂げて新しいスタイルを作り上げていきます。