令和7年度 インテリアコーディネーター

二次試験 総評

- TOP

- 講座一覧

- インテリアコーディネーター

- インテリアコーディネーターについて(試験情報・資格情報)

- 令和7年度 インテリアコーディネーター 二次試験 総評

令和7年度 インテリアコーディネーター二次試験 総評

全体の出題概要

プレゼンテーションも論⽂も「乳幼児」や「幼児」など⼦供に関連する課題でした。

プレゼンテーションは、⼦育てを始めて実家近くに中古住宅を購⼊した 30 代夫婦から依頼されたLDKのインテリアコーディネートでした。

さらに、乳幼児連れの友⼈も気軽に⽴ち寄ることができる居⼼地のよい親⼦スペースについては、「畳スペース」と「⼟間スペース」を⽣かした空間にしたいという要望もありました。

作図は、インテリア平⾯図1⾯、畳スペースのインテリアパース1⾯で、どちらの図⾯にも着彩が必要でした。

また、図⾯の他に LDK と畳スペース、⼟間スペースの仕上げ表の作成が求められました。

論⽂は、住宅において幼児が遭遇する可能性のある事故について、事故が発⽣する状況と防⽌策を、インテリアコーディネーターとして具体例を挙げて記述することが求められました。

記述にあたっては、3つの観点(①床材・敷物の選択、②家具の選択と配置、③建具の開閉)から3段落に分けて述べる必要がありました。

論⽂は例年に⽐べて⽐較的書きやすい内容でしたが、プレゼンテーションは「空間の条件」や「依頼主の要求条件」だけでなく、「設問」でも細かい指定があったため(特に平⾯図)、論⽂も含め 180 分で完成させるのはかなり難しい試験だったと考えられます。

なお、今回出題された論⽂とプレゼンテーション相互に関連性は求められていない出題内容でした。

プレゼンテーション

計画のポイント

令和7年度は、親⼦スペースである「⼟間スペース」と「畳スペース」の計画がポイントとなりました。

「⼟間スペース」は、四⽅が掃き出し窓に囲まれた壁の少ない空間ですが、配置するものが多く、細かい指定もあったため慎重に計画を進める必要がありました。

「畳スペース」は、パースを作図することも考慮して計画する必要がありました。

設問 - 1では、インテリア平⾯図について、これまであまり指定されることのなかった内容(「使⽤している状態を表現」や「床⾼さ」、「室内建具についての仕様」など)が多く、また、空間の条件や依頼主の要求条件にさまざまな細かい条件があったため、計画をまとめることが難しかったと考えられます。

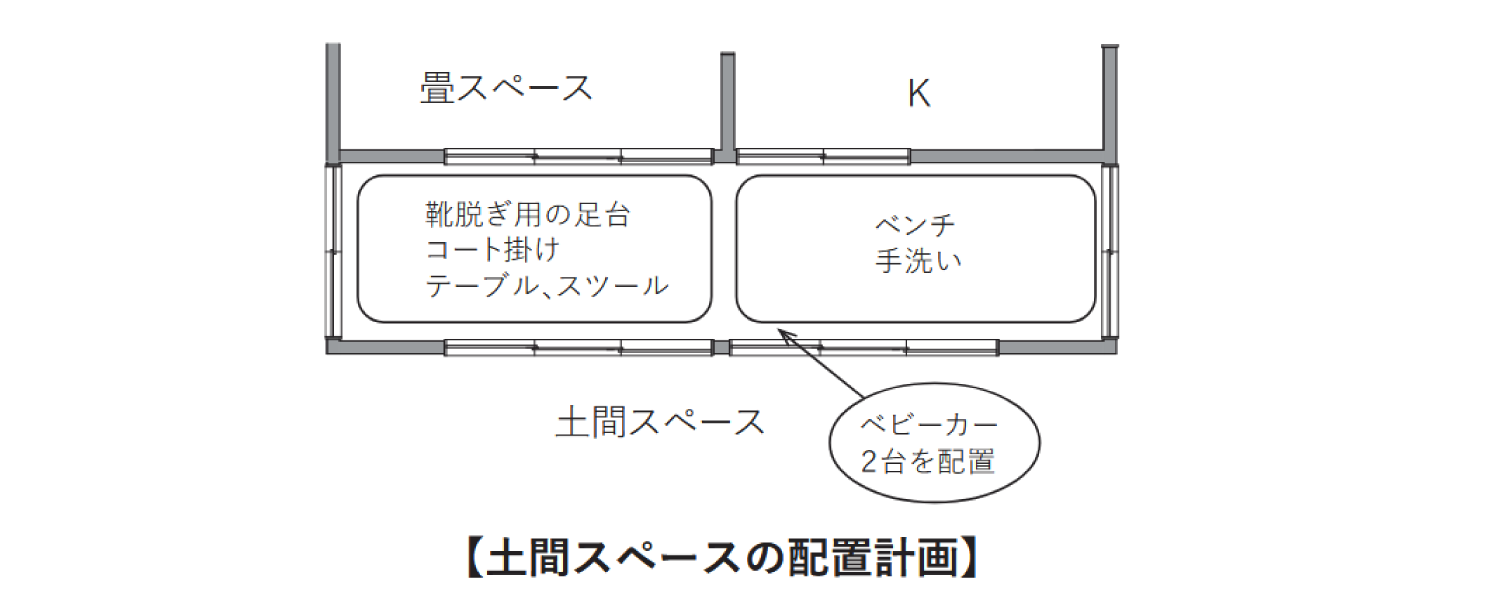

① ⼟間スペースについて

-

畳スペースの南側に配置するもの(靴脱ぎ⽤の⾜台、コート掛け、テーブルとスツール)、Kの南側に配置するもの(ベンチ)、K の近くに⼿洗いの設置が決められていたため、それぞれ配置するものを間違わないようにする必要がありました。

逆に、ベビーカー2台は「置くスペースを設ける」とあるだけで、特に配置する場所に指定はありませんでした。畳スペースやKの南側に置くものと混同しないよう注意が必要でした(下図参照)。 - 畳スペース(FL+250 ㎜)と⼟間スペース(FL-150 ㎜)には段差が 400 ㎜あり、靴脱ぎ⽤の⾜台を設ける以外に、靴を履いたまま⼟間側から腰掛けられるようにする必要がありました。

- 他のスペースや居室に⽐べて細かい条件が多くありますが、配置する家具は座卓と本棚だけでした。

- 内部建具(⼾襖)や吊押⼊については、詳細な⼨法が 1:100 の平⾯図に⽰されていたため⾒落とさないよう注意が必要でした。

- 座卓2台については、あまり広くないスペースのため、配置が限定されます。また、「乳児を少し寝かせたり、親⼦で遊ぶスペース」の確保や動線を考慮すると、畳敷き部分の中央に⻑⼿⽅向に向かい合わせで付けて配置するとよいでしょう。

- 内装材は、半畳畳の縁なし、⻄側全⾯のコルクシート張り、縁甲板張り、東側と北側の室内建具のクロス貼りと指定がありました。東側と北側の室内建具のクロス貼りは「淡い⾊合いのクロスを貼る」とありましたが、着彩にも関わってくるため、それを踏まえて仕様を決める必要がありました。

③ Lについて

- 4⼈が座れるL型ソファの配置は、北側の腰窓の前に置くとソファの背もたれが⾜場となり、幼児が転落する危険性があります。また、腰⾼が 750 ㎜と低いため、ソファの背もたれが⾼いタイプの場合は窓やウインドートリートメントに掛かってしまいますので、ソファと腰窓の間を少しあけるか、背もたれを低めのものにして配置するようにしましょう。

- 壁付のテレビは 55 型(⽬安:W1230 ㎜、H 710 ㎜)と⼤型のため⻄側の壁に配置したいところですが、ソファを東側の壁に付けて配置すると、ダイニング側からソファの背もたれの⼀部が⾒えます。そのため、TVは東側の壁に設置するとよいでしょう。

- サイドテーブルは、「移動しやすい」とあったため、⼩ぶりなものやキャスター付きなどが適当です。ただし、キャスター付きの場合は、乳幼児に配慮してストッパー付きのものがよいでしょう。

- センターテーブルの指定はありませんが、配置しない⽅がソファ前の空間がフリースペースとして使えます。もし、配置するのであれば、乳幼児に配慮して丸テーブルや⾓に丸みのあるものとしましょう。

④Dについて

- ダイニングテーブルは、⼤⼈⽤のいす 4 脚以外に⼦供と⼀緒に使いやすい背もたれ付きのベンチシートを1脚置いて使うことができるサイズで計画します。

- 東側壁⾯の腰窓下に設ける扉付き収納や扉付き⾷器棚については、「カーテンの取り付け⼨法に配慮して計画する」という点に迷った⽅もいたのではないかと考えられます。⼀般的に、カーテンレールの⻑さは窓枠より両サイド 100 〜 200 ㎜程度⻑くして、カーテンの仕上がり丈は 150 〜 200 ㎜程度窓枠より下に⻑く仕上げるため、収納棚や⾷器棚はそれらを考慮した幅や⾼さ⼨法にする必要があります(下図参照)。

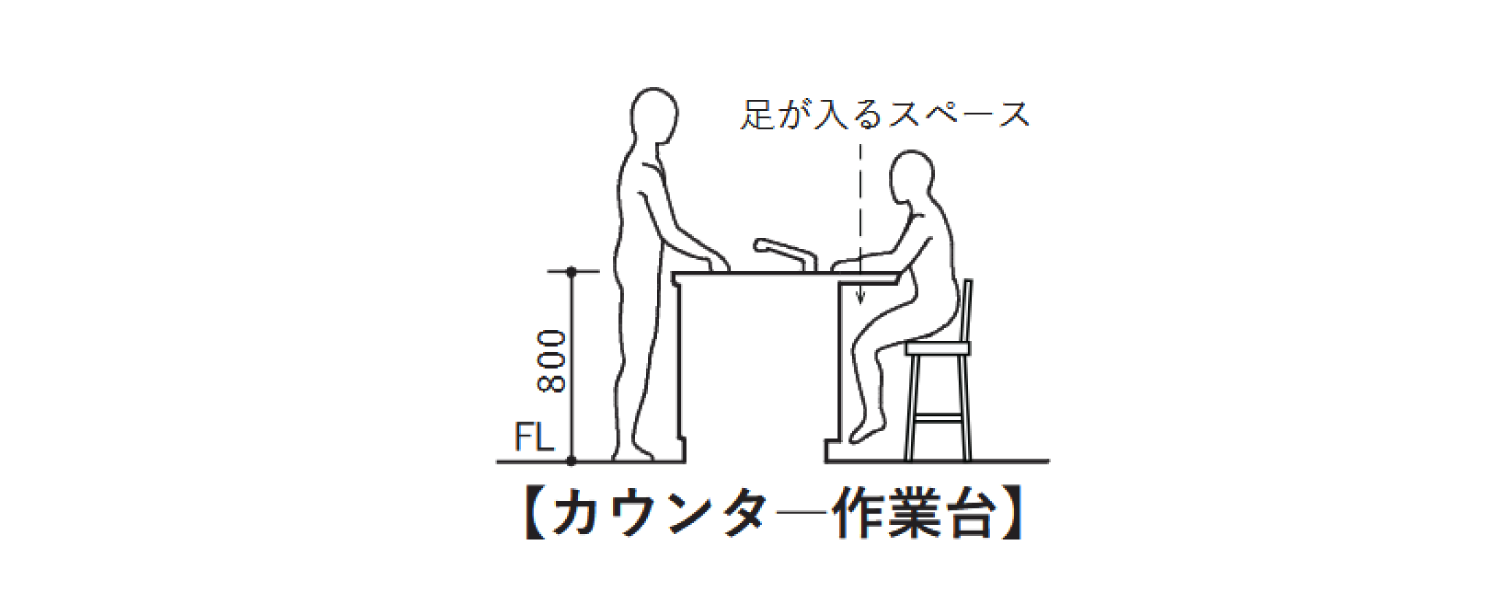

- カウンタ―作業台は、「友⼈や家族と⼀緒に調理できるように」とあったため、カウンタ―周囲の作業スペースや通路は 1000 〜 1200 ㎜程度確保したいところです。

- カウンタ―作業台に配置するスツールは、作業台の⾼さが 800 ㎜と指定されていたため、適切な差尺(270 〜 300 ㎜)でSH(座⾯⾼さ)を決める必要がありました。

- カウンタ―下に設ける引出し式収納は、スツールに座った時に⾜が⼊るスペース(下図参照)を確保する必要があるため、位置や奥⾏に注意して計画しましょう。

- ウインドートリートメントについては、⼟間スペースに設けるかどうか判断に悩みますが、空間の条件に「南側に⽇当たりのよいガラス張りの⼟間スペース」とあったため、⽇射のコントロールが可能なベネシャンブラインドなどのウインドートリートメントを提案できるとよかったと考えられます。

- Lに絵画、⼟間スペースに観葉植物を忘れずに配置することが必要でした。

作図のポイント

① インテリア平⾯図

- 畳スペースは、「親⼦2組が使⽤している状態を表現すること」とありました。座卓だけでなく、座布団4枚の記入も必要でした。

- ⼟間スペースのベビーカー2台は、動線の邪魔にならない位置に配置する必要がありました。

- 床⾼さを記⼊する必要がありましたが、LDK、畳スペース、⼟間スペースそれぞれで床⾼さが異なるため、間違わないようにする必要がありました。また、⾜台の⾼さも忘れずに記⼊する必要がありました。

- 室内建具については、名称と⼨法だけでなく、仕様を記⼊する必要がありました。畳スペースの⼾襖がクロス貼りとあったため、平⾯図にも忘れずに記⼊することが必要でした。

- 収納家具については、使い⽅が分かるように内部の仕切りを破線で表現するだけでなく、扉の開閉⽅法がわかるようにする必要があります。

- 着彩については、カラーコーディネートだけでなく質感にも配慮して⾏う必要があります。

②仕上げ表

- 「L・D・K」、「畳スペース」、「⼟間スペース(壁と天井以外)」の仕上げをそれぞれ記⼊する必要がありました。

- 内装材については、「LDK」の壁と天井(クロス貼り)、床(フローリング)、「畳スペース」の⻄側壁⾯(コルクシート貼り)、板敷き(縁甲板)、室内建具(クロス貼り)、「⼟間スペース」の床は 30 ㎝⾓のタイル貼りと記載がありましたが、どういった仕様とするのかまでは指定がありませんでした。空間の条件には、「内装仕上げの詳細は未定であり、提案に含めるものとする」とあったため、仕様については、樹種や塗装仕上げなど指定されていないものも含め仕上げ表で提案する必要がありました(例:フローリング→ナラ材無垢フローリング UC塗装)。

③畳スペースのインテリアパース(着彩)

- 解答⽤紙のグリッドが、平⾯図と同じ天井⾼さで⽤意されていましたが、グリッドの縮尺や⼨法、更に問題⽤紙の 1:100の平⾯図で天井⾼をきちんと確認する必要がありました。思い込みで作図を進めると、天井⾼ 2150 を 2400 と勘違いしたり、床を 250 ㎜上げたりとミスをしてしまいます。

- ⻄側壁⾯全⾯はコルクシート貼り、その下の床は縁甲板張り、東側と北側の室内建具(⼾襖)は淡い⾊合いのクロス貼りと指定がありました。設問に「内装の仕上げ(素材)がわかるように表現すること」と指定があったため、壁や天井など着彩をする際は、配⾊に気を付ける必要がありました。

- 照明器具については、位置や形状がわかるように記⼊する必要があります。平⾯図と異なりテンプレートが使えなかったり⼨法が上⼿く取れなかったりします。グリッドを上⼿く活⽤して記⼊しましょう。

論文

幼児は、視点が低く、視界が狭く、好奇⼼が旺盛で、危険の判断能⼒が未発達なため、⾏動が予測不能です。

これらの⾝体機能や⾏動特性を理解した上でインテリアコーディネーターとしての意⾒を記述する必要がありました。

住宅内の事故に関して、事故が発生する状況とインテリア計画で発⽣率を抑える対策を①床材・敷物の選択、②家具の選択と配置、③建具の開閉の観点から、インテリアコーディネーターの⽴場を踏まえて記述する必要がありました。

【無料】試験の見直しに最適!

令和7年度 インテリアコーディネーター二次試験 オリジナル参考解答例

本試験の参考解答例を、応募者全員に無料でプレゼント!

ポイントを的確におさえた専門指導校オリジナルの参考解答例のため、試験の見直しに最適です!

お気軽にお申込みください!

※先行予約受付中

※12月中旬から順次発送

確実に合格するなら、いち早い対策がオススメ!

【令和8年度対策講座】

令和8年度 インテリアコーディネーター1次対策コース

本講座は、インテリアに加えて建築も含んだ幅広い知識を求められる1次試験に完全対応しています。

エントリー講座・本講座16回・模擬試験3回・アウトプット講義2回の「圧倒的な充実度を誇るカリキュラム」と、継続的に質の高い学習を行える独自の学習サイクル(週ごとの学習項目設定と予習・講習・フォローアップ学習・復習の毎週の学習サイクル)を通じて、初学者の方でも合格を実現できるコースです!

令和8年度 インテリアコーディネーター2次対策コース

2次試験では、限られた時間内で「論文(記述)」・「プレゼンテーション(作図)」を描き上げる必要があるため、 第三者による客観的なチェックと的確なアドバイスを受けることが試験対策として効果的です。

本講座では、線の引き方や図面の描き方、レイアウトの仕方等の作図・レイアウトに必要な基礎学習から始まり、 数多くの課題実習と全課題に対する添削指導を通じて実践力を養成し、2次試験合格へと導きます。

【令和8年度無料対策教材】

「令和8年度 インテリアコーディネーター 1次試験対策 実力確認模試(※12/15頃より受付開始予定)」や「合格ガイドブック」を無料プレゼント中!

>>お申込みはコチラ!>>

合格後のネクストチャレンジ!

1級建築士合格実績No.1の総合資格学院で【建築士】の資格を手に入れよう!

総合資格学院は、令和6年度も建築系資格試験の最高峰1級建築士試験で日本一の合格実績を達成。

令和6年度 1級建築士 学科・設計製図試験では、全国ストレート合格者の「64.3%」が当学院の当年度受講生。

また、令和7年度 2級建築士学科試験 当学院基準達成当年度受講生合格率は「80.1%」。全国合格者40.9%の約2倍となりました。

資格取得後のネクストステップとして、ぜひNo.1指導校の建築士講座をご検討ください!

>>はじめて1級建築士をめざす方はコチラ!>>

>>はじめて2級建築士をめざす方はコチラ!>>

※詳細な合格実績はこちらからご覧ください。