令和7年度 1級管工事施工管理技術検定

第一次検定 合格発表

- TOP

- 1級管工事施工管理技士

- 1級管工事施工管理技士について

- 令和7年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 合格発表

令和7年10月9日(木)、令和7年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定の合格発表がありました。概要は下記の通りです。

| 概要 | |

|---|---|

| 受検者数 | 23,826人(前年23,240人) |

| 合格者数 | 9,224人(前年12,147人) |

| 合格率 | 38.7%(前年52.3%) |

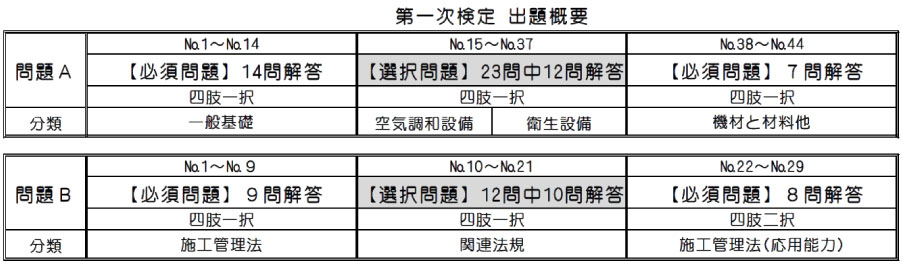

| 合格基準 | 解答する必須問題38問、選択問題22問の合計60問につき、1問1点としてその合計の得点が60%以上(36問以上正解)かつ施工管理法(応用能力)の8問の内その合計の得点が50%以上(4問以上正解) |

合格発表をうけて

令和7年9月7日(日)に実施された令和7年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定の 受検者数は23,826人 (前年 23,240人) 、 合格者数は9,224人 (前年 12,147人)、 合格率は38.7% (前年52.3%)となりました。

合格発表分析

受検者数が増加

令和7年度の受検者数は

23,826人と、前年23,240人より

増加(前年比+586人)し、過去10年で最多の受検者数となりました。

建設業における中長期的な担い手の確保・育成を図るために建設業法に基づく技術検定(第一・二次検定)の受検資格の見直しが行われ、令和6年度以降の第一次検定は、19歳以上(年度末時点)であれば学歴及び実務経験を問わず、受検できるようになりました。

受検資格の見直しにより、これまで受検資格がなかった層が受検可能となったことで、受検者数が増加していると考えられます。

20代の合格者割合が増加

年齢別の合格者属性において、25歳未満の割合が前年の7.9%から10.9%に増加しています。

20代の合格者割合は34.7%となり、昨年の32.1%より2.6%上昇しました。

若年層の技術者確保・育成をめざした受検資格の見直しなどの施策が着実に成果を上げていることが伺えます。

若いうちに資格試験の学習をスタートすることは、 実務者であれば

「学習時間を比較的確保しやすい」、「学んだ知識が実務に活かせる」、学生であれば、

「就活のアピールポイントになる」「学習時間が確保しやすい」などのメリットがあります。

女性の合格者割合が増加

女性の合格者割合は、令和6年度の10.5%より1.1%増加し、12.2%となりました。

合格のポイント

1級管工事施工管理技術検定の第一次検定は、全73問中60問を解答する形式です。

合格基準は

全体で60%以上かつ施工管理法問題(応用能力)で60%以上の正答が求められます。

令和7年度の合格率は38.7%(前年度比-13.6ポイント)と大きく低下し、難度が上昇しました。

特に、問題Bの施工管理法(応用能力)は四肢択二式であり、さらに初出題の内容等、前年に比べてやや難しい問題が出題されたため、わずかな失点が合否を左右したことがうかがえる結果となりました。

令和8年度 第一次検定に向けて

令和8年度 第一次検定 合格のためには、まず四肢択一式問題で確実に得点できる基礎力を身につけ、そのうえで施工管理法(応用能力)の出題傾向を分析し、四肢択二式問題に対応できる正誤判断力を高めることが重要です。過去問題を中心に体系的に学習し、「なぜその答えになるのか」を理解する学習姿勢が合格への近道となります。

当学院の1級管工事施工管理 対策講座では、試験分析を基にしたカリキュラムと教材を提供しています。令和8年度以降の受検を検討している方は、ぜひ当学院の講座を活用し、合格をめざしていただきたいと思います。

以下講座の詳細ページから資料請求・受講相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

講座の詳細はコチラ≫

1級管工事施工管理技術検定 対策

【受講生募集中】1級管工事施工管理 対策コース(WEB講座)

【令和8年度 一次対策コース(WEB講座)】

重要事項を厳選したオリジナル教材と「e-講義」で、試験に必要な知識を効率的に習得するコースです。

予習テスト→e-講義→演習テスト→復習テストの流れで学習を進めます。予習で講義内容の概要を把握し、講義後は演習で理解度を確認。復習テストで頻出事項や重要ポイントを着実にマスターします。この効果的な学習サイクルにより、第一次検定の高得点合格をめざします。

【令和7年度 二次対策コース(WEB講座)】

当学院の二次対策コースは、いつでも・どこでも・何度でも学習できる「e-講義」を通して学習を進めます。

合格に必要な知識と記述力の修得を最優先に考えた「予習 → 講習 → 復習 → 予習」の効率的な学習サイクルにより、試験突破に必要な合格レベルの実力を無理なく養成。

また、分からないことがあった際は「サポートメールサービス」を通して相談も可能です!

ぜひ受講をご検討ください!