ガラス工芸作家 渡邊 德明さん

- 本記事は2011年11月30日掲載の記事となります。

命の炎を燃やすバーナーで、 ガラスの新世界を目指す職人

渡邊 徳明さん(ガラス工芸作家)

Profile

1952年生まれ、栃木県出身。ガラス技術の専門学校を卒業した72年以降、創作活動を始める。

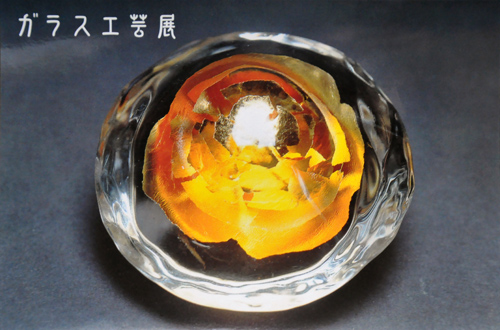

金箔を力 ラスの中に封じこめた 「ひびき」シリーズを代表作に、耐熱ガラスなどを用いたバーナーワークによっ て、グラスやポットなどのテーブルウェアを中心とするガラス工芸作品を発表。

百貨店「松屋銀座」での 個展は今年で16回目を数えるなど支持を集めている。87年、「第5回 日本ガラス工芸アンデパンダン 展」優秀賞受賞。

“使い手”のことを考えた、心地よい作品を

東京都東久留米市の工房で、日夜1500度の炎と向き合うガラス工芸作家。

複数層にわたって封じこめた金箔同士の光が反射し合い、ほのかなオレンジ色に輝く独自の技法「ひびき」を開発し、テーブルウェアを中心に創作活動を展開。

人気作家の証とされる「松屋銀座」での個展は、今年で16回目を迎えています。

「『松屋銀座』で初めて個展を開いたのは、43歳の時でした。それ以降はほぼ1年ごとに同所で個展を開いていますが、ありがたいことに私の作品を求めに毎年訪れに来てくれるお客さまがいるんです。中には、私がつくったポットをすべて持っている人もいる。新作を楽しみにしてくださる方のためにも、同じ作品は出せません。新しいものを生み出そうと、バーナーの前で日々格闘しています。 私の作品のこだわりは一つ。『使いやすく、他にないもの』です。機能的なことでいえば、ポットやしょうゆさしは、注ぎ口の先端を下向きにカーブさせ、液だれしないようにしています。また、グラスなどは側面にわざと“くぼみ”をつくり、指がフィットして持ちやすいようにするなど、随所に工夫を凝らしています。」

このように話す渡邊さんですが、20代~30代の頃は「カッコイイもの」を求め、装飾性の強い作品ばかりをつくっていたといいます。

「当時は、どうしても見た目ばかりにこだわっていました。しかし、工芸品というのは見て楽しむものではなく、使って楽しむもの。最高に新鮮なデザインでも、使う時にハラハラするようなものを使い続けるのは大変です。“シンプルで飽きがこなくて使いやすい”、そんな風に心地よく使い続けてもらえるものを常に考えています。」

轍(わだち)を振り返った時、自分の進歩がわかる

「40代の頃はひどかったですよ。それだけで気が狂いそうなほどでした。しかし、人間というのは不思議なもので、『苦しいのはいつものことじゃないか』と慣れてくるんですね。 最近感じているのは、『苦しんだ分だけいいものができるとは限らない』ということ。少し力を抜いて、とにかく手を動かし続ける中でこそ、新しい世界を見つけられるように思います。頭の中でいくらイメージしていても、実際につくって見てみないと改善すべきポイントが見つかりませんから。 それと、『使いやすいもの』をつくろうとしながらも、わざと『使いづらくても面白いデザインのもの』をつくることもあります。すると、その遠回りの中にヒントがあったりするんです。あとは、朝起きた時やウォーキングをしている時などにハッとイメージが浮かぶこともあります。恐らく、潜在意識の中で、常にものづくりのことについて考えているのだと思います。もう、一日中そればっかりですからね。同居人みたいなもんです。」

一心不乱に作品づくりを行なっていた当時の自分を振り返り思うことは、「自分の成長は後にならないとわからない」ということでした。

「若い内って、無我夢中なんですよね。とにかく『これしかない!』と、一日中作品をつくり続けていました。その中で成長できたと振り返ってこそわかるのですが、当時はそんな風に思えませんでした。特に私は一人で作業をしているので、だれにも頼れない断崖絶壁のような気持ちでやっていましたから。女房が昔の作品を見て、『あんた、少し腕上げたわね』なんて言ってきますよ(笑)」

ガラスの本質的な美しさを伝えていきたい

テーブルウェアを中心とした作品づくりを行なう中で、個展の際にはそれらの作品よりも大きいサイズのもので花器などを発表。それには、作品がつくり出す空間演出の意図があります。

「人間って、直感的にものの良し悪しを判断しているように思うんです。個展の会場に入った時に、その人を魅せられるのか、気持ちを波立たせられるのか。一瞬ですよ。そのためにも、インパクトを与えられる大きい作品(花器)も展示するようにしているんです。空間を演出するのは難しいですね。展示会場の人の意見を聞きながら、一緒に空間づくりを行なっています。 直感ということでいえば、普段の作品づくりでも同じです。ポットでいえば、縦長や横長、それぞれの形に合った持ち手がありますが、そういう時にパッと見で『なんだか居心地が悪いデザインだなあ』『ラインが曖昧(あいまい)だなあ』ということを直感的に感じるんです。これは、自分にとってものすごい大切。見えないパズルをといているような感覚なんです。とことん改良を加えていくことで、一つひとつのデザインに理由や必然性が生まれてきて、作品として完成していきます。」

見えないパズルをといたその先にあるものは、唯一無二の喜びです。

「そのパズルがとけて、“オリジナル”が生まれた時はやっぱりうれしいですよ。お金には変えられない楽しみであり、喜びです。これからもガラスの持つ本質的な美しさを表現することで、自分の命を完全燃焼させたい。そのためにも、新しいものをつくり続けていきます。 好きなことを仕事にできるのは、幸せなこと。人に言われたことも大事かもしれませんが、己の心と掛け値なしの気持ちで相対することで、新しい道が拓けていきます。」

ガラス越しに見えるのは、まだ見ぬ世界。命の炎を燃やすバーナーで、新しいガラスの美しさを探求し続けていきます。

(取材・文/石川裕二)