建設業界に就職を希望される

ご子息・ご息女のお父様・お母様へ

- TOP

- 建設業界に就職を希望されるご子息・ご息女のお父様・お母様へ

国家資格を取得することは将来ご子息・ご息女が

建設業界で堅実な人生を歩むためのパスポート。

このページでは「建設業界」で必要不可欠な「国家資格」をテーマに、

ご子息・ご息女の将来を何より案じられているお父様・お母様が知っておくべき業界の情報を掲載しています。

業界、資格、そしてご子息・ご息女の将来への理解を深める一つにしていただければ幸いです。

建設業界について

建設業界は安定・高収入

日本の経済や雇用を支える建設業界。

従来の底堅い需要に加え、国土強靭化基本計画を推進する既存施設の老朽化対策、

防災・減災対策などの需要も続いており、安定感の中にも大きな勢いがあります。

また収入面においても、日本の上場企業の平均年収は全業種の中でも建設業が2番目と高い水準となっています※

社会の役に立つ。

明るい将来のために。

建設業界で働くことはすばらしい選択といえます。

資格がモノをいう建設業界

資格とは、ある行為を行うために必要もしくは相応しいとされる地位や 立場、仕事上任務に就くために必要な条件として公にみとめられる能力 を指します。建設業界における資格のほぼすべてが、経済や社会基盤を安全・安心に建設・維持管理するために必要なもので、人々の命や生活に大きく関わっています。 だからこそ、有資格者でなければ許されない業務が多く存在するというわけです。いくら優れた学歴があっても資格がなければできない仕事が多くあり ますが、裏を返せば、資格を取ることができれば一気に勝ち組になることができます。 だからこそ、資格取得にはぜひとも挑戦したいところです。建設業界であれば数ある資格のなかでも、まずは幅広く業務を行うことができる「建築士」の取得をオススメします。建築士を取得すれば仕事に困ることはないでしょう。それくらい価値の高い資格なのです。

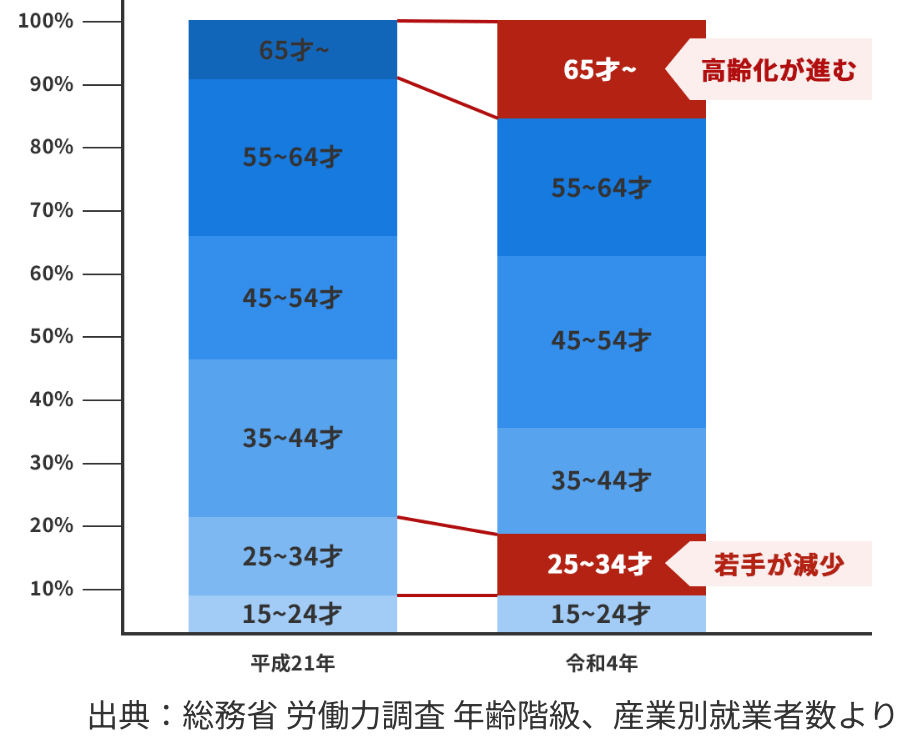

業界では若手不足が深刻化

建設業の年齢層の割合を見てみると、平成21年から令和4年の14年間で、65才以上の就業者が8.8ポイント増えている反面、25~34才が5.8ポイント減っており、 高齢化が進んでいることがわかります。若い就業者の減少は深刻であり、技術者または、それになりうる若手の育成・確保が業界・企業にとって大きなテーマとなっています。

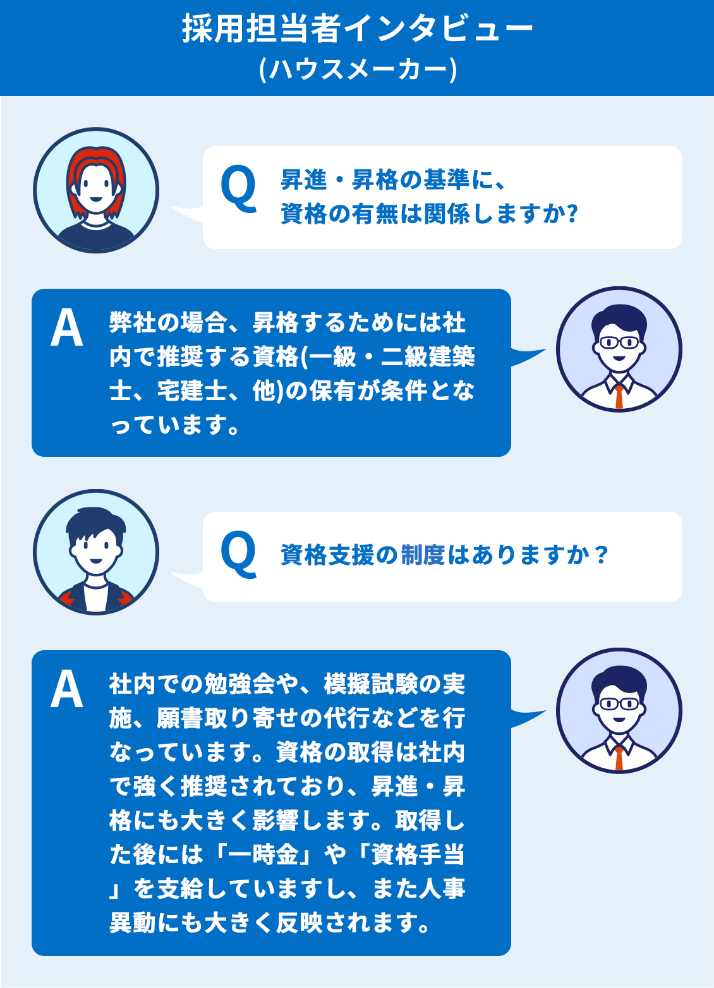

企業は若い有資格者を求めている

社内の技術者が減少するとどうなるでしょうか。今まで請け負えていた数・規模の仕事が受けられなくなったり、 公共事業の入札結果にも影響がでることは想像に難くありません。企業にとって、定年退職をする有資格者が増えるなか、 多くの有資格者を採用・育成すること、特に企業の将来を担う若い有資格者を確保することは喫緊の課題となっています。 資格の有無は昇進・昇格・昇給に大きく影響してきます。また下記のように報奨金や資格手当の手厚さからも資格取得の価値を感じ取ることができるのではないでしょうか。 総合資格学院の試験対策講座なら、その実績からもわかる通り、しっかり受講すればほぼ確実に資格を取得できます。 受講料はかかりますが、報奨金の ほか、資格手当、昇給など継続的な収入の増加を踏まえれば、むしろリーズナブルな金額といっていいでしょう。

| 二級建築士の資格手当の一例 | |||

|---|---|---|---|

| 福岡県 ハウスメーカー |

島根県 ゼネコン |

兵庫県 工務店 |

東京都 ゼネコン |

|

報奨金15万円+ 資格手当8千円/月 |

報奨金5万円+ 資格手当1万円/月 |

報奨金30万円+ 資格手当1万円/月 |

資格手当2万円/月 |

国家資格について

取得が求められている国家資格とは

建設業界で働く際に取得を考えたい、企業から取得が求められる資格をご紹介。

一級建築士

建築物の大規模化、多様化、高度化により、建築技術者の職務は質・量ともに拡大し、 その役割と責任はますます重くなっています。 大型建築物の設計・工事監理に関する業務独占資格者である一級建築士は、「建築のスペシャリスト」として 、設計はもちろん、発注、契約、審査、 施工、監理等、建築物完成までの様々な場面で活躍しており、その需要は一層高まっています。

二級建築士

二級建築士は設計や工事監理のプロフェッショナルとしての需要はもちろんのこと、 近年、さらに深刻化を 増す技術者不足問題などの社会的背景もあり、様々な業種でニーズの高い資格です。 さらに、近年のリフォーム市場の拡大などもあり、活躍の場も広がっています。 そのような需要がある二級建築士を取得すれば、就職・転職の場合も非常に有利になることは言うまでもありません。 また、二級建築士は、工業高校等で 指定科目を修めて卒業すれば、受験資格が得られるため、早期取得が可能な資格です。

建築設備士

建築設備士は、建築士に対して建築設備の設計・工事監理に関するアドバイスをする資格者です。一定規模以上の建築物の設計・工事監理を実施する場合、建築士は建築設備士に意見を聴くよう、 努めなくてはならず、「建築物省エネ法」で、省エネ基準への 適合義務・適合性判定義務が設けられたことにより、同資格者の価値が今後ますます高まってくることは言うまでもありません。

1級・2級 建築施工管理技士

建築施工管理技士の資格を取得すると、建築施工の現場管理をする際に必要とされる知識と技術力を持つ者として認定されます。 この資格を取得する最大のメリットは、建設業の許可を受けるすべての業者が必ず配置しなければならない各種の「技術者」になれること。 建設業界でのキャリアアップをめざす方にとって、欠かせない資格です。

1級・2級 土木施工管理技士

土木施工管理技士は河川、道路、橋梁などの土木工事において欠かせない資格です。 土木一式工事等において2級では「主任技術者」、1級では前者に加えて「監理技術者」となることができます。

1級・2級 管工事施工管理技士

管工事施工管理技士の資格を取得すると、空調設備工事や給排水・給湯設備工事、衛生設備工事などの工事において、主任技術者や監理技術者になることができます。専門工事業者として、工事分野の専門性を高めることにより、より幅広い活躍が期待できます。

Topic1 「主任技術者」「監理技術者」とは

建設業の許可を受けた建設業者が、請け負った工事を施工する場合、請負金額の大小、元請・下請にかかわらず、 必ず工事現場に技術上の管理をつかさどる「主任技術者」を置かなければなりません(建設業法第26条第1項)。 また、発注者から直接 工事を請け負う「元請」の場合、4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)を下請契約して施工する場合は、主任技術者にかえて「監理技術者」を置く必要があります。 主任技術者は1・2級資格取得者等であれば、また監理技術者は1級資格取得者等で監理技術者講習を修了すれば、なることができます。〈令和5年11月21日現在〉

Topic2 技術者制度の見直し

国土交通省は平成28年6月、技術者配置に関する金額要件を緩和し、現場への監理技術者・主任技術者の専任配置を求める請負金額の下限額を引き上げました。 従前は監理技術者を置く必要があった現場も金額によっては、主任技術者で対応可能となりました。 また専任での施工管理が求められた金額の工事を1人の技術者が 兼務することも可能になっています。 さらに令和3年度からは、第一次検定の合格者を「技士補」とし、専任配置(所定の条件を満たす場合)によって、監理技術者の兼務を可能にする専任緩和策が図られています。 技術者制度の見直しは企業にとって受注機会の拡大につながってくるだけに、主任技術者・監理技術者になれる有資格者の市場での価値はますます高まってきています。

国が若手も受験しやすい試験制度へ変更

有資格者不足の解消に向け受験資格を緩和するなど見直しが進められています。

建築士

近年、合格者の20代比率が増加! 早期取得がトレンドに!

20代が合格者の6割占める!

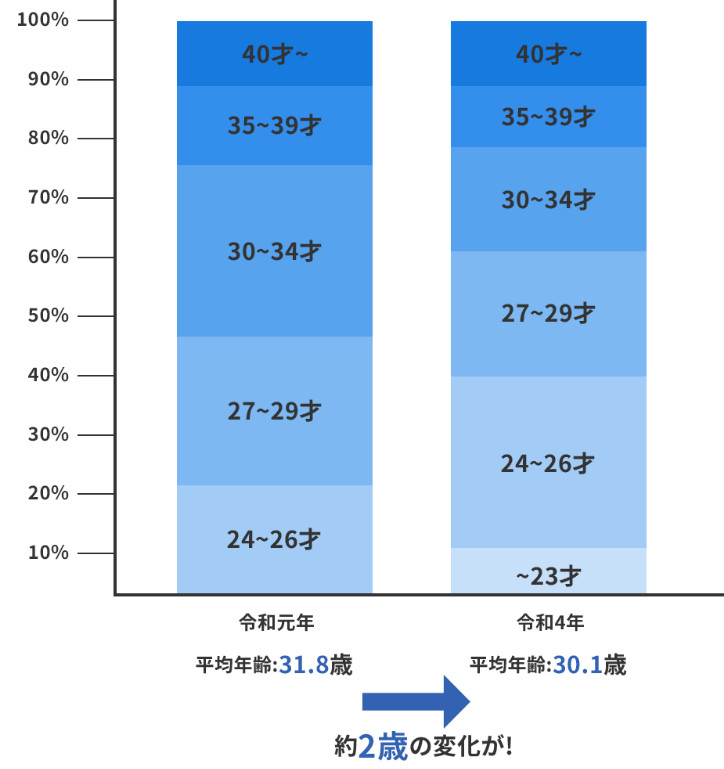

若年層の受験者は年々シェアを拡大してきており、これに伴って合格者も比率を伸ばしていました。令和元年度でこそ20代は5割にもとどいていませんが、 令和2年度以降は受験機会の増加・早期化を図った新制度が推進力となり、6割を占めるまでになっています。新制度の貢献度合は大きく、試験元が発表した合格者の平均年齢では、 令和元年度は 31.8歳であったのに対して、令和2年度は30.3歳、令和3年度は 30.5歳、令和4年度は30.1歳とさがり続けています。

これからの人生をより豊かにさせるためにも、

若いうちに資格を取得することをおすすめいたします。

建築士試験の受験資格

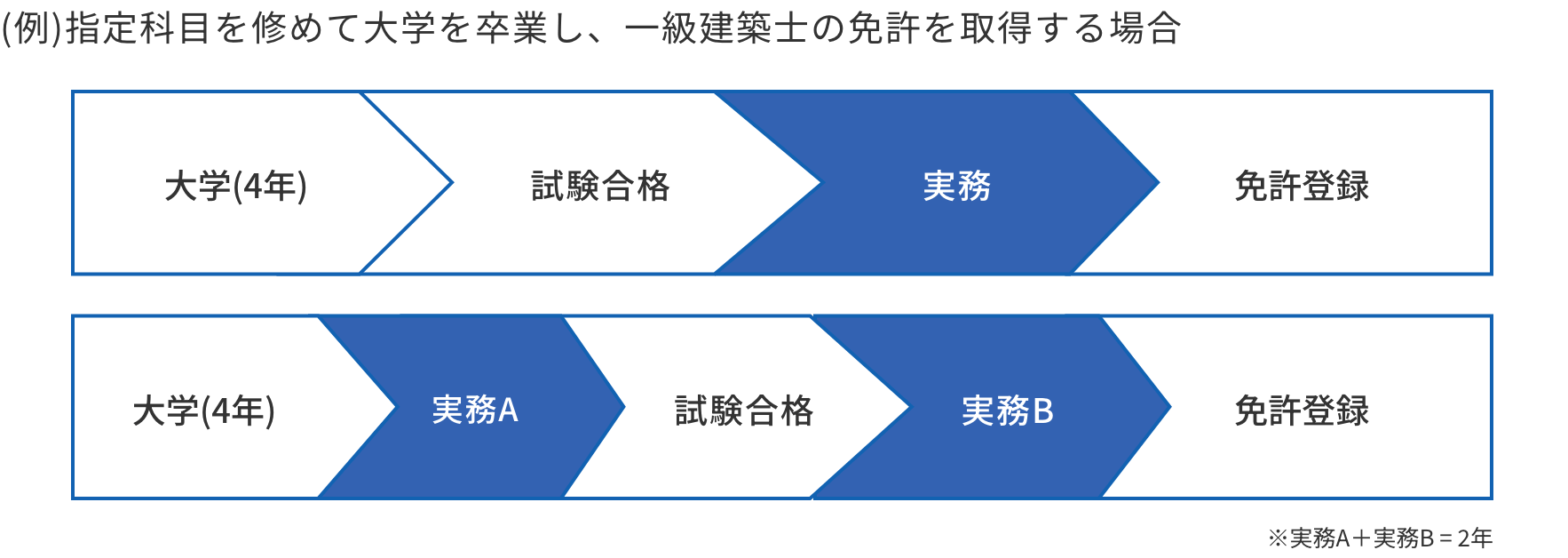

一級建築士

| 受験資格 | 受験時に必要な 実務年数 |

免許登録要件 |

|---|---|---|

| 大学卒業 | 0年 | 実務2年以上 |

| 3年制短期大学卒業 | 実務3年以上 | |

|

短期大学・ 高等専門学校卒業 |

実務4年以上 | |

| 二級建築士 | 二級建築士として実務4年以上 | |

| 建築設備士 | 建築設備士として実務4年以上 |

二級建築士

| 受験資格 | 受験時に必要な 実務年数 |

免許登録要件 |

|---|---|---|

| 大学・短期大学・ 高等専門学校卒業 |

0年 | - |

|

高等学校・ 中等教育学校卒業 |

実務2年以上 | |

|

建築に関する学歴なし、 実務7年以上 |

- |

※詳細は試験実施期間である(公財)建築技術教育普及センターのホームページ等をご確認ください。

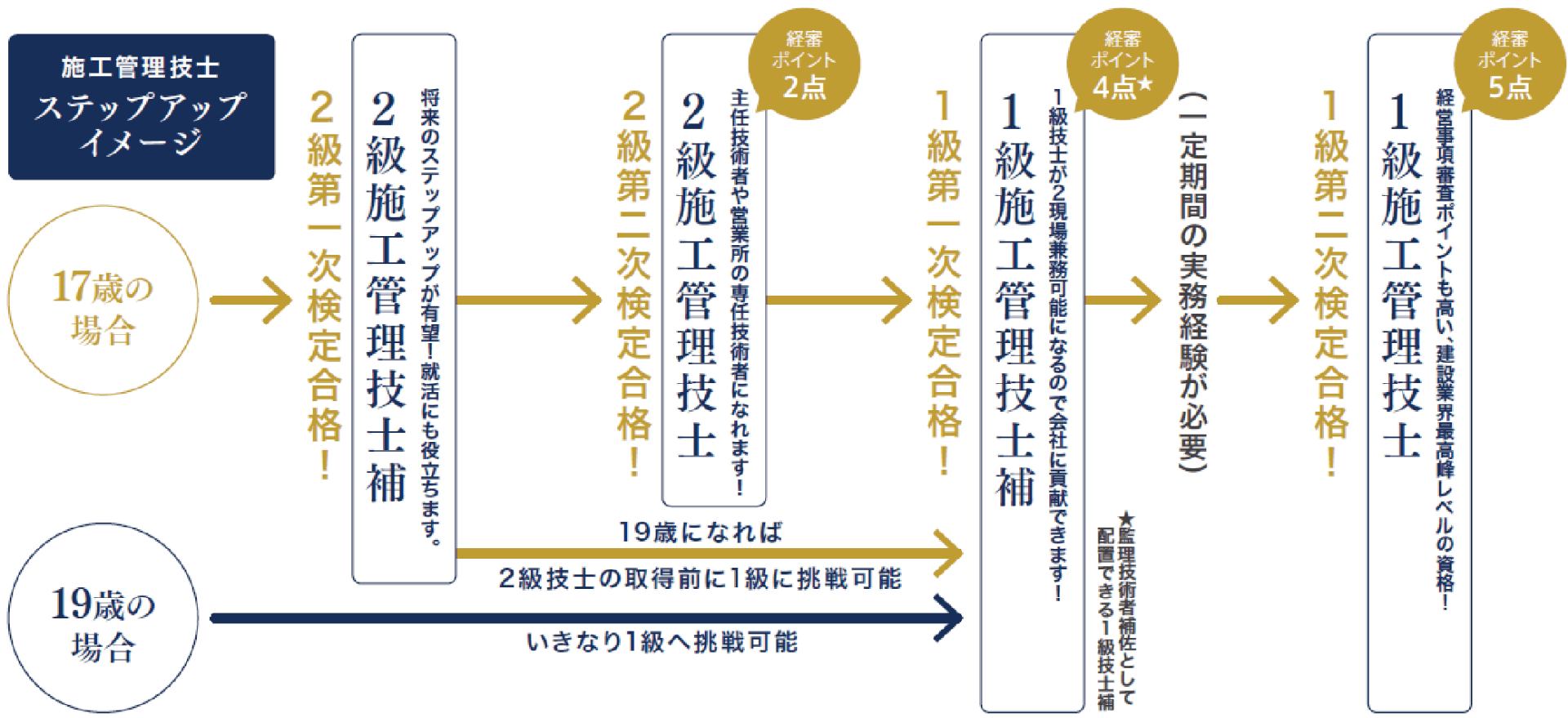

施工管理技士

受検資格要件が変更になりました!

将来にわたる中長期的な担い手の確保・育成等を図るべく「施工技術検定規則及び建設業法施行 規則の一部を改正する省令」が令和5年5月12日に公布されました。

令和6年度以降の受検資格要件

| 1級 | |

|---|---|

| 第一次試験 | 第二次試験 |

|

19歳以上 (当該年度未時点) |

|

★特定実務経験とは

請負金額4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の建設工事において、監理技術者・主任 技術者(当該業種の監理技術者資格者証を有する者に限る)の指導の下、または 自ら監理技術者・主任技術者として行った経験(発注者側技術者の経験、建設業法の技術者配置 に関する規定の適用を受けない工事の経験等は特定実務経験には該当しない)

第二次検定受検における経過措置について

〈経過措置による受検資格〉

・令和10年度までの間は、制度改正前の受検資格要件による第二次検定受検が可能

・令和6年度から令和10年度までの間に、有効な第二次検定受検票の交付を受けた場合、令和11年度以降も引き続き同第二次検定を受検可能

総合資格学院について

「建設業界」で「国家資格」の取得をサポート

私たち総合資格学院は、創立40年以上にわたり、一級建築士、二級建築士を筆頭に、他の追随を許さない「唯一無二の講習システム」と「合格実績」を誇るオンリーワンの資格指導校として、数多くの合格者を輩出してきました。

長年培ってきた指導ノウハウに加え、創立以来貫き通してきた対面指導による受講生目線の講義のもと、試験において確実に合格点を取るための効率的な学習システムを実践。その結果、最難関の一つとされる「一級建築士試験」において、令和4年度試験でも日本一の合格実績をあげています。

建築士だけにとどまらず、施工管理技士等でも高実績をあげ続けており、今後も試験対策講座によって多くの受講生に「合格」を勝ち取っていただくために、講習システムの改革を推進していきます。

大切なご子息・ご息女が活躍する場となる建設業界の基礎知識をつけ、ただ資格試験に合格するだけでなく、実務に役立つ知識、技能を身につけた、真の技術者となるためにも、資格試験の受験対策は、ぜひ当学院におまかせください。

講義の見学会はもちろん、無料の体験入学会も随時開催しております。さらに無料の模擬試験や受験に役立つガイダンスなど、各種イベントも開催しております。

実際に見て確かめていただけるよう、いつでも来校を受け付けておりますので、お気軽に最寄りの当学院 各校までお問い合せください。