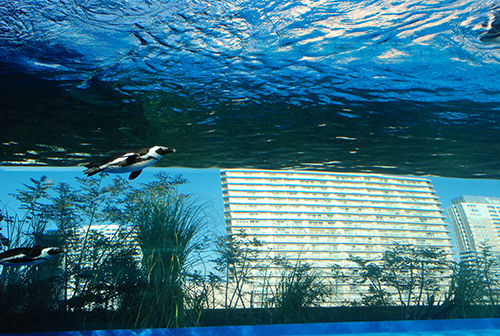

ビル群を悠々と泳ぐペンギン、特性を生かした見せ方

池袋のランドマーク、サンシャインシティ内のビル屋上には、開放的な空と都会らしい高層ビル群の景観を横目にペンギンたちがスイスイと泳ぐ「天空のオアシス」があります。2011年に大きくリニューアルオープンしたこの水族館の仕掛け人こそ、水族館プロデューサーの中村元さんです。

「最初は10階の奥だけリニューアルするにはどうしたらよいか、相談を受けていました。その時は『それをやってもお客様は増えないし、意味がありません』と答えました。『ただ、真剣にやれば2倍を狙えます』と。結果、サンシャイン水族館は全体の2/3を改装し、それまで年間70万人だった来場者数はオープンから1年で3倍以上の220万人を達成。さらに2017年夏に再リニューアルし、前年夏の約2倍の来場者数となりました。この結果が私の仕事です」

水族館の再建やリニューアルを手掛ける中村さん。「北の大地の水族館」の立て直しでは、年間2万人弱の来場者を15倍の30万人にまで増やすなど、関わった水族館は人気を集め、数々の実績を残しています。再建を成功させる秘策はあるのでしょうか。

「成功事例を参考にするのではなく、初めてできることはなんだろうと考えるんです。お金をかければ立派なものになるけれど、お金はかけない方がみんないい。そう考えると初めてのことをするのが一番です」

上には上がいる、弱点を強みに転換することこそ得策

「初めてのことをするとき、長所はネタになりません。例えば相撲。自分の力が強くても、上には上がいて体の大きい横綱には勝てない。それよりも小ささを生かして、つかまれにくいとか、回り込めるとか、弱点を戦略に生かした方が相手の意表を突けますよね」

実はサンシャイン水族館は弱点だらけだったとか。高層ビルの上にあるため、重量のある水を入れられず、天井も低い。リニューアル前は、真夏になるとアシカのショーを見ようと席に着くも、炎天下でベンチが熱々になっているような状況だったそうです。

「でも、弱点だらけというのが一番のポイント。まず考えたのは『水が少ない』という弱点を、逆にオアシス的に見せたらよいということでした」

水を多く見せることを諦めかけていたサンシャイン水族館の人たちに、中村さんは水の特性や遠近法を生かした新たなテクニックを提案しました。

「人間は目じゃなく脳で見ている。経験から見ているんです。奥が暗いとすごく奥行きがあるように錯覚したりしますよね。そういう仕掛けを考えました。私の仕事は『本当にそうなりますかねぇ』『無理でしょう』ってみんなが口をそろえるとき、『いや大丈夫、本当にそうなるから』と言い切ること。やってみなければ分からないけれど、理論的に何倍にできるか、などはすごく計算して数字で提示します。そして、やらなきゃ駄目なことは駄目と言い切る。言い切ることが大事です。新しいことを始めるときは信じてもらわないと」

新しいことを始めるには、とても大きなエネルギーを要します。初めから簡単にはいかないけれど、中村さんは「それが仕事」と言います。そして、結果はいつも裏切りません。

人が見ていないところを見て、大きな結果を出す

大学で経済・経営を学び、縁があって就職した鳥羽水族館で、中村さんは飼育係を経て水族館の経営や見せ方を学びます。

「飼育係の同僚はほとんどが水産系の学校を出ていて、生物についてたくさん知識を持っていました。僕は魚の名前も覚えられないから違うことをしようと考え、『お客さんのことを一番知っている』ということを目指したのです。その結果、お客様は『生物を含めた水中世界』を見ている、ということを実感しました」

「他人と違うアプローチをする」というのは、実は中村さんの少年時代の体験がルーツにあるのだとか。

「子供の頃、九九の暗記ができずにつまずいたんです。でもある日、表を見ていたら数字を反転させれば、全部覚えず半分だけでいいことに気が付いた。その時『人と同じ道を通らなくても、抜け道がある』と感じました。進化論の中でダーウィンも言っていましたが、弱いやつが進化する、優秀じゃないやつが進化して生き残っているんだ、と思わせる経験でした」

今ではどこの水族館にもある「広報担当」のパイオニアも中村さん。飼育係の頃、スナメリの出産などを発信し、メディアの注目を集めました。結果を出し、信じてもらい、巻き込む。ゼロから生み出す時は、新しい発想だけではなく巻き込み力も要します。水槽の前で「わぁ」と目を輝かせる人たちに目を細めた中村さんは、これからどんなアイデアで魅力ある水中世界を見せてくれるのでしょうか。