機械には出せない、手作りならではの良さがある

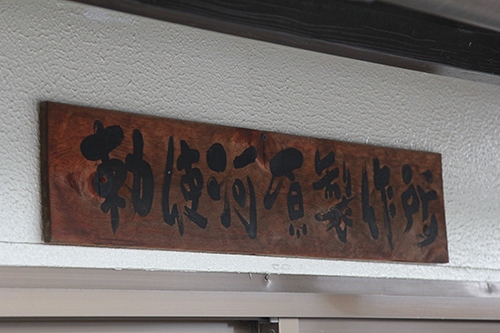

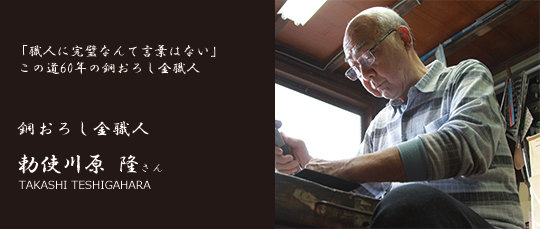

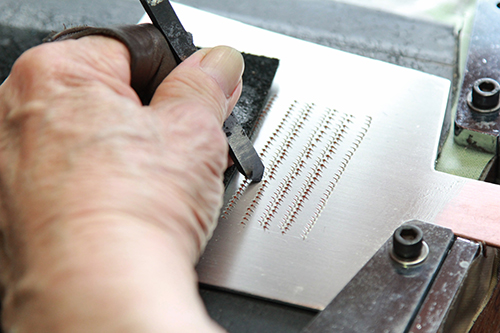

カンカンカンカンカンカンカンー。東京・葛飾区にある閑静な住宅街に、甲高い金属音が鳴り響きます。その正体は、銅器職人として60年のキャリアを持つ勅使川原さんの工房からでした。厚い銅板に添えた鏨(たがね)を目掛けて金づちを振り落とし、一つ一つ真心込めて目立てをして仕上げているのは、大根やワサビ、ニンニクなどをおろす際に使う「銅あたり金(がね)」。ちなみに、一般的に使う「おろし金」という表現は忌み言葉として避けられるため、「あたり金」を用いるそう。現在では機械で量産したあたり金が一般的なこともあり、勅使川原さんは東京都内でただ一人、全国でもわずか3〜4人しかいない銅おろし金職人なのです。

「やっぱりね、機械には出せない、手作りならではのよさがあるんですよ。まずは、切れ味が違うね。厚くて固い銅板にしっかり目を立てて刃を作るから、その辺で売っているものとは比べ物にならないほど、みずみずしくておいしい大根おろしが作れるんですよ。あとは、耐久性だね。機械で作ったものと違って、刃の持ちが格段に違うんだ。一般の家庭で使うなら、おそらく一生使えるんじゃないかなぁ」

勅使川原さんが手掛けるのは、銅あたり金が95パーセント。そのほか、銅卵焼き機や銅鍋を手掛けることもありますが、それは注文が入ったときだけ。それでも、1カ月以上も待たないと勅使川原さんの作品を手に入れることはできないこともあるほど貴重なもの。

「口コミなのかインターネットで知ったのか、たまに工房を訪れるお客さんもいらっしゃってね。でも、今こうやって作っているのはオーダーを受けたものだから、みんな出ていっちゃうんですよ」

早く一人前になりたかったから、楽しいとか苦しいなんて考えなかった

現在、78歳の勅使川原さんが銅おろし金の世界に足を踏み入れたのは、今からさかのぼることおよそ60年。実に、半世紀以上も前のことです。

「銅おろし金職人だったおやじの背中を見て育ったから、高校を卒業して18歳のときにそのままおやじに弟子入りしたんですよ。当時は、今みたいにいろんな職業があったわけではないですから。男だったら家業を継ぐのが当たり前の世の中で…。決して生活状態もよくない時代だったこともあってね、『あれをやりたい』『これをやりたい』って、そんなぜいたくなことも言ってられなかったんですよ」

18歳で銅おろし金職人を志した勅使川原さんでしたが、一人前になるには15〜20年ほどの期間を要したといいます。

「弟子入りしたっていっても、最初は何もできないからね。銅板を磨くなど、おやじの仕事の雑用ばっかりやってましたよ。でも、こういう世界に入ればそれが当たり前だと思ってたから、楽しいとか苦しいとか辞めたいなんて、考えたこともなかったですね。それが自分に与えられたものだと思ってましたから。そんなことよりも、早く仕事を覚えて一人前になりたい。早くおやじを楽にさせてあげたいってね。一から十まで全て自分でできるようになるまでには、やっぱり10〜15年くらいはかかったかな。でもね、今でも完璧なんて思ってないですよ。職人が完璧って思ったら終わりですからね」

それでも、師匠でもある父親が勅使川原さんを「一人前」と口にしたのは、弟子入りから30年以上もの月日が経った頃でした。

「私が50歳になる少し前、おやじがテレビ番組の取材の時に、『息子さんはどうですか?』って聞かれて、『やっと一人前になったかな』って答えてくれたんです。そのくらい職人の世界って厳しくて、師匠は弟子に対して一人前になったなんて簡単には言わないんですよ」

伝統を引き継ぐことも、終わらせることも重要

長い年月をかけて一人前になった勅使川原さんですが、自身の息子と師弟関係を結ぶことはなかったそう。それは、ある時代背景を考えてのことでした。

「息子に継げと言ってたら、もしかしたら継いだかもしれないけどね。もう、おろし金も使い捨ての時代になっちゃったでしょ。これから先、銅おろし金職人として長くやっていけるかって言ったら、私自身、疑問に感じてたんですよ…。だから、無理やりこの世界に入れるのもどうなのかなって。だからといって、新たに弟子なんて取っていられない。今は師匠が食べていくのもやっとなのに、生産性もない弟子を住み込みで働かせ、なおかつ給料を払うなんて難しいかなぁ。でもね、そんな現状を寂しいとか悲しいなんて思いませんよ。『やりたい!』って人がいれば別だけど、必要とされるものって、そのときどきによって変化するものなんです。だから、これがなくなっても、また違う新しいものが誕生すればいいかな」

職人とはいえ、頑固一徹なわけではない。こういった柔軟な考え方は、師匠でもある父親譲りなのかもしれません。

「おやじは明治生まれの人間だけど、考え方は割と先進的だったね。この世界に入った18歳のころは、職人っていったら1日と15日しか休みがなかったんだけど、『これからの時代は1週間に1日は休まないとダメだ』って言ってね。それを実行してたんですよ。また、職人の世界ではよく『技術は見て盗め』って言うんですけどね、それを否とする師匠でね。大事なことはちゃんと教えてくれましたよ」