「ピアノはいかがですか」

「調律を終えて、ご依頼者に『弾いてみてください』とお願いしますよね。この瞬間が好きなんです。大抵は『うわっ』と驚かれますから。その一言のために仕事をしているようなもの」

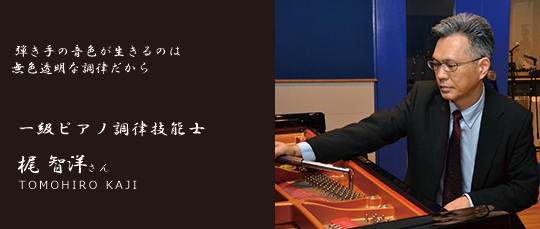

ピアノの調律師とは、演奏者からの依頼に応えて、ピアノの調子を整える職業のこと。中でも「ピアノ調律技能士」は名称独占に指定され、国家資格者しか名乗れない資格となっています。果たして、その“調律”とは何を指すのでしょう。また、どのような状態を「いい音」といえるのでしょうか。

「例えば、ご依頼者から『燃えるような赤い音にしてほしい』と言われても、あえて赤い音のするピアノには調律しません。赤い音しか出せなくなってしまいますので。私がイメージしているのは真っ白なキャンバス。だからこそピアノが、赤い色を出そうとする演奏者に反応するんです」

調律の真の目的は、演奏者が意のままに弾けるよう、ピアノをチューニングすること。それが一級ピアノ調律技能士である梶さんの流儀だといいます。ただし、すべての調律師に共通した方針とは限りません。また、一級とは「グランドピアノも扱える」という職能幅に過ぎないそうです。ちなみに二級は、アップライトピアノの調律まで。

「音のイメージは千差万別なのに、それを表す日本語は限られていますよね。だから、あえて的を絞るような質問はしないんです。『ピアノはいかがですか』。その一言で、ご依頼者のご不満やご要望が自然と語られます。20年以上、試行錯誤して体得できた、私なりの境地といえるでしょうか」

演奏者が弾いたとき、狙った音色を出しやすいから喜んでもらえる。梶さんは、「色を付けない、音色を決めない」ことも技術の一つだと言います。どうやら、正しい音階に整えることだけが調律の仕事ではなかったようです。

音の正しさは、それぞれの心の中にある

「ピアノは1オクターブを12の鍵盤で“割って”います。しかし、1は12で割り切れませんよね。つまり、等間隔で音を割ると、どこかに狂いが出るのです」

こうしたジレンマに対し、チューナーと呼ばれる専門の機器を使ったり、あるいは自分の耳で聞き分けたりと、同じ調律師でも独自の方法があるようです。梶さんは、どちらのタイプなのでしょうか。

「静かなピアノで入るバラードと、ギターやドラムと一緒に演奏するアップテンポな楽曲では、求められる音質が異なるでしょう。レコード収録のような形に残る状況では、曲ごとに調律を変える場合もあります。ですから、私は『色を付けない』んです。」

もちろん、一級ピアノ調律技能士なら、一定の音質を保てるのは当然のこと。しかし梶さんは、さらにその上を目指します。だからこそ、著名なアーティストやコンサートホールなどから声が掛かるのでしょう。

「調律作業には、音程、音の質、弾き心地の各調整と、清掃などが含まれます。このうち、音の質で注意しているのは、『いつでも、元の状態へ戻せること』。硬めの曲をもう1回弾きたいと思っても、軟らかく調律してしまったらできませんからね」

ピアノの奥をのぞくと、マシュマロにも似た白いフェルトが確認できます。これが、ピアノの弦をたたく「ハンマー」です。古くなったハンマーは硬くなるため、けば立てて軟らかくするのが一般的な調律。ところが、梶さんは必ずしもフェルトの調整に重きを置いていないと言います。

「一つの鍵盤に対して調整できるところは10カ所くらい。機械的な部分ならいくらでも調整ができるし、元にも戻せますよね。フェルトを絶対にいじらないかというと、そんなことはありません。しかし、優先順を考えるなら、他にやれることがあるはず」

ピアノ調律には、インハーモニシティや平均律のような、調律師側に立ったチューニングの考え方があるそうです。ところが、梶さんの考え方は、「そのピアノは誰が弾くの?」という1点のみ。調律師はあくまで裏方であって、自ら色をまとうべきではないとの姿勢を貫いています。

資格は、コミュニケーションの実現手段

「最初から調律師を目指してはいなかったんです。ピアノは習っていたものの、レッスンが嫌で、いつも熱を出すような子供でした。むしろ、バンドでエレキギターにはまっていましたね。そのバンド仲間が、からかい半分で言ったんですよ。『梶は耳がいいから、調律師になったらどうだ』って」

物は試しということで、調律学校の見学へ向かった梶さん。そこで展開されていたのは、職人だった父親が取り組んでいるような、ものづくりの世界でした。楽器というより、さまざまな部品が組み合わさった工芸品としてのピアノに、親しみを感じたそうです。

「調律師としてのやりがいを感じたのは、学校を卒業した後、ヤマハの音楽教室などでお客さんと接してからです。仕事である以上、相手のオーダーを満たすのが大前提。『どうして私の好みが分かったんですか』という満足に対して、笑顔と報酬を頂くわけです。ですから、技術者だとしても、コミュニケーションが欠かせないと思っています」

相手の意図を理解できないと、調律の目的が定まらず、自己満足に終わってしまいます。自己満足に浸りたいなら、自分のピアノだけをいじっていればいい。しかし、それでは仕事と呼べません。梶さんは、職人だからこそ会話力が必要と話します。

「以前、調律学校を卒業して調律師を目指していたのに、就職先で営業に配属されたから辞めたという後輩の話を耳にしまして。『あぁ、もったいないな』と。営業と技術は関係のないように思えますけど、実は自分と弾く人の間にピアノがあるんです」

鍵盤の奥に隠れていた人生の真実。「手に職が付いたから安心」ではなく、「その手をどう顧客のために使うのか」まで考えておかないと、本当の意味での資格は生きてきません。求められたものを具現化できるのがプロフェッショナル。単に知識やスキルが優れているだけでは、マニアの域を出ないでしょう。

「Volta Studio Recording」

東京都中野区中央4-60-3 銀座ルノワールビルB1