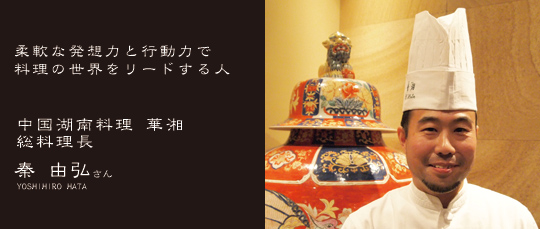

広東料理、四川料理とならんで中国八大料理のひとつに数えられる“湖南料理”。今回、インタビューに登場いただいた秦さんは、まだ日本では珍しい湖南省の郷土料理が食べられる店「中国湖南料理 華湘」の総料理長として活躍されている方です。“芸術的ともいえる料理の数々を作りだす”と評価の高い秦さん。そのクリエイティビティの源についてお話をうかがいました。

広東料理、四川料理とならんで中国八大料理のひとつに数えられる“湖南料理”。今回、インタビューに登場いただいた秦さんは、まだ日本では珍しい湖南省の郷土料理が食べられる店「中国湖南料理 華湘」の総料理長として活躍されている方です。“芸術的ともいえる料理の数々を作りだす”と評価の高い秦さん。そのクリエイティビティの源についてお話をうかがいました。

「お客様には料理だけでなく新鮮な「驚き」を提供したいと常に考えています。湖南料理は辛さと酸味が効いた「酸辣」が特徴。また、土地柄から保存食が発達しているため、料理には海産物の乾物、燻製肉、豆腐などの加工品が多く使用されます。しかし、それらの特徴を忠実に再現するだけではお客様を驚かせることはかないませんし、お客様に飽きられてしまいます。湖南料理の技法と伝統を守りつつも、現代の新しい考え方を取り入れた料理が作り出せて初めて、お客さまに驚きや感動を与えられるはずと信じています。」

ポット状になった器からは何やらグツグツとお湯の湧く音が…蓋を空けてみると熱々の湯気で温められたお菓子が表れる…。これは、インタビュー当日、お茶とともにお出しいただいたデザートにまつわる演出です。味だけに留まらず人々の五感をも巻き込んだ“驚き”を与えたい、そんな秦さんの心意気が理解できた瞬間でした。

「食べること即ち健康法であり医療でもある」という中国の伝統的な考え方と、現代人の健康志向にマッチしたテーマとして秦さんがたどり着いたのが「野菜」。決めたことはとことんやり遂げるという秦さん。そのバイタリティで「ジュニア野菜ソムリエ」の資格まで取得してしまいました。

「食べること即ち健康法であり医療でもある」という中国の伝統的な考え方と、現代人の健康志向にマッチしたテーマとして秦さんがたどり着いたのが「野菜」。決めたことはとことんやり遂げるという秦さん。そのバイタリティで「ジュニア野菜ソムリエ」の資格まで取得してしまいました。

「無農薬野菜などが一般的になってきた今、単純に健康の観点から野菜を使うだけでは自分らしくない。お客様に『えっ、なにこれ?』と思わせるような変わった野菜や料理を出せたら面白いのではないかと考えました。世界中の野菜を知ると、これも使ってみたい、あれも味わってみたいと欲が出てきます。しかし、珍しい野菜ほど取り寄せるのが難しい。それでも、諦めず、粘り強く、供給先を探し続けたところ、今では巷の八百屋さんよりも珍しい野菜を入手できるほどになりました。」

日本では咲かせるのが難しい生姜の花をタイからわざわざ空輸したお話、50cmもあるアスパラガスをお客様の前で切り分けて提供したところ大変喜ばれたお話など、野菜にまつわる経験談が豊富に飛び出す秦さん。「驚きを与えたい」という願いから誕生した数々のお話には料理とお客様に対する愛情の深さが感じられます。

「中国湖南料理 華湘」では、なんと15から16ものコースを扱っています。特筆すべきはそのコースのほとんどが異なるメニューで構成されていること。さらに、そのコースは3カ月に1度変わるといいます。

「中国湖南料理 華湘」では、なんと15から16ものコースを扱っています。特筆すべきはそのコースのほとんどが異なるメニューで構成されていること。さらに、そのコースは3カ月に1度変わるといいます。

「確かに、メニューをいくつも考案するのは大変です。同じメニューを季節によって入れ替えるだけのお店も多いようですが、全く同じメニューを出し続けることはしたくないというのが料理人としての私のプライドです。ヒントを求めて雑誌や本を読み、フレンチやスペインレストランなどジャンルの異なる料理を食べに行くこともしばしば。しかし、各所で得られるのは新たなメニューを創造するための単なるヒントに過ぎません。そこから、自分なりの発想を膨らませて、全く異なるメニューを作り上げるようにしています。ですからヒントはどこにでも転がっています。スーパーで見かけたカップラーメンの珍しいネーミングが新たなメニューの開発につながったこともありました。」

変化に富んだメニューのみならず、それぞれに美しい盛り付けがなされているのも、秦さんの作る料理の特徴です。そのクリエイティブな発想はどこから生まれてくるのでしょうか?

「料理の盛り付けで意識しているのは、皿選び、色彩、立体的に盛り付けることです。盛り付けには生まれつきのセンスも影響するでしょうが、まわりのモノをよく観察することも役立ちます。街中、自然、雑誌や本…とにかく自分の周りをよく見ることですね。色々なモノを眺めていると、何かしら印象に残るモノや風景が見つかります。その何に惹きつけられたのか、色やバランスなどを自分なりに分析して、それを盛り付けに取り入れています。また、食欲を増進させる赤、黄色をアクセントにしながら、料理が美しく見える色使いを取り入れるようにしています。」

「この色の反対色はどれなんだろう?」色に対する疑問を解決し、感覚を研ぎ澄ますために「色見本帳」が手放せないという秦さん。「極める人」に欠かせないのは、職業の枠に当てはめることができない意外性に溢れた“道具”と“発想力”にあるのかもしれません。

秦さんの仕事の舞台である「厨房」。ホテルやレストランなど数々の厨房を見てきた経験豊富なプロが考える理想の厨房とはどのようなものなのでしょうか?

秦さんの仕事の舞台である「厨房」。ホテルやレストランなど数々の厨房を見てきた経験豊富なプロが考える理想の厨房とはどのようなものなのでしょうか?

「お客様と同じ空間で料理が作れるフルオープンスタイルのキッチンが理想です。料理の味わいは温度に左右されるため、お客様がどのような温度で過ごされているのかを料理人が把握しておけるのがベスト。火を使う厨房には熱がこもってしまいがちなので、料理人たちとお客様とが感じる温度にはどうしても差ができてしまいます。その差を解消できる厨房であれば最高ですね。」

調理の様子が見えるエンターテインメント性で採用されがちなオープンスタイルのキッチンですが、それ以外の長所もあるようです。また、料理には“提供のタイミング”が重要であると秦さん。

「待っている時間も味のうちで、提供のタイミングが早すぎても、遅すぎても料理のマイナスになりかねません。そのタイミングを見極めるのが料理人の力量でもあります。しかし、厨房とお客様のいる空間が離れていると、そのタイミングはホールのスタッフに頼らざるをえません。スタッフが逐一報告してくれるとはいえ、料理人が直接確認できるのが理想。そういった意味でもお客様の様子が見える厨房がベストなのではないでしょうか。さらに、スタッフたちがお互いに何をしているのか把握できる空間であれば、遅れている工程を手伝うなど作業効率があがるため、提供のタイミングを逃さずに調理ができるという面でも素晴らしいと思います。円形の空間の中心に向かって調理台が並ぶような厨房なんていいかもしれませんね。」

円形の厨房とはユニークですね。料理だけでなく、全ての面において遊び心を忘れずに柔軟な発想ができる秦さん。料理と建築、ジャンルは異なりますが、そのクリエイティビティの根本には通じるものがあるのではないでしょうか。

(取材・文/小林未佳)