客観的に見て気付いた職人の魅力

室内の仕切りや日よけなどに使用されるすだれ。その歴史は古く、平安時代の宮廷生活にすだれが溶け込んでいた様子が枕草子に記載されています。

江戸時代にはすだれ専門の職人がいたことも記されていて、高貴な身分の人だけでなく、庶民にも広く用いられるようになりました。以来、300年にわたり継承されてきた「江戸簾(すだれ)」は、東京都知事指定の伝統工芸品にも登録されています。

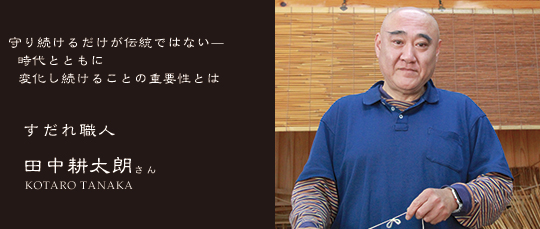

そんな江戸簾(すだれ)の職人として、現代の生活様式に合致したデザインと、優れた品質のすだれを作り続けているのが、田中製簾(せいれん)所の5代目・田中耕太朗さんです。

幼い頃から当たり前のように家業を手伝い、日常にすだれがあったにもかかわらず、大学を卒業後は、今でいう「大学の研究室」の助手としてキャリアをスタート。意外なところから社会人としての第一歩を踏み出すことになるのです。

「今考えると、当時は家業を継ぐ気はまったくありませんでした。生まれた時からすだれが日常にあったので、“すだれ作り=仕事”って考えがなかったんですよね。とはいえ、与えられた仕事をこなすっていう会社員が性に合わなくて…。そんな時、通っていた大学の教授から声を掛けてもらい、助手として働くことになりました」

助手をしながらも、繁忙期の夏のシーズンには家業を手伝うなど、二足のわらじを履いていた田中さん。そんな生活を4年ほど続けると、これまで見えなかった家業の新たな一面が見えてきます。

「離れる前は職人の“ものづくりの部分”だけに目がいっていたんですが、意外といろんなことをしてるんだな、と。4〜5人の小さな会社とはいえ、経営していかなければならない。銀行とのお金のやり取りはもちろん、すだれを作るための材料だって調達しなきゃでしょ。すべて自分で完結しないといけないって考えたら、望んでいた環境だなって思えたんですよね」

時代とともに少しずつ変化

そうして、4年ほど勤めた研究室を退職すると、26歳にしてすだれ職人としての人生をスタートさせた田中さん。望んでいた環境に身を置き、大きなやりがいを感じるとともに職人としての道を歩み始めるのです。

「すぐに経理的な部分を全部、任せてもらえたんですよ。『お前がやれ』って。人から指示されるわけでなく、自分ですべて完結する仕事を望んでいたので、職人仕事以外のこういう業務は特に楽しかったですね」

しかし、楽しいだけでは務まらないのが職人というもの。決してすべてが順風満帆だったわけではありません。

「学校を卒業してすぐに専業になったわけではないので、その分を取り戻さないといけない。すだれ作りはもちろん、さっき言ったようにそれ以外の部分もある。誰も代わりはいないので、『つらい』なんて言ってもいられない。それはそれはハードな毎日でしたね」

当時は1990年代初頭。バブル崩壊のあおりを受け、田中製簾(せいれん)所もこのままでは危機的状況であることは明らか。そこで田中さんは、大きな改革に打って出るのです。

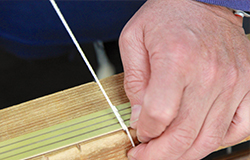

「簡単にいうと、うちしか作れないものを手作業で作ろうって。それまでは外注して製作していたものを納品してたこともあったんですよ。でも、それだと外注先にお金を払わないといけない。納品先の入金日とは差が生じるわけですよ。バブル崩壊後につぶれた取引先もあったので、納品先がつぶれてしまったら、パンクして夜逃げしなきゃいけないリスクがあるでしょ。なので、そのころから外注せず、うちでしか作れないものを作るように少しずつシフトしていったんです」

元に戻るのは、退化ではない

時代の変化に合わせてスタイルを変える─。長く続く伝統を守る伝統工芸品には不適切な表現に聞こえがちです。しかし、「それも必要なんですよ」と田中さんは胸を張って答えます。

「これまで受け継いできた伝統や知識、技術などを使って需要に応えるのが職人の仕事。材料なんかも少しずつ変わっていますし、ずっと同じことをやっているわけではないんですよ。仮に新たなことを試して、それがダメで元に戻ったとしても退化じゃない。時代によって需要と供給のバランスも変わってくるので、オリジナルの対応も大いに必要になってくる仕事なんですよね」

だからこそ、多くのすだれ職人が一気に消えてしまったこの時代にも、第一線で活躍できているのかもしれません。

「すだれの需要自体はそこまで変わらないんじゃないかな。それなのに職人が減っているから、職人一人当たりの供給量はそれなりのボリュームになる。もうかる仕事ではないけどね(笑)」

現在は5代目の耕太朗さん1人ですだれを製作している状態です。今後の展望についてこう語ってくれました。

「若い頃とは違って、今はもう遠い未来の目標はないんですよ。世の中、どう変わるか分かりませんからね。いつまでこの仕事ができるか分からないけど、できる限りは続けさせてもらおうって。もちろん食べるために働くんですが、自分の作るすだれがないと困るっていう人の役に立っていたいよね。そういう意味では、文化的にも長く続いてきたものだから長く残ってくれればいいなって。だから、もし『やりたい!』って人がいたら、いくらでも伝えたいと考えています」