カーディーラーの整備士としてスタートした意外なキャリア

かつては武器として、現在は美術品として長い歴史を持つ日本刀。最近では若い女性や海外にもファンが多く、性別や世代、国境を超えた「刀剣ブーム」が巻き起こっています。

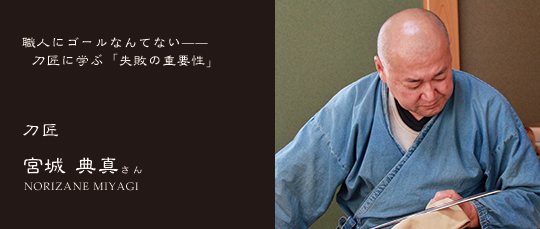

そんな刀剣を作り続けて40年近くになるのが、刀匠の宮城典真さんです。父は、鎌倉時代の刀剣をほうふつとさせる作品を再現できる、数少ない刀匠の1人として知られる宮城昭守さん。

鍛冶屋の家系に生まれ、中学生の頃から炭切りや焼き入れなどの簡単な作業をしていたにもかかわらず、高校卒業後は、意外にも某カーディーラーの自動車整備士としてキャリアをスタートさせます。

「継ぎたくないとかではなく、外の世界も経験しておいた方がいいかなと思って。工業高校だったし、機械いじりが好きだったので、卒業後は整備士の道を進んだんですよ。整備士とはいえ、ずっと車の整備をしているわけではなく、自分でお客さんをつかまえたり、修理した箇所を説明したり、営業的な仕事もしてましたから。意外といまの職人仕事にも生かせることはありますね」

しかし、そんな会社員生活もおよそ1年半で終了。父親である昭守さんに弟子入りし、刀匠としての、長い、長い人生を歩むことになるのです。

「中学生の頃からずっと手伝ってきて、少なからず土台がありますから。あとは自分の努力次第でおやじのノウハウを吸収できる。刀匠は選ばれた人しかできない仕事ですからね。ただ『やりたい!』と言っても、できるわけではない。それなら刀匠としての人生を歩んでいこう。そう思ったんです」

技術を磨くだけでなく、いい作品を見るのも大事な修行

20歳にして刀匠としてのキャリアを歩むことになった宮城さん。ゼロからのスタートではないとはいえ、一人前になるまでの道のりは、決して穏やかと言えるものではありませんでした。

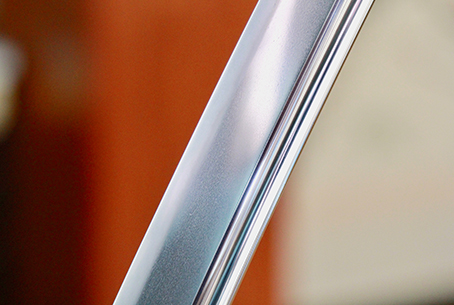

「同じ日本刀でも一つ一つまったく違うんですよ。細かい違いが分からないと、つまり、目利きができないと技術も身に付かない。資格のある刀匠の元で5年修行し、国家試験に合格すれば刀匠になれますが、それはペーパードライバーみたいなもの。それだけでは刀匠として最高の刀、お客さまの要望を満たす刀なんか作れないんです。刀は切れて当たり前。最低ライン。何千年も残る美術的価値のある刀を作らないといけないんですから」

ただがむしゃらに技術を磨くだけでは一人前にはなれない─、そう考えた宮城さんは、鑑賞会などに参加してより多くの刀を見るなどし、知見を取り入れるようになります。

「作者の名前を見ずに作品だけを見て、どの時代に誰が作ったどれくらいのレベルの刀かを目利きします。それが分かってくると、自分が作る時に『こう焼き入れをすればいい』って感じでイメージできる。目利きができないと、作りたいものをイメージすることすらできませんから」

そうしてインプットを続けた結果、目利きもできるようになったと振り返る宮城さん。しかし、それでも失敗だらけの日々…。「この失敗こそが、第一線で活躍する刀匠には必要」そう宮城さんは教えてくれました。一体、どういうことでしょうか。

次へ生かすためにも、失敗はどんどんしていい

「失敗するでしょ。すると、どうして失敗したか考えて次はこうしようって工夫するでしょ。これを繰り返すことで上達するから、一つ一つの作品にも表現されるんですよ。今は失敗を恐れる子が多いけど、私の場合、これが楽しくてね。失敗してもいいんですよ。ただし、失敗したらそのままにしないで、次に生かすのが大事ですからね」

そうして技術を磨いていった宮城さん。現在は、年に10本〜15本ほどの日本刀を作っています。

「おやじがいた時は年間40本くらい作ってたけどね。今は1人だからそんなもんかな。ただ、時間をかければいいってものでもないんですよ。時間をかけ過ぎてもいい刀なんて作れない。逆に経験や知見があれば、意外と時間をかけなくてもいい刀ができるんです。修行時代にうんと苦労したからね。今はもう苦労せず作れちゃいますよ(笑)」

そう笑いながら答えてくれた宮城さんですが、一方で、「刀匠にゴールはない」とも語ります。

「だって、よりよい刀を作るんだったら、レベルアップしないとダメでしょ。だから、まだまだ時間と経験が必要だね。やっぱりね、鎌倉時代の刀って想像以上に奥が深いんですよ。それっぽくはできるかもしれないけど、見比べた時に遜色なく作るなんて到底できない。だから、オリジナリティーを注入しつつ、ご満足いただける刀を作れるようになりたいですね。ゴールなんてないんですよ」