樹木を倒すのではなく、静かに「寝かす」

「もともとツリークライミング®は、生物研究者のニーズから生じた技術です。樹木の上で暮らす鳥や小動物はどのような生活をしているのか、何を食べているのか。あるいは、樹木を枯らす原因はなんなのか。地上から分からないとしたら、樹上まで見に行ってみようと。そうした中で培われたスキルが、アーボリスト®のバックグラウンドになっています」

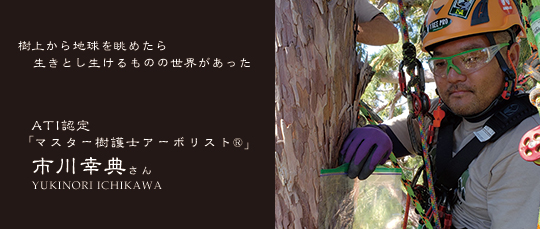

ロープに身を任せ、高所で作業するアーボリスト®。一見すると、木材を切り出す人や、邪魔な枝を払う人に思えてしまいますが、実は「樹木を守り、世代をつなぎ、自然の恩恵と循環再生を担う人」なのでした。市川さんによると、アーボリストは「樹木を倒す」といわないのだとか。人間の患者と同様、「樹木を寝かす」のです。枝にしても、直裁的に「切る」とはいわず、「抜く」「外す」「飛ばす」を多用します。

「ツリークライミング®と同様に、チェーンソーワークも重要です。しかし、『どうやって切ったら効率的に材を取れるか』といった、材木業的な視点は持っていません。『日差しをもっと入れるには、どの枝を外せばいいか』とか、『あの枝を飛ばしておかないと、この木が真っすぐ伸びないな』とか、そういった“生かしていく”視点ですよね。海外では、その街固有のシンボルツリーを持つことがトレンドになっています。邪魔だから切るという発想は、あまり見かけません」

市川さんが率いる緑屋樹木医事務所の業務範囲は、樹木の保護・保全活動、樹木診断、樹上生態系調査、緑地の管理業務、一般向けの自然体験教室など、実に多彩。また、次世代アーボリスト®の育成、事故に備えた樹上レスキュー体制の整備、安全にも配慮した災害地における樹木除去作業などを、合計6人の社員で手掛けています。

樹木のパズル「リギングテクニック」

「樹木を切って倒すだけなら、個人の職人でもできるでしょう。しかし、特殊な環境の中で枝や幹をコントロールしながら安全に作業するためには、的確なワークプランとチームプレーによるロープワークが欠かせません。このスキルを『リギングテクニック』などと呼んでいて、国際アーボリカルチャー協会(ISA)の世界基準となっていますし、ISA公認団体のアーボリスト®トレーニング研究所(ATI)で習得できます」

樹木を伐採するときに注意すべきは、倒木や幹の落下による事故です。「リギングテクニック」とは、樹木などを狙った位置に寝かせるシステムのこと。ロープのつるし方や滑車の位置ひとつで、その結果が異なってきます。そこには、チェーンソーを扱う人、ロープを操る人、地上から全体を指揮する人など、さまざまな役割分担が生じるとのこと。広範囲なら、伐採していく樹木の順番も問われるでしょうし、もはやパズルの感覚です。

「ロープと滑車は物理学、生態系の調査や樹勢の回復には生物学、土壌改良なら化学、万が一の事故には医学など、思いの外、多彩な知識が必要とされます。これらを個人で習得すると、むらや我流のような、くせが出ますよね。やはり、ISAのような技能の世界標準化が望まれます」

もともと、好きな植物と触れ合えるような職に就きたいと考えていた市川さん。しかし、植物を知れば知るほど、「学問に裏付けられた正しさ」が必要と思えてきたそうです。そうした中で出会ったのが、農学博士であり日本にツリークライミングという概念を導入した、ジョン・ギャスライト氏。

「ジョンさんの主催するプロジェクトに参加し、世界で最も大きく育つといわれるジャイアントセコイアに登ることができました。樹高80メートル余り、幹の直径も5メートルはあろうかという巨木です。その上から地球を眺めていたら、倒木自慢や商売中心で考えていた自分が小さく感じられて。逆に、アーボリスト®の世界観って、こういうことなのかと。そのとき、樹木を見る目が変わりましたし、勉強しなくてはいけないことがたくさんあると痛感しました」

青々しい葉がなければ酸素を生みださない。コンクリートからは果樹が生えない。森林があるからこそ、動物は身を守って暮らせる。つまり、人間を含めた生物の多くは、樹木によって生かされているのです。ジャイアントセコイアの樹上には、頂点でしか見ることのできない景色が広がっていたのでした。市川さんは現在、「ARBOR-LIFE 自然と共に木のある生活を!!」を会社のコンセプトにして、定期的にジャイアントセコイア保護プロジェクトを実施したり、ISAへ参画したりもしているそうです。

資格は、自分を表す哲学である

「その一方で、日本には、『アーボリスト®のスキルを取得し、誰にもまねできないような伐採で稼ぐ』風潮が散見されますよね。確かに発注側からすれば、安全で確実に業務を遂行できる業者の目安にはなります。しかし、樹木の知識を高め、その存在価値を見いだすことこそ、本来のアーボリスト®が目指す職能ではないでしょうか」

この話を聞いて連想したのは、日本に固有の「里山」という存在でした。建材や燃料、食料などの調達のため、自然を管理していく考え方です。そんな里山における樹木の目的は、伐採されることであり、生かされることではありません。林業も、この前提で成り立っているのでは。

「国内のアーボリスト®は将来、二極化されていくと考えています。それは、伐採するための資格と、生かすための資格です。ですから、資格が業務内容を決めるわけではないのです。その前に、『自分はどうありたいか』という哲学がないと」

アーボリスト®は、車両が入っていけないような環境で働く現場作業者なのでしょうか。むしろ、目に見えない白衣をまとった頭脳集団とも思えてきました。加えて近年、自然災害などで電線に引っ掛かった樹木の撤去などの依頼も増えているのだとか。当然、電気工学や絶縁の仕組みといった知識が必要とされます。

「夏は暑いし、冬は寒いし、樹木を切ってしまうこともあるので楽しいことばかりではありません。また、伐採という面だけがクローズアップされると、『自然の破壊者』とも受け取られかねないでしょう。アーボリスト®の真意は、まだまだ伝わりきっていないようです。注目されつつある資格ですが、哲学を持っていないと誤解が起きるし、長続きしない印象ですね」

樹木医の資格も有している市川さん。人間の医療の世界では、すでに予防・未病の考え方が根付いてきました。樹木も同様で、危険な状態になってから治療や回復などを行うのではなく、危険が及ばないよう常日頃から健全に育てることが大切。まさに、マスター“樹護士” アーボリスト®の職能名が、その実を表しているようです。