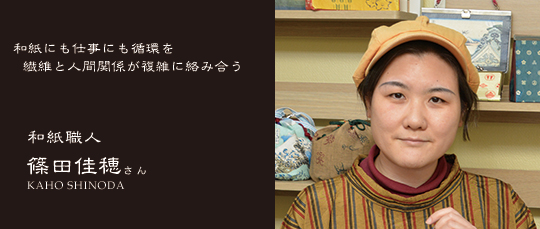

五輪人気が活路を与えた「東京産」という切り口

売上を立てていくことから考えていかないと、「伝統産業は存続していけない」と話す篠田さん。大手と同じことをやっていても、やがてのみ込まれて、“ゼロ”になる可能性があります。だったら、「誰もやっていない、その道の1番手」になることが、ご自身の目標なのだとか。職人というより、デザイナーや商売人としての自覚があるとも言います。

「作り手にとってのイイモノが、必ずしも売れる時代ではないという気がしています。かつては、作り手と問屋が共にいて、業界の側から商品を吟味していました。しかし、今は“マーケット直”ですから、作り手が市場を理解していないと。特に、東京で商売する場合、直販の傾向が強いと感じています」

篠田さんのご先祖は代々、ご祝儀袋などにみられる水引の問屋を営んでいて、当主の名乗る「屋号」のようなものが存在していたとのこと。しかし時代は変わって現代、水引だけに頼った経営を、「いかにもキャパシティーが狭い」と心配していたそう。そこで、大切な当主の名前「久平(きゅうへい)」を絶やしたくないという思いもあり、それまでの会社勤めから、いよいよ独立へと動き出しました。

「2015年に個人で起業したときは、和紙を仕入れて商品にしていたんですね。そのときの社名は『久平雅工房』です。当時の日本は、とにかく東京五輪の開催決定で盛り上がっていたように思います。市場的にも、メイド・イン・ジャパンではなく、メイド・イン・トウキョウが欲しいという声に満ちていました。そこで打ち出していったのが、東京産の原材料を中心に、東京の水道水や地下水を使い、東京在住の職人たちで和紙を作る『オール・トウキョウ・ハンドメイド』だったのです」

東京といってもあきる野市などには、和紙の原材料となるコウゾが自生し、保存会も存在しています。そうした地域との差別化を、どう図っていったのか。実のところ、コウゾや和紙をすく際に重要なトロロアオイは、“食べられる”のです。そこで、「安心・安全」というブランディングが構築できないかと思いついた篠田さん。もちろん和紙ではなく、コウゾの葉やトロロアオイの花、実などで作った料理のレシピを、開発、発信していったそうです。

和紙づくりに必要な原材料は、たった2種類

「安心・安全」を打ち出す以上、東京下町に流れる川の水より、水道水が適しているでしょう。水道水を使うと「和紙が変質して短命」という声もあるようですが、篠田さんは、「原材料の下処理次第で長持ちさせられる」と言います。和紙の特徴は、やはり丈夫で長持ちすること。誤って財布を入れたまま洗濯しても、和紙製のお札は形状が保たれます。他方の洋紙を使ったレシートなどは、紙の繊維がほぐれて固まりになることもあるでしょう。

「手すきの和紙には、3層になっているコウゾの皮のうち、一番内側の白皮(しろかわ)を主に使います。自家栽培する際は、自然に分かれていく脇芽を摘んで1本の長い枝にすることで、蒸した後に皮が“するっと”むきやすくなるんですね。節もなくなりますので、作業が楽です。この白皮を3時間ほど煮て柔らかくした後、さらにたたいてほぐします」

一方、「トロロアオイ」で使うのは根の部分。たたいて水につけておくと粘り気のある成分が抽出できるので、これを使用します。粘り気のあることでコウゾの繊維が水中で浮遊し、容易にすくえる仕組みです。なお、繊維の量や荒さ、粘り気加減を変えた漉(す)き方によって、さまざまな和紙が作れるそうです。すいた繊維を乾燥させると和紙になります。

「『和紙ラボTOKYO』の入口側はショップになっていて、工房は奥にあります。常設している商品は、茶巾やかばん、水引を加工したアクセサリーなどですね。持ってみて感じるのは“軽さ”でしょうか。その割には頑丈でしっかりしています。お客さん用の座布団カバーも和紙で作っていますが、めったに破れません」

篠田さんは、同じ「東京産」へのこだわりから、都内の神社にあるおみくじなどを再利用した和紙作りも手掛けています。もともと江戸時代には、現在の雷門1丁目を中心に古紙再生の産業が根付き、「浅草紙」などと呼ばれていたのだとか。そこで、「浅草紙スタイル」を復刻させ、1番手になってみようと思い立った篠田さん。ご縁のあった浅草神社から、「結ぶことで、お役目の終わったおみくじが生かせるのであれば」との理解も得られたため、オマージュの気持ちを込め、「平成ASAKUSA和紙」として新たに誕生させました。

動き続けて、循環を絶やさない

篠田さんは折に触れ、「何ごとにも循環が必要」と話します。循環させれば、そこに継続的なお付き合いが生まれるそうです。作って終わりなのではなく、人と人をつなげていく。それが、会社や文化を永続させる鍵なのではないかと、篠田さんは実感しています。

「もちろん、『それで和紙といえるのか、形だけではないのか』という意見もあるでしょう。ですが、当社が作る和紙を商品と捉えていて、作品とは考えていません。その一方、『伝統的な手法と原料を、現代ならではの発想で維持していきたい』という思いは、誰よりも強く抱いています。かつて、割り箸の削りくずの再利用で、箸袋を作ったこともあります。環境の問題にも関わっていければ、幅広い他分野で和紙が認知していただけると思います」

同社の手掛けるワークショップも、人と人をつなげるきっかけです。「移動できる和紙作り体験」と表し、学校や寺社仏閣に道具と原料と共に出向いてワークショップを開催しています。またコロナ前には、ロンドン、アブダビ、タイ、パリ、フランクフルトなどの海外でも開催し、大好評を得たそう。他にもご朱印帳を手作りして、神社やお寺に参詣するツアーなども企画しています。一製作所ではなく、株式会社としたことで、柔軟な活動ができているのでしょう。

「昨今、繊維状によった和紙を利用したマスクが開発されて話題になっています。コウゾの白皮にさまざまな工程を加えるため、菌の好む栄養分が抜け切ったのではないでしょうか。もし、抗菌作用が独自の実験で立証できるとしたら、面白いトピックスですよね。和紙製のマグやお皿、お弁当箱などが食中毒防止に役立つんじゃないかとか、つい、そういう発想をしてしまいます。もともと着物の防虫にも、和紙が使われていたわけですから」

和紙に関する免状などは持っていないという篠田さん。資格について尋ねると、「その方向にしか進めない一本道と捉えず、どこにでも向かえる土台のように生かしてほしい」とおっしゃっていました。では、自らのスキルを土台の上で循環させるために、何が必要なのか。この問いに対し篠田さんは、「改善を繰り返しながら動き続けること」と回答。まさにこの行動力があれば、何を始めたとしても成功していたのではないでしょうか。