遺失物を扱う古物商の家に生まれて

「カメラは“欲に駆られない”と直らないの」。16歳のころから、実家でカメラ修理を手掛けていた早田さん。父親が仕入れていたカメラを修理し、見事に売れたら、その売上は自分のお小遣いにできたそう。「収入と直結していたから、絶対に直さなきゃいけないと思った。誰かにカメラ修理を学んでいたら、ここまで真剣になれなかった気がする」と自らを振り返ります。

「当時の父は、旧・国鉄と警視庁の遺失物を引き取っていて、中でもカメラに特化していたのね。それぞれ数カ月に1回の入札で、200台以上のカメラを仕入れていたかな。忘れ物で多いのは、2年位前に流行したカメラ。同じ機種なので構造は一緒だし、修理のコツをつかんでいくそばから、別のカメラが流行していったよね」

そんな家業一筋だった早田さんに転機が訪れたのは、結婚の翌年でした。ウィーン大学の非常勤講師を勤めていた井口教授から、ヨーロッパ旅行へのお誘いがあったそうです。ドイツに来て驚かされたのは、名前も知らないような国民的機種であふれていたこと。日本円にして3000円前後の中古カメラが、いくらでも手に入ったそうです。試しに何十台かを仕入れ、日本で直して売ってみたところ、なんと1週間で完売。「これで行こう」とひらめいた瞬間でした。

「安かったから、部品取りとしても仕入れられたんだよね。機種に精通していなくても、壊れた部品をまっとうな部品に交換すれば、動くようになる。そうしているうちに、機種ごとの構造が見えてくるわけ。倉庫に1000台くらいある在庫も、実は“スペア部品”としての価値が大きい。だから、『早田カメラ店に持っていけば、直せないカメラが直る』なんて言われ始めてね」

早田さんが修理・販売しているのは、1960年より前に製造された「電源を用いないカメラ」のみです。早田カメラ店でカメラを購入した顧客に対しては、いつでも修理無料。時限を切った保証期間なども設けていないとのこと。ただし、他店で購入したカメラの修理は費用をいただきますというスタンスです。

周囲を巻き込む吸引力、もはやブラックホール級

「とにかく、人と話をするのが好きだったね。その際、ドイツ語をしゃべれないと打ち解けられないから、独学で一生懸命になって勉強した。ドイツ語を口にすると、現地の人たちはベラベラ話してくれるし、会ったこともないようなカメラ店の人に、いつの間にか自分の名前が通っている。『おまえが完璧に直すハヤタか。お金は後でいいから、好きなカメラを持って行け』ってね」

やがて、カメラサービスセンターの閉鎖といった貴重な情報も、現地から届くようになりました。「ライカの海外支部が撤退するが、在庫部品を買うか」。そんな問い掛けに対し、早田さんは迷わず即決したそうです。取得費用はメーカーにより、数十万円から200万円前後。正規のパーツ類に加え、正規の修理工具が手に入り、ますます早田カメラ店の評判は高まりました。もはや、カメラの修理工具類は、自作も含め、全部で1000種類を超えるのだとか。

「おかしいんだよね、誰かが必ず助けてくれる。ある部品がなくて困っていたときも、メーカーを紹介してもらえてね。購入条件は、一生で使う量の何十倍のロットだったものの、迷わず買いました。なかったら直せない、あれば直せる。在庫切れって、特定のパーツに集中することもあるから、その部品を持っていると強いんですよ」

そんな同店の顧客は、写真を撮らない、いわゆる「コレクター」が多いとのこと。そして、お気に入りの機種のコンプリートが最終目標なのだとか。そうした顧客が残念なことにお亡くなりになると、交流のあった奥さんから電話をかけてくるそう。「頼むから、カビが生えて邪魔なカメラを引き取ってくれ」と。もちろん、奥さんが驚くような“相応の対価”で、希少な機種を譲り受けています。

「ある日、根本君というコレクターが、カメラを直してくれって訪ねてきたわけ。でも、自分の店のカメラじゃないから、最初、断ったんだよね。修理だけはしていないって。そしたら根本君、『それは違う。だったら、私がやります』って。それで2002年に、一般修理専門のハヤタ・カメララボを設立したの。彼もコレクターだったから、自分のカメラが動かない“気持ちの悪さ”を知っていたんだね。会員制の委託修理というアイデアは彼の発想で、もう、20年近く頑張ってくれています」

創意工夫をしないことも、伝統維持に欠かせない技術

同店の立ち位置は、撮影愛好家向けというより、コレクターのニーズを満たすためのもの。だからこそ、売り出した当時のママの姿にすることが重要になります。いわく、「知識があって手先も器用で、我流でなんとかできてしまう弟子ほど、クラシックカメラの修理に向いていない」のだとか。ほかの修理店などでカメラを開けたとき、何がどうなっているのか追えなくなってしまうからです。

「資格や知識を身につけると、“もっと、こうすればいいのに”っていう発想が出てくるんだよね。ただ、クラシックカメラの世界で言えば、それは、かえって直していないってこと。逆に、かつてのままを正確に復活させるほうが難しい。その差は、カメラを手で触った瞬間に分かりますよ」

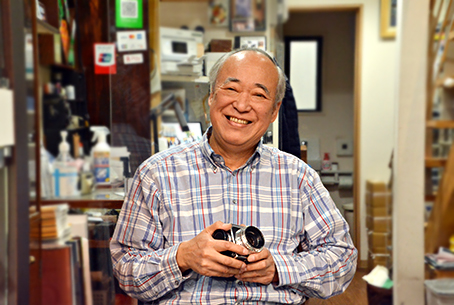

早田さんは、とにかく話し好き。そして、ちゃめっ気たっぷりのトークが人を引き寄せます。もちろん、5500種を超える修理歴の偉大さは不変ですが、それだけで語れない“何か”が、この人の中に埋もれています。早田さんご自身も、自分の人生を「不思議だ」とおっしゃっていました。

「メールや動画を否定はしないものの、人と実際に会ってしゃべっていると道が開けてくる。不器用な弟子ほど筋がいいって例もあるし、なんなんだろうね。その人の持っている素地や技術というより、支えてくれる知人との縁なのかな。多くの人に感謝していますよ」

もしかしたら、その“何か”とは、「カメラを直すことへの、執着にも似たこだわり」が生みだすオーラなのかもしれません。目的意識が高いからこそ、全ての言動が生きてくる。回りの人も、頑張って応援したくなる。金字塔は高らかなる目的があってこそと、改めて実感しました。