若い世代にも音色を届ける

「このままだと、尺八の世界が成り立たなくなるのでは」。遠藤さんは、制管に対するある種の危惧を、学生時代から感じていたそうです。当時の尺八制作はご高齢の職人さんに支えられていて、若い世代がことのほか少なかったとのこと。家業を継ぐという意識は、ごく自然に芽生えていったと話します。

「進学先に大東文化大学環境創造学部を選んだのも、街づくりの視点が学べたからです。人は都市の中で、何に啓発されて、どこへ集まるのか。尺八の演奏会を開くとしたら、どのような姿がふさわしいのか。もちろん、尺八のサークルがあったことも大きな要因でした」

若手演奏家にリクエストされる曲は、必ずしも古典に限りません。むしろ、誰でも知っている曲のほうが、一般には好まれるようです。そこで遠藤さんは、自らのブログで、尺八によるアニメソングのレパートリーを配信しています。「尺八のユーチューバーは、まだいない」。そんな発見も、新たな取り組みを後押ししているとのこと。

「ところが、尺八の音階は1オクターブで5音なのです。一方のド・レ・ミは7音ですから、吹き方で洋楽の音を作らないといけません。また、原曲のキーに合わせて、尺八を変えることも多々です。1本の尺八でさまざまな洋楽が吹けるわけではないのです」

「尺八って、こんなこともできるのか」。そんな驚きは、視聴者側の発見に限らず、遠藤さんの発見でもあります。実のところ尺八の音色は、洋楽器よりも「倍音」を多く含む“聞きやすい音”なのだとか。簡単に言うと、波長間のノイズが少ない音といえるでしょうか。少なくとも日本人が聞くと、癒やされる感じを受けます。

単に「よい音」だけでは終わらせない

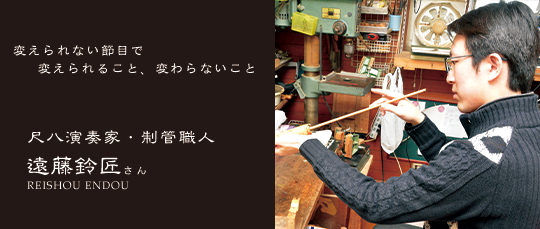

鈴匠(れいしょう)は、遠藤さんの演奏家としての芸名です。その一方、工房の4代目としては、遠藤晏弘を名乗ることになります。同工房では代々、演奏家として芸名を名乗っていた制管職人がいませんでした。遠藤さんも、最終的には制管師としての遠藤晏弘を目指しているそうです。

「尺八はマダケという竹の“根”の部分から作られ、下から数えて7節目までを1本の尺八に仕上げていきます。なお、指で押さえる穴のことを指孔(ゆびあな)と呼びますが、指孔が節と節の中間の平らな部分にないと、うまく押さえられません。したがって、使える素材は、極めて限られてきます」

工房によっては、指孔の位置を調節するために切ってつなげたり、別の竹素材を組み合わせたりします。しかし、そうすると、管の内側に異物同士の“段差”が生じかねません。同工房では古くからの伝統にのっとり、1本のマダケだけで作っているとのこと。尺八作りは「製管」とも書きますが、工場生産品と区別する意味で、あえて「制管」の字を使っていると言います。

「尺八の名前自体は、“1尺8寸(約54センチ)”という長さにちなみます。ただし、厳密に7節で作るため、素材により、さまざまな長さのバリエーションが生じるのです。尺八の音階に当たるロ・ツ・レ・チ・リは指の押さえ方であって、同じツでも、尺八の長さによって違う音になることが大きな特徴でしょうか。そもそもド・レ・ミという発想がなかった時代の楽器ですからね」

目下の目標として、「音がよければいい」という風潮を変えていきたいと話す遠藤さん。尺八にはさまざまな“顔”があるので、「個性が出せる難しさ」をしっかり残すよう、心掛けているそうです。確かに、誰でも簡単によい音を出せると、演奏家としての顔も失われてしまうのではないでしょうか。

「調律という考え方は、複数の楽器による合奏が前提になっていますよね。他方で尺八の原点は、江戸時代の虚無僧による独奏なのです。そこには、個性の幅が無限にあったでしょう。尺八は本来、そういう趣旨の楽器で、明治時代以降になってやっと琴(箏)や三味線との合奏が盛んになりました」

同工房が受け継いできた伝統を、形式的に維持するのではなく、原点へ戻る形で守り続けたいという遠藤さん。制管の話題へ移るにつれ、演奏家とは異なった表情が見えてきました。「1本の尺八でさまざまな洋楽が吹けるわけではない」ことを考えると、むしろ均一化が弊害になりかねません。尺八ではできないことも、均一化されてしまうからです。

楽しく感じられる難しさへの挑戦

「私は、江戸時代中期に創設された演奏流派、“琴古流(きんこりゅう)”に属しています。和楽器で合奏したとしても、尺八の持ち色をなるべく生かしながら編曲するのが、琴古流ならではの特徴といえます。アニメソングの演奏が禁じられるような制限は、特にありません」

厳密に同一な長さの竹は存在しないため、それぞれの吹き方で曲に合わせていく尺八。また、古典や民謡、ジャズといった分野によっても、演奏法が異なるとのこと。「こうすればこの音が出る」という正攻法が成り立ちにくいだけに、楽譜にないような技を体で覚えていくのだとか。

「個性的な尺八とはいえ、あまりにくせが強いと、その楽器に合わせた吹き方が身に付いてしまいかねません。そこで、吹き口にある“顎あたり”という部分を、人に合わせて調整します。かつては、顎あたりを削るくらいなら、自分の顎を削れといわれていました。それくらいご法度なことだったのでしょう」

体で覚えるからこそ、別の尺八を吹くときの阻害要因になってはいけない。「もう少し、敷居を下げた作り方があってもいいのでは」というのが、遠藤さんの現在の心境です。伝統と挑戦が見事に融合しています。

「尺八は、師匠から認められると『師範』を名乗れます。資格と少し違う点は、流派を継承することと、破門が起こり得ることでしょうか。琴古流や遠藤晏弘の流れを意識しつつ、自分に何ができるのか。そんなチャレンジを、これからも続けていこうと考えています」

和の音階による洋の音階の具現、長さがまちまちな楽器で同じ音を出すジレンマ、よい音とは別次元にある個性。もはや哲学とも思える尺八ですが、遠藤さんは、「決して難しい楽器ではない」と言います。奥が深いものの、敷居は低いそうです。その奥行きを合目的に縮めようとせず、無限の可能性として生かしていくのが、遠藤さんの節目なのでしょう。