アナゴは仲よしでかわいい魚

「日本のアナゴの多くは、日本の最南端に位置する沖ノ鳥島周辺で産まれます。そこから東京湾に来てもらわないと、アナゴ漁は成立しません。ちなみに食用として流通しているのは、生後2〜3年のアナゴです。思っているより“若者”でしょ。ですから、稚魚を筒で捕まえてしまうより、逃がしてしばらく待つほうが効率的。むしろ、収益の安定化に結びつきます」

一方でアナゴが子供を産めるようになるのは、詳しく分かっていないものの、生後7〜8年後といわれています。そうなると、稚魚を筒から逃がすと同時に、大きいアナゴが入れない仕組みも必要になるでしょう。平成時代に入った頃、斎田さんが県の水産技術センターから相談を受けたのは、そうした「資源保護の可能な新しいアナゴ漁用の筒」でした。東京海洋大学も学生を派遣し、まさに産官学による「生きた実験」が開始されることになったのです。

「試行錯誤の末に出された取り組み可能な工夫は、直径13ミリの穴を開けることでした。水抜きを兼ねたこの穴から、うまく稚魚が逃げてくれます。あとはこの筒を、どうやってアナゴ漁師の間へ普及させていくかですよね。このときに役立ったのが、水産技術センターに蓄積された実験データでした。数値はうそをつきませんし、もともと各地の漁師も、資源管理の必要性を皮膚感覚で分かっていたと思います。そこで、神奈川県をはじめ、東京都や千葉県の知り合いから口説いていくことにしました。各漁港のリーダー格が取り入れたら、他のメンバーも従うでしょ」

斎田さんいわく、アナゴは「仲間と触れ合っていると安心するかわいい魚」だそうです。みんなで“穴ごもり”するから、アナゴという名が付いたとの説もあります。もともと筒漁は、そうしたアナゴの性格を利用した漁法でした。ですから、「アナゴ漁師の間にも、仲間を大切にする気概が伝わっていた」というのが斎田さんの見立てです。一方、筒の中に紛れて入ってくるウツボは攻撃的で、アナゴにかみついてしまいます。新しい筒の普及も「ウツボ式の説得」ではダメ。コミュニケーションを大切にする「アナゴ式の説得」だったからこそ、抜け駆けが出なかったのでしょう。

「そんな筒ですが、片方の先端部には、直系がより細い『水拭き穴』を開けています。このことによって、筒を船へ上げるとき、水抜き穴側が下に向く仕組みです。稚魚が逃げていくのは、その上に位置する直系13ミリの穴から。そして、反対側の穴の端に付けてあるのが、一度入ったら逃げられないような“返し”です。この返しの切り込み幅を調節することで、子供を産める大人のアナゴが入ってこられなくなります」

「東京」になっても江戸前は続いている

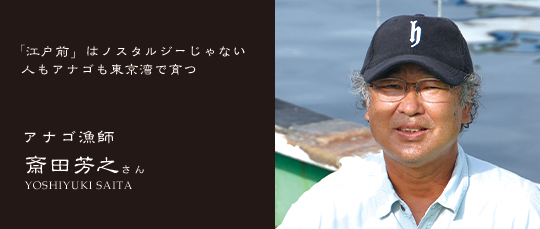

子供時代の東京湾は「豊かだった」と言う斎田さん。実家が約700年続く漁師だったため、漁船の他にも、釣り客に向けた手こぎボートを保有していました。そのボートから釣り糸を垂らすと、何年生きているか分からないから「年ナシ」と呼ばれるような大きな魚が、入れ食い状態でかかります。頬に当たる風を受けながら、子供ながらに「海って楽しいな」と感じた瞬間です。父親の漁船が帰ってくるときも、漁獲高の多寡ではなく、「何が捕れたか」を楽しみにしていたのだとか。

「魚はエサを食べて育つんです。ですから、釣りをする前に、岩場や砂場でイソメやゴカイを調達するのが定番でした。ところが今では、護岸や埋め立て工事で岩場も砂場もない。稚魚にとって必要なゆりかごとなる浅瀬もないでしょ。以前より魚が捕れなくなってきたなと感じたのは、平成時代に入った頃でしょうか。水温も含めて、海が変わりましたよね」

現在の東京湾は、水質だけを考えれば、各種処理設備によってキレイになっています。しかし、プランクトンにとって必要なリンやチッ素まで取り除かれているのも事実。「キレイな海が豊かな海とは限らない」というのが、斎田さんの持論です。それだけに、厳しい資源保護が求められます。こうした感覚は、自然に接した者だけが知る、スーパーの棚からは学べない知恵なのでしょう。

「よくいわれる“江戸前”って、決して過去のブランドではないんですよね。今、起きていることも江戸前。気掛かりなのは、現代の江戸前が一般に知られていないこと、東京湾に住む魚の世界を知らないことですね。東京湾は広いので、多くの川が注ぎ込んでいます。もともと栄養分に富む豊かな海なのです。いち早く、キレイさと豊かさの接点を取り戻さないと」

食育から見えてくるSDGs

斎田さんは、学童の漁港見学を積極的に受け入れています。肌で感じるのは、子供たちが「東京湾の魚って、こんなに身近でおいしい」と喜んでくれること。おいしいものをたくさん食べてきている現代の都会の子供の舌が、そう感じるのだとか。また、切り身からではなく、魚本来の形や大きさから名前を覚えてくれます。まさに、江戸前の伝承です。その結果、給食に江戸前の魚を取り入れる学校も増えてきました。

「“ボクたち、ワタシたちの江戸前”が伝わると、東京湾の将来にも興味を持ってもらえるんじゃないかな。教わるのではなく、自分で考えるSDGs(持続可能な開発目標)。豊かな海が守られれば、おいしい魚を味わい続けられます。ニュースで見る他人事ではなく、まさに自分事ですよね」

どうやら東京湾は、魚にとっても人間にとっても学校のような存在なのでした。そこで扱っている教科が「江戸前」です。果たして、約700種類も確認されている魚のどれだけが知られているのでしょう。斎田さんいわく、「資格は、こうした知識を得られる手段」とのこと。必要に応じて、あらゆる資格を取ってほしいと話します。ただし、その大前提として求められるのが、敏感なアンテナとのこと。

「どの資格が必要なのか、それによってどんな情報を得られるのか。このアンテナ感度を磨いてくれるのが環境、もっと言えば、日頃から接している自然なのでしょう。考えて資格を取捨選択するのではなく、必要な資格に自然に手が伸びる感覚と言えばいいでしょうか。私が年間で約1000人の子供と触れ合っているのも、そのことによって自然を知ってほしいから。東京湾から将来を考える人材が輩出されていくと、うれしいですし楽しいですよね。未来を作る子供たちに期待します」