読めなくても、ツウなら見ればわかる

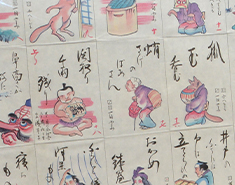

「お芝居の看板などに使われる江戸文字は、いわゆる芝居ツウじゃないと即座に識別できません。文字というより記号に近い感覚でしょうか。ただ、現代のファストフード店のロゴも同様で、本来なら英語を読めない小さなお子さんでも、なん度か通っているうちに認識できてきますよね。つまり、『あの記号が書いてあるから落語だ』『この記号は○○師匠の出演だ』という見立てが付けばいいんです」

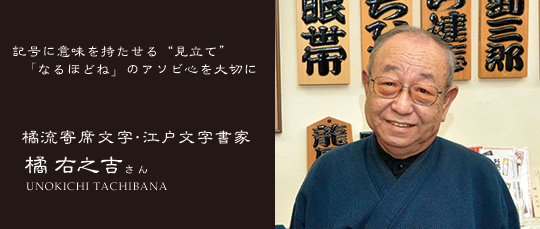

そんなサイン論を展開する右之吉さんの背後には、「黒眼帯」と書かれた看板が掛かっています。実はこれ、「ブラックアイパッチ」というストリートブランドからの発注品なのだとか。ブラックアイパッチだから黒眼帯。この見立ては、ブランドを知らない人にとって見当も付かないでしょう。ところが、知っているツウには共通認識となり得るのです。

「スイスのブランド“ビクトリノックス”といえば、多用途のマルチナイフが有名でしょう。コレクション性があって、マニアは珍しいマルチナイフを欲しがっています。この商品の相談が持ち掛けられたとき、外国語の個人名を漢字の当て字にしてみようと思いつきました。ナイフケースの表面を木製にして、漆で盛り上げるようにして書くわけです。その上で、例えばカーターさんなら『稼多(かた)』でどうだと。稼ぎが多い = 商売繁盛というニュアンスが生まれてこないでしょうか」

漢字と違ってアルファベットは、文字そのものに意味がありません。ですが、ブロンソンさんを「武論尊」と表したらどうでしょうか。論理的思考で武装しているイメージが湧いてきます。漢字の読めない外国人でも、見立て次第で江戸文字が通用する。そして、名前が意味を持つという初体験に興奮する。海外で行われたマルチナイフの受注会は大成功に終わりました。

「ああ、江戸文字にこんな使い方があったのかという自由度を広げていきたいですよね。かつての江戸時代は、文字のオリジナリティを出そうとする動きがもっと盛んでした。しかし、『十両』と書いたつもりで『千両』と読まれることもあり、訴訟問題が後を絶たなかったそうです。そこで、お家流を立てて“まちまちな文字デザインを収束していこう”としたのが、江戸文字各流派の原点になります」

こうした収束化の中、岡崎屋勘六という書家が「遊び心と視認性」を融合させようとしたスタイルこそ、現代のパソコンのフォントにもある「勘亭流」とのこと。後に、中村座の看板などに多用されていくのですが、勘亭流の「村」の字には点が打たれていません。「いまだ完成途中」という中村座のメッセージを込めているのだそうです。流派にはこうした縛りがある一方、自由度を失うと商売として発展していきません。

お芝居そのものより、書かれていた文字に引かれて

「子どもの頃は自宅の隣が銭湯でした。当時の銭湯は社交場で、興行主がポスターを貼らせてもらったお礼に、『ビラ下』という無料チケットを配っていました。銭湯にとっては客寄せになりますから、バーターが成立したんでしょう。そこで、無料チケットで寄席や歌舞伎ばかり見に行くようになったものの、周囲に点在していた独特の文字の方が気になってしょうがなかったですね。家に帰ってから、我流でまねして書いていました」

そんな右之吉さんは、とび職の跡取りでありながら大の高所嫌い。家業を継がせるのが無理と考えた父親は、むしろ「中途半端なまねごとで文字を書いていないで、師匠に弟子入りをしたらどうだ」と諭したそうです。たまたま、橘流寄席文字の家元である橘右近師匠が親戚の家の隣にいらっしゃったので、紹介していただいて入門することになりました。

「右近師匠から『右之吉』の名前を頂戴したのは、その約3年後にあたる19歳の時でした。しかし、直ちに仕事にありつけるわけではありません。落語家なども同様で、修行して二ツ目、真打ちにならないと一人前とはいえませんよね。最初は業界の仲間内から、ご祝儀代わりのお仕事を頂くくらいです。教わった通りに書いているだけなので、差別化も何もありません」

そうなると、定型文字における一人前の仕事とは何なのでしょう。右之吉さんによると、「この人の文字をよく見かけるようになったね」となって、やっと評価が定まるそうです。「あなたの書いた文字はどこで見られるんですか」と聞かれて、「浅草寺のちょうちんや帝釈天(たいしゃくてん)の看板ですよ」という有名どころを“いくつも”言えないと認知されないのだとか。逆に認知されると、名指しの仕事が増えてきます。

「そろそろ独立しようかと思えたのは25歳の頃でしょうか。当初、『文字プロ』という社名で起業したものの、芸者さんから頼まれた千社札シールの裏にブランドロゴを入れていると、花街の芸能“プロ”ダクションと勘違いされることがありましてね。そこで数年後にあらためて『株式会社UNOS』を設立しました。UNOはスペイン語で“1”、それに、所有格を表す“アポストロフィS”を重ねた造語です。『右之吉』と語感が似ていて、1番秀でたモノのある場所という意味を込めました」

江戸文字書家は、それぞれ得意分野を持っているそうです。例えば、空に飛ばす「たこ」の文字ならこの人、身にまとう「はんてん」ならこの人、という職人がいます。また、江戸文字にしても、勘亭流は歌舞伎、かご文字は千社札、というようなすみ分けがなされているとのこと。ただし右之吉さんは、自分のつくった千社札が「それっぽく見える」ようになったらシェアが変わるだろうと考えています。逆に橘流をまねされるような動きもある中、その分野で「UNOS」になったら勝ちなのです。

フォントの成り立ちに、意外な歴史の一幕が

「ドイツ人のグーテンベルクが活字印刷を発明して、この活字体の流れが、今のパソコンのフォントへ受け継がれています。今では、手書きのメモでも筆記体を使わず、活字体でやりとりするようになってきましたよね。一方、日本語の文字文化は少し違うようです。もともと平仮名は、漢字の崩し文字でした。巻物に文字を書く時は、肘や手を机に付けないで浮かせて書きますでしょ。ですから、パパッと書くための崩し文字であり、町人の文化なんです」

ところが、明治維新で政治の中心人物になった“官僚”は、町人の文化である崩し文字が苦手でした。そこで「公文書は楷書で書け」というお達しが下ります。この流れがゴシック体や明朝体のような「楷書系」を発展させ、日本語フォントに受け継がれているのではないか。右之吉さんは、そう分析しています。印刷という手段のための活字体フォントなのか、公文書という手続きのための楷書フォントなのか、その違いがあるということです。最後に、資格についても伺ってみました。

「資格ですか?『その人が世の中でどれだけ認められているか』、それが“公認”という意味だと考えています。資格を取れば公認されるものでもないでしょう。特に徒弟制度においては、名前をもらうことが資格です。だからといって、仕事は舞い込んでこない。『あの人の文字』ということが知られていなければ、誰も頼んでくれないですよね」

将来、これがはやりそうだからという先読みで資格を取ろうとすると、長続きしないで失敗する。他方で、好きを極めると「UNOS」になる。右之吉さんは、「若い時にときめいた体験を、もっと大切にしてほしい」と話します。親があきれ返るくらい物事を突き詰めていけば「公認のタネ」になると。まさにご本人の生き方が全て詰まった名言、あなたはどう受け止めますか。