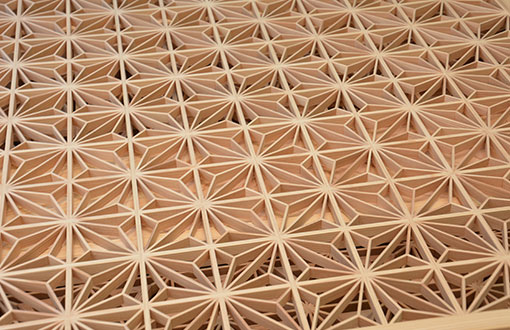

工芸品から美術品に変わっても組子は組子

「組子の語源は『木を組む』で、建具に取り入れた場合、戸などの狂いを防止するほか、軽くして開閉の動作を楽にすることもできます。1枚板の建具だと、気候や湿気などの影響で反ったり、重くて開け閉めが大変だったりしますよね。そのうち開きにくくなることも考えられます。また、組子でつくれば、大きな木材を必要としません。いわゆる『組子細工』と呼ばれる細かな造作が登場してきたのは江戸時代以降でしょうか。そのうち、200種類以上の意匠が今に受け継がれています」

そんな数ある組子の模様の中で人気なのは、赤ちゃんの産着にも使われてきた「麻の葉」なのだとか。麻は丈夫で成長が早く、まっすぐ伸びていくことから、日本人には親しみやすかったのでしょう。ほかにも「菱組(ひしぐみ)」なら、ヒシという植物の繁殖力を象徴しています。組子の模様の多くは、日本の自然や豊作、子孫繁栄など、人々の願いを表しているそう。建具の軽快性や耐久性などを保つ機能面での工夫をしつつ、縁起を担いだり意味付けもされたりしている組子。いかにも日本人が好みそうな伝統工芸品です。

「建具の三大要素といわれる軽快性、耐久性、意匠性をかなえる組子ですが、近年では、意匠への注目が高まっており、『1枚の絵画のような美術品』として捉えられることも多くなってきているように感じます。美術品として扱われると、組子の価値が変わってきますよね。実際、私には発想できないような使い方の問い合わせをいただいていますが、それでいいと思っています。もっと、組子の世界観を広げていきたいですね」

今までになかった使い方とは何か。その一例が、壁面の装飾です。複数の模様を組み合わせ、配置にも意味を持たせます。例えば、「桜亀甲」「二重麻の葉亀甲」「桔梗亀甲」「雪形亀甲」をあしらい、全体として四季を表すという絵画的な表現手法も可能です。

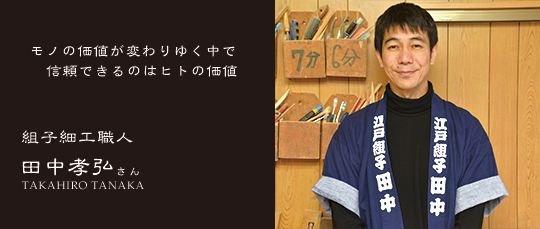

心は感じている「目に見えないわずかな差」

小学校の卒業文集に「父親の跡を継いで建具職人になりたい」と書いていた田中さん。大学で建築分野を学ぶうち、「設計」に興味をもったとのこと。一時、都市計画のコンサルティング会社に勤めていたこともあるそうです。会社員時代に使っていた製図台は今でも現役。建具のイメージを巡らせながら線を引いています。

「建具は、使われる場所の寸法アリキでつくります。例えば横幅1メートルの障子なら、『横木を何等分するか』を考えていくわけです。私の場合は“手作業”で割り付けしていきますが、パソコンなら自動計算ですよね。組子の木片の作製も機械で行ったほうが正確といえます。今は、機械で作った木片を、パートさんがのり付けする時代です。全て手作業で組子をつくる職人は、ほとんどいないと思います。多くの組子は機械生産品です。当社は、機械を入れるスペースがないから手作業で進めていますが、逆にそれが他社との差別化になるのでは」

組子を手づくりしようとすると、どうしても0.1ミリ単位の狂いが生じるとのこと。じつのところ「狂いが出ることは織り込み済み」で、同じ木片でもわずかな寸法違い品をいくつか用意しています。寸法調整にはハガキの切れ端が大変便利で、ハガキ1枚あたり0.1ミリという計算でカンナをかけていくのだとか。田中さん曰く、「見た目だけなら、パートさんの組子の方が断然きれい」だそうです。

「ある日、お客さんから言われたことがあります。機械生産品は『目が飽きる』と。目で見てわかるというより、『心で感じる差』があるのだと思います。よく言う”味”というやつですかね。市場のニーズも分かれてきているはずで、短期の納期優先だと機械でつくるしかありません。他方で、他にない1点ものを求めるなら手作業でしょうか。微妙な誤差が、独特の魅力になり得るということですよね」

建具としての価値が変化してきている現代

意匠性の高さで注目を集めている組子ですが、一方で人々の生活様式の変化による和室離れにより、欄間や障子などの建具の需要は減ってきています。田中さんは、何か新しいことを始めるとしたら「新しい使われ方」だと考えています。「建具」という枠組みを超え、あらゆるもののデザインに使われてもいいはずだと。実際に東京都の仕事で、世界に向けた日本文化の情報発信に取り組む予定です。

「以前、3Dプリンターで打ち出した組子を見たことがあります。もはや“模様としての組子”というニーズですよね。一般のご家庭にどちらがなじみやすいかと、なんともいえません。食器にしても、100円均一でいいという人もいれば、名のある陶芸家の作を求める人もいるでしょう。ですから、3Dプリンターを否定するつもりはありません。樹脂やアクリルは劣化が早い一方、年を経るごとになじんでくるのが“木”という違いこそありますけどね」

もしかしたら、日本国内に「組子は建具のためのもの」という先入観がないでしょうか。伝統工芸は守っているばかりだと危うい、攻めが必要というのが、田中さんの心境です。その点で、自由な発想をもつ海外市場は魅力的なのでしょう。伝統工芸品でも「変わっていかないと生き残れない」のが、現場の真の姿なのでした。最後に、資格についても伺ってみました。

「資格は、説得力のある証明書のようなものでしょうね。看板としてもっているに越したことはないですが、ほかに自分自身の技術や価値を表現する手段があればなくてもいいと思います。資格があることで、初対面でも興味や関心をもってもらえることはあるでしょう。職人として、日々ひたむきに木と向き合うこと、自分自身の技術を高めるために精進することが、お客さんとの信頼につながると信じています」