苦労することはあっても、苦痛に感じたことはない

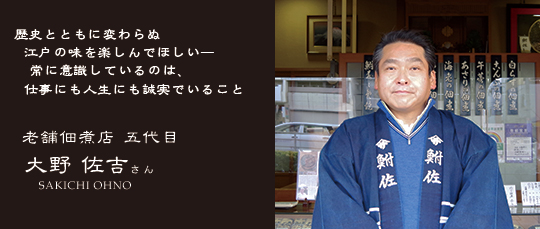

江戸時代に誕生して以来、日本の食卓には欠かせない存在となっている佃煮。中でも、“佃煮の元祖”と呼ばれる佃煮専門店「鮒佐」で変わらぬ味と伝統を守り続けているのが、五代目を務める大野佐吉さん。物心がついた頃には、自然とこの道で生きていくことを決めていたと振り返ります。

江戸時代に誕生して以来、日本の食卓には欠かせない存在となっている佃煮。中でも、“佃煮の元祖”と呼ばれる佃煮専門店「鮒佐」で変わらぬ味と伝統を守り続けているのが、五代目を務める大野佐吉さん。物心がついた頃には、自然とこの道で生きていくことを決めていたと振り返ります。

「住まいと店が一緒だったので、幼い時から父親が佃煮を作っている姿をずっと見ていました。そんなふうに育ったので、家業として自分がするのは当たり前のことだと思っていたんです。だから、『佃煮屋になろう』とわざわざ考えたことも、佃煮屋を職業として見たこともないくらい。もはや大野家と鮒佐は一心同体と言えるかもしれませんね」

実際、ほかの仕事に興味を持ったこともないという大野さんは、「悲しいくらい佃煮に対して純粋なんですよ」とほほ笑みを浮かべます。それだけに、どんなことがあっても、全てが楽しさに変わってしまうのだとか。

「実は、これまで大変だと思ったことは一度もありません。もしかしたら、僕が鈍感なだけかもしれませんが、苦労することがあっても、それが苦痛になることはなく、そういうことも楽しめる方なので。つらいことといえば、クーラーがなくて暑いとか、長靴の中の足が冷たいとか、そんなことくらいです(笑)」

とはいえ、長年積み重ねてきた伝統を受け継ぐなかで、プレッシャーを感じたこともあったと明かします。

「2000年頃から4代目である父が仕事場に立たないことが増え、一人で作業をするようになった時はそれまでにないほど緊張しました。父がいないということは、何かあったら全て自分で解決しなければいけないということですから。でも、自分を信じるしかないと勇気を持って取り組みました。これができたら合格というのがない世界ではありますが、大事なのは、たとえ慣れてきてもいい加減にならずに、(ちょうど)いい加減が見極められること。それができれば一人前と言えるのではないかなと感じています。」

人に聞くのではなく、自分で見て納得するほうが大事

鮒佐では、今では珍しい「へっつい」と呼ばれるかまどに燃料の薪をくべるという昔ながらのスタイルを貫き、主人自らが釜の前に立つ「一子相伝」の製法を継承しています。

「ほかの人に任せてしまうと味がどんどん一人歩きしてしまうので、味を守るためにはこの方法が一番ですし、自分の手できちんと作ったもので商売するようにと教えられてきました。ただ、うちにはレシピが一切ないので、仕事のやり方も全て見て覚える形を取っているのは大変なところかなと。でも、人から聞いた話よりも、自分の目で見て納得したもののほうが自分のものになりますから」

そうやって経験を積み重ね、感覚を磨いてきた大野さんが五代目佐吉を襲名したのは、2008年のこと。形式的なものではなく、戸籍上の名前も変更して、その名を受け継いでいきます。

「今までも代々行ってきたことなので、自分としては名前が変わることに違和感はありませんでした。とはいえ、初代から四代目までの思いが全てのしかかってくるという意味では、これから自分がしっかりと責任を持ってやっていくんだという転換期ではあったのかなと。その上で、先人たちが築き上げたものや鮒佐の味を次の世代に受け渡していくために、より一生懸命向き合わなければと身が引き締まりました」

現在、大野さんの下では、自分と同じように幼い頃から佃煮屋になることを夢見ていたという息子さんが修業しており、微妙な火加減などを習得するために日々奮闘中。共に仕事をする中でも、伝えていきたいことがあると話します。

「これは僕自身も言われてきたことですが、大切なのは、味を守るだけではなく、町のことも勉強すること。お客様には歴史とともに江戸の味を楽しんでいただきたいので、鮒佐という店がどういう場所にあり、町の中でどう存在してきたのかを知ることは欠かせないと思っています。あとは、初代佐吉のモットーである『家業に誠実たれ』という言葉の通り、仕事はもちろん、人としても誠実に生きることは常に意識していたいですね」

変わらない伝統を守りつつも、これから新たに挑戦したいことがあると目を輝かせる大野さん。

「時代や土地の変化とともに、手に入れるのが難しい食材も出てきています。ただ、そんな中でも初代の頃に名物とされていた『鮒のすずめ焼き』などを復刻できないだろうかと模索しているところです。最近は冷凍のものが増えていますが、鮒佐では旬の時期に旬のものをお届けしたいなと。佃煮はあくまでも脇役の食品ですが、一口食べたときの余韻でご飯の甘味やお酒を楽しんでいただけたらそれが何よりもうれしいです。」