先染めした糸で図柄を現す

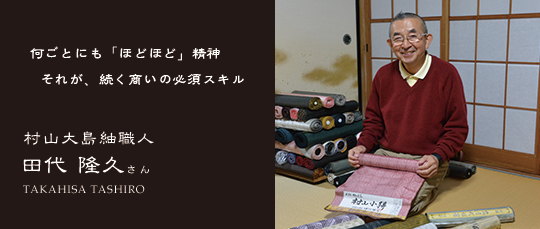

「先代は仕事を楽しんでいましたよね」と話すのは、その息子にあたる田房染織有限会社の3代目、田代隆久さんです。今なき父親は敗戦後、シベリアに抑留され、生きていくのがやっとだったのだとか。そのせいか、帰国後も、あまり“遊び”ということをしなかったそうです。仕事ができていれば満足だったのでしょう。なお、村山大島紬は1975年、国から伝統的工芸品に指定され、いわゆる「糸偏ブーム」が起こります。とにかく、つくれば売れる状況でした。そんななかでも、仕事を他人に任せず地道に取り組んでいたのが、2代目の悦康さんでした。その結果、武蔵村山市でいまでも染めから織りまで手掛けているのは、同社一軒だけとなりました。

「着物の図案を考案することは好きですよ。村山大島紬の特徴は、糸を先に染め、それから織って図柄にしていく工程です。例えるなら、縦糸と横糸を座標と捉えた“ドット絵”のようなイメージでしょうか。その糸に特殊な板で染料を染みこませていくのですが、これは、群馬県伊勢崎絣(かすり)の技法です。なお、染まった糸を正確な座標で織っていくのは、できて当然の技術でしょう。問題は、その柄が売れるかどうかですね。デザイン専門の『図案屋さん』もいらっしゃいますが、やはり、オリジナルで考案できると、商売の幅が広がります」

「着物の図案を考案することは好きですよ。村山大島紬の特徴は、糸を先に染め、それから織って図柄にしていく工程です。例えるなら、縦糸と横糸を座標と捉えた“ドット絵”のようなイメージでしょうか。その糸に特殊な板で染料を染みこませていくのですが、これは、群馬県伊勢崎絣(かすり)の技法です。なお、染まった糸を正確な座標で織っていくのは、できて当然の技術でしょう。問題は、その柄が売れるかどうかですね。デザイン専門の『図案屋さん』もいらっしゃいますが、やはり、オリジナルで考案できると、商売の幅が広がります」

「力量に応じた商いをすること」。父親の悦康さんがのこした哲学ともいえる言葉です。「身の丈に合った」という意味なのでしょうが、隆久さんは少し解釈を加えています。つまり、職人が自らの技にこだわるあまり、市場のニーズから離れてしまうと、売れる反物なんて織れないだろうと。知見を広めるという意味では、ほどほどに“遊ぶ”ことも必要で、加えて営業の途中などで目に入った路傍の草花や虫、市販されている洋服のプリント柄もヒントになり得るでしょう。「売れる」ということを常に考えていかないと、商売は続かない。ですから、「力量を超えて内向きにのめり込み過ぎず、ほどほどにして楽しめる余地をもっておく」というのが隆久さんの哲学です。

「もう1つ、『良いときには悪いときのことを考え、悪いときには良いときのことを考えなさい』というのも父親の口癖だったのですが、身にしみますよね。前半は『糸偏ブーム』が該当し、後半はまさに『新型コロナ感染症』の影響です。加えて中長期的に、中国産の安い反物が席巻してきました。ですから、職人は技だけを考えていれば良いというものでもなく、常に“のりしろ”のような周辺領域をも見ておかないと。私はいま、和服のコーディネイトや催事のイベント活動、小学校での教育事業にも取り組んでいます」

街と着物には共通点が

絹織物は明治時代、外貨を稼ぐための国策として導入されました。その際、水利のあった群馬県富岡市にご存じ「富岡製糸場」を設立。そして、生産された絹織物は、主に神奈川県の横浜港から輸出されていきます。つまり八王子近辺には、生産地と輸出港の中間にある集積地として栄えたという歴史があるのです。輸送ルートの名残はいまでも、八王子と高崎を結ぶ鉄道「八高線」や、八王子から横浜へ延びる「横浜線」に見ることができます。

「生糸は蚕からつくります。そこから不純物を取り除いたものこそ本当の『絹糸』です。素の絹糸の断面は三角形をしていて、そのことでキラキラしてきます。染めは、このキラキラした特徴を生かすこともあれば失うこともあるんですよね。村山大島紬で用いる黒の染料は、泥染めと違って植物性の原料を用いています。泥染めの黒色の正体は鉄分ですから、鉄のサビが絹糸のキラキラした輝きを奪ってしまいかねないし、多少のザラつきも出てきます。一方、村山大島紬の黒色はなめらかで、深くつややかに輝きます」

「生糸は蚕からつくります。そこから不純物を取り除いたものこそ本当の『絹糸』です。素の絹糸の断面は三角形をしていて、そのことでキラキラしてきます。染めは、このキラキラした特徴を生かすこともあれば失うこともあるんですよね。村山大島紬で用いる黒の染料は、泥染めと違って植物性の原料を用いています。泥染めの黒色の正体は鉄分ですから、鉄のサビが絹糸のキラキラした輝きを奪ってしまいかねないし、多少のザラつきも出てきます。一方、村山大島紬の黒色はなめらかで、深くつややかに輝きます」

その糸染めですが、一つの柄を出すのに100枚前後の板を用いるのだとか。板1枚の長さは1メートルもありませんから、板を継ぎ足して染めていきます。板の溝に染料を流していく際、絹糸を巻き付けるのは、溝に対して垂直方向になります。溝の中に糸を通すわけではありません。溝の中に糸を通したら、糸全体が染まってしまいます。糸染めの例えとして、隆久さんは、銭湯絵の富士山のタイルに似ていると話します。1個1個異なった模様のタイルで富士山が描かれていますよね。あの1枚のタイルが、板で染められた糸の一部分に該当します。

その糸染めですが、一つの柄を出すのに100枚前後の板を用いるのだとか。板1枚の長さは1メートルもありませんから、板を継ぎ足して染めていきます。板の溝に染料を流していく際、絹糸を巻き付けるのは、溝に対して垂直方向になります。溝の中に糸を通すわけではありません。溝の中に糸を通したら、糸全体が染まってしまいます。糸染めの例えとして、隆久さんは、銭湯絵の富士山のタイルに似ていると話します。1個1個異なった模様のタイルで富士山が描かれていますよね。あの1枚のタイルが、板で染められた糸の一部分に該当します。

「いわゆる『産地』におもしろい裏事情があって、流通に乗って全国で売られていくと、産地は不明瞭になるでしょ。土地の名前でしか語られない。ところが、流通からこぼれた売れない商品は、手元に残って普段使いされることもある。そこで産地に目が向くのです。『あの地域の着物って、きれいだね』と。そして、実際に注文すると、さらに優れた商品が返ってくる。こうして産地は育っていきます。なお、文化と街は強く結びついていて、着物が街に思えてくることもあるんですよ。人の個性が集まって街になるのと同様に、模様や、もっといえばドットが集まって反物になる。そして、キラキラ輝き始める」

定まらない世の処世術

着物の「かすり」の語源には諸説あり、織られた糸が“かすれる”からという見立てもあるそう。かすれる、つまり、微妙に色落ちしたり柄にズレが出たりした状態が、その着物の「顔」でしょう。かすれは、糸の先染めでも織ってから染めた反物でも起こり得ますが、例えばプリント柄とギンガムチェックのような風合いの違いがあるのではないでしょうか。もちろん、ギンガムチェックのほうが村山大島紬の例えです。

着物の「かすり」の語源には諸説あり、織られた糸が“かすれる”からという見立てもあるそう。かすれる、つまり、微妙に色落ちしたり柄にズレが出たりした状態が、その着物の「顔」でしょう。かすれは、糸の先染めでも織ってから染めた反物でも起こり得ますが、例えばプリント柄とギンガムチェックのような風合いの違いがあるのではないでしょうか。もちろん、ギンガムチェックのほうが村山大島紬の例えです。

「技術がなんのためにあるのかというと、結局は『売れるため』だと考えています。高度なスキルがあったとしても、売れなければ続きません。家族や地域を守る“糧”が技術なのでしょう。ですから、職人の評価基準を『腕だけ』とは考えていません。先ほども申し上げましたが、『ほどほど』につながってきますよね。イイカゲンではなくて、イイ加減です。先代はこのことを言っていたのかと、いまになって理解するところがあります。腕自慢に陥らない『謙虚さ』にも通じる戒めです」

とはいえ、「新型コロナ感染症の影響で、世の中が定まらなくなってきた」と隆久さんは実感しています。なおのこと、腕だけで生きていくことが難しくなっているのかもしれません。資格も同様で、資格取得だけをゴールに置くと、身動きできなくなる可能性はあります。資格は土台で、そこからどこをめざしていくのか。ぜひ、ほどほどにして楽しめる余地をもっておきましょうというのが、隆久さんからのメッセージです。

「王道に限らず、脇道も見ていけるような視界を保っていないと、これからの商売は難しいと感じています。また、資格は『苦労して取得したな』という自分を褒める材料になりますよね。自分を褒めれば自己免疫力が上がる。これからの時代、そんな見方をしてみてはいかがでしょう」