映画・演劇などのエンターテインメント関連のほかに、企業の広告ツールなどを制作しているグラフィックデザイナー・アートディレクターの森田悠介さん。自身が2010年に独立して立ち上げた「Creative Studio TWELVE NINE(クリエイティブスタジオ トゥエルブナイン)」では、カタログやポスター、ウェブサイトなどの制作を中心にファッションデザインやイラストレーションも手掛けています。設立からわずか2年目でありながら、フジテレビジョンなどの大手企業をクライアントに持つ新進気鋭の存在 「TWELVE NINE」。デザインや広告ツールが果たす役割を次のように考えます。

「たとえば中小企業の場合、魅力的なサービスを展開していても人に広める方法がわからなかったり、うまく表現できないということが少なくありません。そういう時にサービスの魅力や、会社が持つ『信頼・安心感』などをさまざまな方法で表現し、人に伝えるのがデザインや広告ツールの役割の一つだと考えています。

さまざまな方法というのは、色使いや書体選びをはじめとするデザイン全体のことです。わかりやすい例でいえば、太陽を連想させるオレンジ色で『暖かさ』を表現したり、『寒さ』を表すために文字が凍り付いているグラフィックをつくったり。ほかにも、わざと空白のスペースをつくることで『余裕・ゆとり』を演出するなど、いろいろな表現の仕方があります」

「たとえば中小企業の場合、魅力的なサービスを展開していても人に広める方法がわからなかったり、うまく表現できないということが少なくありません。そういう時にサービスの魅力や、会社が持つ『信頼・安心感』などをさまざまな方法で表現し、人に伝えるのがデザインや広告ツールの役割の一つだと考えています。

さまざまな方法というのは、色使いや書体選びをはじめとするデザイン全体のことです。わかりやすい例でいえば、太陽を連想させるオレンジ色で『暖かさ』を表現したり、『寒さ』を表すために文字が凍り付いているグラフィックをつくったり。ほかにも、わざと空白のスペースをつくることで『余裕・ゆとり』を演出するなど、いろいろな表現の仕方があります」

心掛けているのは「記憶に残るデザイン」。デザインや広告が街中にあふれる現代において、「すぐに忘れ去られてしまうものにはしたくない」と話します。

心掛けているのは「記憶に残るデザイン」。デザインや広告が街中にあふれる現代において、「すぐに忘れ去られてしまうものにはしたくない」と話します。

「読者の皆さんに想像してほしいのですが、最近見た広告でなにか印象に残っているものはありますか? 『まったくない』という方と『あまりない』という方が多いと思います。それはつまり、忘れられてしまうデザイン・広告だということです」

良く言えば受け入れやすく、悪く言えば当たり障りのないもの。しかし、右から入って左にそのまま抜けてしまうのでは、広告の効果がありません。そこで、見た人の心に引っ掛かるトゲのような「わかりづらさ」を意図することがあるといいます。

良く言えば受け入れやすく、悪く言えば当たり障りのないもの。しかし、右から入って左にそのまま抜けてしまうのでは、広告の効果がありません。そこで、見た人の心に引っ掛かるトゲのような「わかりづらさ」を意図することがあるといいます。

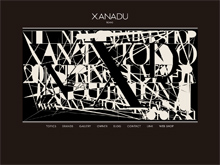

「以前、ファッション店のホームページをつくった際には、アルファベットを羅列したものに放射状の線を重ねてわざと読みづらくしました。ただ、店名などのキーワードになる部分は線があまり重ならないようにしているので、『これはなんだろう?』と見ている内に店名が浮かび上がってくるんです。クライアントの意向にもよりますし、トゲのあるデザインばかりがいいとは思いませんが、そういう仕掛けがあると記憶に残りますし、発見した時の感動にもつながると思うんです」

デザインへのこだわりがクライアントの信頼につながり、順調に仕事の幅を広げていた昨年末、病魔が森田さんを襲いました。消化器官に炎症を起こす「クローン病」という病で、発症原因が不明なことなどから厚生労働省が特定疾患に指定している難病です。発覚時には、消化器官の一部を摘出しなければならないほどに病が進行。3月下旬には障害者手帳を持つことになりましたが、「これからは同じ病気や障害に悩む人をはじめ、さまざまな障害を持つ人、そのサポートをする人のためにも自分のデザインを生かしていきたい」と前を向いて話します。

デザインへのこだわりがクライアントの信頼につながり、順調に仕事の幅を広げていた昨年末、病魔が森田さんを襲いました。消化器官に炎症を起こす「クローン病」という病で、発症原因が不明なことなどから厚生労働省が特定疾患に指定している難病です。発覚時には、消化器官の一部を摘出しなければならないほどに病が進行。3月下旬には障害者手帳を持つことになりましたが、「これからは同じ病気や障害に悩む人をはじめ、さまざまな障害を持つ人、そのサポートをする人のためにも自分のデザインを生かしていきたい」と前を向いて話します。

「何らかの理由で手首のない人であれば、その部分を露出することに抵抗があるはず。たとえばそういう人のために、片方の袖が長い服をつくるなど。自分の場合、障害を持っていることは見た目ではわかりませんが、他人の目には見えない障害に悩んでいる人はほかにも存在します。そして、それは一生付き合っていかなければならないもの。デザインの力を通して少しでも負担を軽減し、もっと自信を持って社会に出られるようになる手助けをしていきたい。デザイナーとして自分ができるのは、こういうことなのかなって思うんです」

これまでと変わらず、エンターテインメント関連や企業向けの仕事を手掛けるかたわら、「クローン病はまだまだ認知度の低い病気。病気のことを説明した印刷物をつくるなどして、もっといろいろな人に知って欲しい」と今後の展望を語る森田さん。

これまでと変わらず、エンターテインメント関連や企業向けの仕事を手掛けるかたわら、「クローン病はまだまだ認知度の低い病気。病気のことを説明した印刷物をつくるなどして、もっといろいろな人に知って欲しい」と今後の展望を語る森田さん。

枠にとらわれずにいろいろな展開を発想できるのは、さまざまなツールと親和性のある「デザイナー」だからこそ。デザインによるコミュニケーションで、人・世界・未来を繋いでいきます。

(取材・文/石川裕二)