「バイオリンを弾かない日はない」

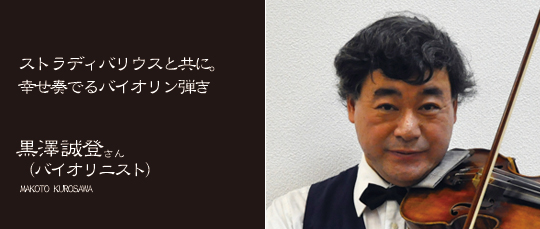

東京フィルハーモニー交響楽団のバイオリニスト・黒澤誠登さん。バイオリンの名器として知られる「ストラディバリウス」を手に、聴き手を魅了する音を日々奏でています。所属する楽団での活動のほかにも、休日には黒澤さんが住む近隣の地域で無料コンサートやバイオリン教室を開くなど、「バイオリンを弾かない日がない」生活を送っています。

「10年前から『バイオリンを楽しむ会』として、親交のあるピアニストと2人で無料コンサートを開いています。クラシック・ポピュラー・演歌・曲当てクイズなど、幅広いセレクトにすることで、子どもから大人まで気軽に楽しめるようにと意図しています。1ヶ月あたり約3回、老人ホームや地域センターなどで演奏会を開き続けた結果、公演を楽しみに待ってくださるリピーターの方々も着実に増えています。 普段はオーケストラでの『合奏』ですが『バイオリンを楽しむ会』での公演はソロに近い形式です。オーケストラ全体で一つの楽曲をつくりあげる良さもありますが、バイオリンの音を前面に出して『自分の音』を表現できるのは一人の弾き手として、とても幸せなこと。なにより、ストラディバリウスが奏でる音の素晴らしさを皆さんにも知ってもらいたいんです」

名器との巡り合い

ストラディバリウスは、17世紀から18世紀にかけて活動したイタリアの弦楽器職人の名前。彼の制作した弦楽器は一様に「ストラディバリウス」と呼ばれ、その評価と共に高い値が付けられています。黒澤さんが使用しているのは、ストラディバリウスの工房で制作されたもので「チェコの古楽器屋で見つけ、貯金をはたいて購入した」もの。

「尊敬するアルテュール・グリュミオーというバイオリニストも、ストラディバリウスを使っていたんです。とても影響を受けた弾き手なので、彼と同じ楽器を持てるということに運命を感じました。グリュミオーとの出会いは、国立音楽大学の付属小学校に通っていた頃までさかのぼります。当時購入したヴィヴァルディのレコードの演奏者がたまたま彼で、中学・高校と進学するに従ってその演奏の虜になり、自分が目指す将来像にもなっていました」

また、実際に楽器を弾いてみても「楽器との相性の良さを感じる」と黒澤さん。「バイオリンの名器」と呼ばれるものの中には、ストラディバリウスのほかにも「ガルネリ」がありますが、ガルネリは「自分の演奏スタイルには合わないんです」といいます。

「ガルネリは力強い音、ストラディバリウスはやわらかい音がそれぞれの特徴。僕は穏やかな気持ちでバイオリンを弾くタイプなので、『自分』と『出てくる音』とのギャップが少ない方がいいんです。そこに違和感があると、演奏に気持ちが入り込まずに音に出てしまいますし、聴き手もそれを無意識の内に感じてしまうもの。そんな状態では、人を感動させられる演奏はできません。体調が悪かったり、気持ちが落ち込んでいたりしても同じです。ベストの演奏をできるように、健康管理などにも常に気を遣っています」

ストラディバリウスだから、弾いている

所属する楽団では、あと6年で定年を迎える黒澤さん。「『バイオリンを楽しむ会』の活動はライフワークとして今後も続けていきたい」と話します。

「僕がバイオリンを弾いていることは『運命なんじゃないか』って、思うんです。幼稚園に通っている頃に今の町に引っ越してきて、担任の先生がバイオリンを弾いていたことがきっかけで4歳の頃からバイオリンを習い始めて……。音大を卒業した後はオーケストラに入団できて、ストラディバリウスという楽器を手にすることもできました。こんなに幸運な巡り合わせが続いていると、人々を音楽で楽しませることが自分に与えられた使命のように思えるんです」

休日にも関わらず、「音楽を楽しんでもらいたい」という一心で続けている「バイオリンを楽しむ会」の活動。黒澤さんに使命感をも感じさせているのは、度々その口から発せられた「ストラディバリウス」の存在です。