「講談」との出会い

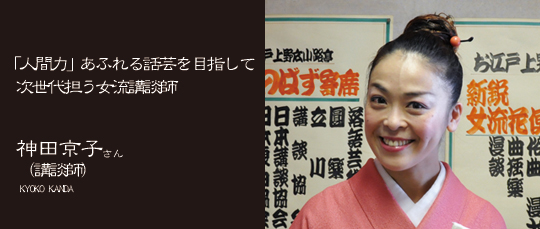

パンパンッ――釈台と呼ばれる小さな机を張り扇でたたき、独特の調子で物語を読み上げる講談師。二代目神田山陽さんの最後の弟子でもある神田京子さんは、力強い語り口が人気で、寄席や独演会を中心にテレビ・ラジオにも出演。ほかにも、他ジャンルとのコラボレーション公演、コラム連載など、活躍する舞台の場を徐々に広げています。

そんな京子さんが講談に出会ったのは、大学生の時のこと。釈台を前に一人で物語をたたき出していく、シンプルなスタイルの話芸を見て「こんなにすごいものが日本にあるのかと感動した」と話します。

「もともと、目立ちたがり屋の私は、人前でしゃべる仕事がしたかったんです。『しゃべる仕事』といえば『アナウンサー』だと思い、高校時代に憧れたアナウンサーが卒業した日本大学芸術学部放送学科に入学して、朗読研究会というサークルにも入りました。でも、標準語の読み物が多かったため、故郷のなまりが取れないことや、思いをうまく表現できないことにがっかり。大学時代は、それまでに積み上げた根拠のない自信が音を立てて崩れていく4年間でした」

挫折を経験した京子さんは、アルバイトに力を入れるようになります。内容は、「館内放送」「こどもショーのお姉さん」など、“しゃべり”の仕事。「表現者になりたい」という漠然とした気持ちは、変わらず胸にあったといいます。そうして、「自分には何ができるか、何がしたいのかを知りたかった」という思いから、アルバイトで手にしたお金で、舞台や寄席を足繁く見に行くようになりました。そこで、後に師匠となる二代目神田山陽さんと運命的な出会いを果たします。

「理想」と「現実」とのギャップ

「師匠が舞台に出て来た瞬間、その姿を見ただけで自然と涙があふれ出しました」と、当時の感動を昨日のことのように振り返る京子さん。「弟子入りするなら、この人しかいない」と、終演後の楽屋に飛び込みます。

「楽屋にはもう師匠はいませんでした。糖尿病で入院されていた当時の師匠。なんと外出届を出して久方ぶりに上がった高座だったみたいで、既に病院に帰った後でした。今思うと、師匠は『これが最後かもしれない』という思いで高座に上がっていたのかなと思います。目を輝かせ、満面の笑みで、客席を噛み締めるように眺めていました。もちろん当時はそんなこと知らず、ただただ『山陽』からにじみ出る“何か”に感動していたのですが」

土下座をして「山陽さんの弟子になりたいんです」と涙ながらに訴える女子大生の京子さんを見て、後の姉弟子となる方が「じゃあ、お見舞いに行ってみる?」と、神田さんを病院まで案内。病室で改めて弟子入りを志願した神田さんは「今日、突然来たから」という理由で「京(今日)子」と命名。こうして、講談師「神田京子」としての道を歩み始めます。

「思いの丈を伝えたら、当時89歳の師匠は、優しい口調で『じゃあ、やってみたまえ』と。明治時代のおぼっちゃんだったので、喋り方が独特なんです(笑)。こうして、晴れて講談師になれたわけですが、師匠は91歳で他界。病室で稽古をつけてもらった1年3ヶ月ほどの間に、10席のネタを教えていただきました。

思い出深いのは、ネタ読みをしている時、師匠の前でふいに泣いてしまった時のことです。講談師は前座・二つ目・真打ちと昇進していくのですが、前座は寄席で何人もの兄弟子・姉弟子たちのサポート役をしなければなりません。 高座返し(舞台転換)をしたり、 着物の着替えの手伝い、下足番、お茶の濃さの好みを覚えたり……」

前座として、こなさなければならない仕事。しかし、それらを必死に覚えながら、講談の練習時間を確保するのは容易なことではありません。「理想の自分」と「現実の自分」とのギャップを自覚するほどに、その焦りやジレンマは神田さんの頬を伝っていきました。

「そんな私を察してか、師匠が『そこを開けたまえ』と言って、冷蔵庫を指差したんです。中を見ると、糖尿病だった師匠が唯一おやつとして楽しみにしていたヨーグルトでした。師匠にとって、一番大切なものをくれたんですね。弟子に対する愛情に満ちあふれた人でした。つらかった前座修行を乗り越えられたのは、”この人!”と思える師匠に出会えたからなんです」

目指せ!全国ホールツアー

二代目山陽さんが他界した、翌2001年の春、姉弟子である陽子さんの門下へと移ることになった京子さん。人より長い6年間の修行を経て、前座から二つ目に昇進。「前座の頃は余裕がなく、何事も楽しめなかった」と話しますが、現在は「すべてが講談に結びつくから何でも楽しい」と声を弾ませます。

「生活のすべてが、芸という大きな器の中に取り込まれていくんです。今はまだ、ネタや趣味、仕事で出会った事など、様々な素材を器に取り込む作業の真っ最中。今後真打ちになって次のステップへと進むにつれ、器の中の物が熟成し、理想に近づいた形となっていったらいいなと思います。そして多くのお客さんに喜んでもらいたい」

こういった思いの大きな支えとなっているのは、師匠である故・二代目神田山陽さんの存在です。