学生時代に焼き付けた、海外での出会い。

写真の道を志したのは、大学生の頃―沢木耕太郎さんの紀行小説『深夜特急』を読んで、「いつか海外を旅したい」と入学した大阪外国語大学の在学中に、池田さんは10ヵ月間に及ぶ海外の旅に出ます。旅先で何をしようかと思い、漠然と頭の中に浮かんだのが“写真”。旅を前に、それまで触ったことのない一眼レフカメラを購入し、数十本のフィルムをバックパックに詰めて日本を旅立ちます。

中国から始まった旅は、ユーラシア大陸の最西端に位置するポルトガルが終着点。さぞかし、たくさんの絶景をそのフィルムに焼き付けただろうと思いきや、「世界遺産はスルーしました」。被写体は、当時の池田さんと同年代の青年でした。

「旅に出たのは、大学4年生のとき。本来、社会に出て働いているはずの時期に休学して旅に出ました。そんな自分と同年代の人たちが、ほかの国ではどんな暮らしをしているのかを知りたいと思ったんです。それに、観光名所を見るよりも、現地の人たちと話しているほうがおもしろかったから」

食品メーカーの内定を辞退、写真の道へ。

帰国後は就職活動をして、食品メーカーに内定。しかし、入社前に行われた研修が、池田さんに写真への道を決意させることに。

「仕事の内容は、お得意先を回るルートセールス。話を聞くと、最低5年は同じことをするといいます。今ではその仕事の大切さをわかりますが、同じ所に留まらない旅から帰ってきたばかりだったこともあり、その時はひどく退屈に思えてしまって。当時の自分は25歳。その会社にいる30歳の自分と、写真の道に進む30歳の自分―どちらが楽しいだろうと考えました」

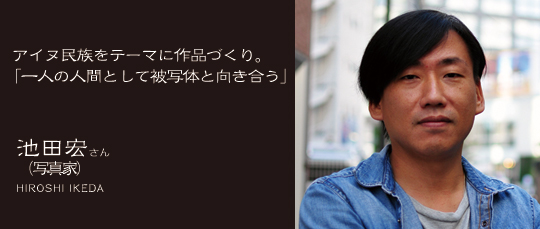

そうして、池田さんは数々の写真家を輩出している「studio FOBOS」に入社します。撮影のノウハウを身に付け、2年8カ月後に独立した池田さんは現在、雑誌や企業撮影などを行う傍ら、2008年からは北海道の先住民であるアイヌ民族の血を受け継いだ人々の写真を撮り続けています。

アイヌ民族は、北海道を中心に、かつて蝦夷地(えぞち)と呼ばれた場所に住んでいた先住民。明治時代になると、日本政府が「蝦夷地」を「北海道」と改称するにあたって、アイヌの人々には日本の戸籍が設けられるなど、同化政策が進みます。しかし、国民として扱う一方で、独特な文化を持つアイヌを「旧土人」と呼び、「和人」と区別。後の差別へとつながります。それゆえ、自分がアイヌであることを肯定的に捉えられずに出自を伏せたり、和人と結婚することで子孫に流れるアイヌの血を薄めようと考える人も。

「後世には、もうアイヌを撮ることができないかもしれない。それなら、今撮るしかないと思いました」

しかし、そういった差別の経験から、紹介を通じて撮影をお願いしても拒否されるばかり。まずは、池田さんがどうしてアイヌの写真を撮っているかを話すに留め、後は相手を「アイヌの血が流れる人」ではなく、純粋に「人」として交流を深めていく中で写真を撮る人もいれば、そうでない人もいるといいます。

自分の眼で見た“いま”を撮る。

アイヌの写真はすべてフィルムでの撮影。その理由を次のように話します。

「質感が好きというのもそうですし、プリントしたものは見る場所・環境によって表情が違って見えておもしろいんです。あとは、デジタルは枚数にほぼ制限がないから、頭を使わない。でも、便利すぎるからこそ、どこかで制限を掛けることも大切だと思うんです。足りないからこそ補おうとするし、そこに何かが生まれる」

池田さんが撮った写真には、人々の営みがあります。その人が普段どんな仕事や暮らしをしているかが伝わるのは、被写体の生活の中に入り込めた証拠。

「最初は、アイヌの民族衣装を着てもらったりもしていました。それは写真として分かりやすいから。でも、それだと『アイヌ』と聞いて多くの人がイメージする紋切り型のもの、表面の上っ面だけ写したものにしかならないんです。『池田宏が見た、いまのアイヌ』を撮る―それを大切にしています。アイヌの撮影を進めるにつれアイヌの歴史を知っていったのですが、『かわいそうだ、みんなに知ってほしい』と思っているわけじゃない。人間として、1対1で向き合っているんです。単純に深い顔のホリがかっこよかったり、長いまつげが美しかったり、本人たちがコンプレックスに感じていることが、魅力に思える。だからこそ100年残る写真を撮りたいと思う」

時に仕事を手伝い、話をし、杯を交わす―レンズの向こうに一人一人の“いま”がにじみ出るのは、池田さんが被写体と一人の人間として向き合っているからこそ。