子供の頃に抱いた、そばへの憧れ

一人の“少年”を“そば職人”にさせたのは、幼い頃の憧憬(どうけい)でした。

「小学1年生の頃ですね。両親に連れていってもらったそば店の手打ち場を見て、カッコイイなと思った。当時は、それを何に使うのかわかりませんでしたが、今思うと、照明に照らされた木鉢の漆が色っぽく見えたのかな」

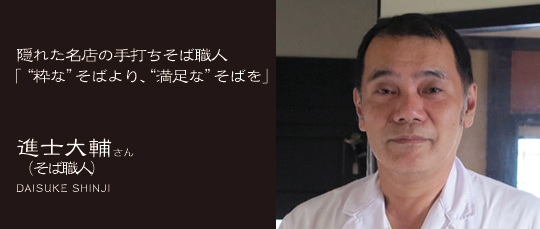

都内でそば店「進士(しんじ)」を開く、進士大輔さん。1924(大正13)年創業のそばの名店「本むら庵」で16年間修行をし、独立しました。進士さんは、そば好きの両親の影響で「よく、いろいろなお店に連れて行ってもらった」と子供時代を振り返ります。

「父には、そば店でのしきたりを教えられました。『どんなに小さいそばでも、一本残さず食べる』とか『そば湯は、ゆすって混ぜたら、上澄みの部分は床に捨てる』とか。へえ、って思いながら聞いていたっけ。そば湯に関しては、母が『やめなさいよ』と言っていましたけど(笑)。でも、そういう一つひとつのことが新鮮で、楽しかったのを覚えています」

そばを“食べる側”から“つくる側”になることを意識し始めたのは、高校生の頃。卒業後の進路を考えた時に、「自分が何をしたいか・できるのかと考えた時に、唯一『これなら』と思えた」のがそば職人だったといいます。

進士さんはその後、都内の調理師学校に進学。卒業後は、自身もよく通っていたという「本むら庵」の門を叩き、そば職人としての修行時代が始まります。

先が見えずに不安だった修業時代

進士さんが最初に担当した仕事は、洗い場。同店では、洗い場を担当する“洗い場”にはじまり、つゆなどをつくる“中台(なかだい)”、そばをゆでるなど司令塔的な存在の“釜前(かままえ)”、最後に“天ぷら”を担当するという流れで、主に4つのステージに分かれていました。

「人によって期間は違いますが、自分は不器用だったのと、後輩が辞めてしまったこともあって、2年間は洗い場を担当していました。洗い場と中台の間には、薬味の準備などをする“まごつき”という役割もあるんですが、その時は『自分はいつまでこうしているんだろう』という漠然とした不安がありました」

しかし、その不安は、目の前の仕事とがむしゃらに向き合うことで消えていったといいます。

「土曜と日曜がとても忙しいお店だったんです。前の日の夜は『明日は大丈夫かな』と不安になるくらい。でも、一日が終わって『乗り切った』と思うたびに、少しずつ自信になっていって。気付いたら、その不安はなくなっていました。あとは、自分もダメなりに一つの歯車なんだと気付けたから、頑張れた。洗い場が滞るとそばを盛れないし、つゆをつくる中台が滞ればそばが伸びてしまうでしょう。どのポジションも大事な役割の一つなんです」

そばを打つ練習は洗い場時代から自由だったといいますが、つくり方は「見て盗め」。進士さんの打ったそばが物になるまでは、約9年の歳月を要しました。

「『見て盗む』と言っても、先輩たちがそば打ちしている様子は見られないから、打ち終わったそばがお手本なんです。だから、先輩たちのつくったそばに近付くように、材料の配分やつくり方をとにかくいろいろと試しました。そばは自分の休憩時間に打っていいことになっていましたが、ある日、上司が自分の打ったそばを見て『これ、使えるぞ』と言ってくれた。ダメだと何も言ってくれないので、その時はうれしかったですね。今でも覚えています」

その後、16年に及ぶ「本むら庵」での修行を経て、1998年に自身の店「進士」を創業。自分の思う“そばづくり”を追求し始めます。

“こだわり”よりも“丁寧な仕事”

「昔から『小腹を満たす程度のそばでいい』と言われているように、手打ちそばは量が少なくて高い、というイメージを持っている人が少なくないと思います。自分も、そばが好きだから『もっと食べたいな』と若い頃に感じていて。だから、自分の店ではたとえ『粋じゃない』と思われても、お腹いっぱいになる量を提供しようと決めていたんです」

そばには、そば粉とつなぎの比率を表した“二八(にはち)そば”、“九一(くいち)そば”などがありますが、「進士」のそばは、そば粉だけで麺を打った“十割(じゅうわり)そば”。つなぎを使わない分、食感がぼそぼそになりがちでつくるのが難しいとされていますが、混じりけのないそばの香りを楽しむことができます。進士さんは、麺を伸ばす“のし”という作業の力加減を繊細にコントロールすることで、つなぎを使ったそばと遜色ない食感を実現しました。

そばづくりのこだわりについて尋ねると、「こだわりを持っているわけではなくて、吟味した材料を使って、自らでの手で丁寧な仕事をする。当たり前のことをしているだけです」との答え。毎朝、その日使う分だけのそばの実を石臼で挽くことで、香り高いそばを。材料は、まずは自分で食べてみて、そばとの相性を確認する―積み重ねてきた経験と知識、自らの指先の感覚を頼りに、よりおいしいそばづくりを突き詰めています。

「そばに触れるのが生業。そのこと自体が幸せだと感じます。あとはやっぱり、そばを食べた人が『おいしかった』と言ってくれることが一番うれしい。どうして丁寧な仕事をするかと言われれば、それだけです」