“幻の焼きもの”との出会い

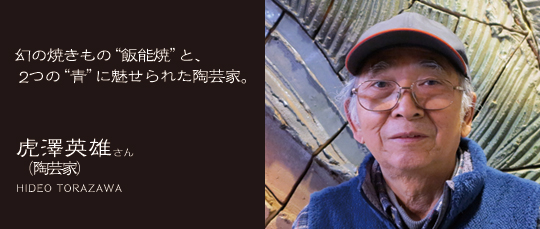

1830(天保元)年から、およそ50年にわたって栄えた“飯能焼(はんのうやき)”。江戸時代末期から明治維新という激動の時代の中に忘れ去られてしまったことなどから、かつては“幻の焼きもの”と称されていました。その飯能焼を約100年ぶりに現代によみがえらせたのが、陶芸家の虎澤英雄さんです。

今年で御年80歳を迎える虎澤さんは、“美濃焼(みのやき)”で知られる岐阜県土岐市の出身。江戸時代から続く窯元に生まれ、幼い頃から陶磁器に親しんできたといいます。そんな虎澤さんと飯能焼との出会いは、30代の頃のことでした。

「飯能焼の存在自体は、雑誌を見て知っていました。ただ、実物を見たことはなかった。それがある日、法事で行った青梅市のお寺に割れた器が飾られていたんです。住職さんに聞くと『飯能焼だ』と。衝撃的でした。これは現代にも通ずる技法だと思ったんです」

虎澤さんが飯能焼に惹かれた理由は、その独特な“イッチン描き”にありました。イッチン描きとは、白い化粧土を金具の付いたスポイトなどに入れて押し出し模様を描く、というもの。技法としては一般的なものですが「繊細なイッチン描きが多い中で、飯能焼のものはダイナミック。その大胆なタッチが、ピカソの世界に通ずるように思えたんです。東京に近いところで、こんなにいい焼きものがつくられていたのかと驚きました」。飯能焼との出会いから約1年後の1975年、虎澤さんは当主を務めていた窯元を甥(おい)に譲り、飯能の地に自身の工房“飯能窯”を開きます。

伝統とモダンの融合

新しく窯を開くにあたって虎澤さんがこだわったのは、陶芸用粘土の工場を備えること。陶磁器の主材料となる“粘土”、陶磁器のガラス質になる部分の“上薬(うわぐすり)”は既製品を使う窯元が多い中、飯能窯ではすべて自分たちでつくっています。

「昔は、どの窯元も粘土からつくっていたんです。それが明治以降、量産するにあたって作業が分かれていった。全部をやるとなると、手間がかかって大変ですから。でも、飯能焼を復活させるからには、江戸時代にやっていたような原点に立ち戻ろうと思ったんです。なぜなら、土によって色の表現も形も変わってくる。自分の思いを表現するための土台ですから。特に飯能焼は、関東ローム層の鉄分の多い土が特徴の一つですしね。うちみたいに粘土工場のある窯元は相当珍しいんじゃないかな」

自分の思いを表現する――飯能焼の昔ながらのつくり方を踏襲する一方で、虎澤さんの口からは、しばしば「モダン」という言葉が出てきます。

「伝統を重んじるばかりに、同じところに留まっていては新しい表現は生まれません。伝統を受け継ぎながらも、自分のオリジナリティを加えてモダンなものにしようと思ったんです」

伝統とモダンが融合したデザインが市場に受け入れられ、軌道に乗っていった飯能窯。その後、虎澤さんは「自分の美意識を高めるために」と、飯能焼に留まらず陶芸作家としての活動も始めていきます。50代を前にしての、新しい挑戦でした。

一生を掛けて突き詰めていくもの

陶芸作家としての虎澤さんの代名詞は“青”。福島の五色沼で目の当たりにした、光と水が織りなす青の世界に感動を覚えたといいます。 虎澤さんが追い求めるのは2つの“青”。一つはエーゲ海のように鮮やかな青で、もう一つは深みを帯びて緑がかった青。かつて、陶磁器の試験場で上薬について徹底的に学んだ虎澤さんですが、理想とする色を出すために土や上薬の成分配合、焼き方などの試行錯誤を重ねます。そんな虎澤さんの一つの到達点とも言えるのが “翠青磁(すいせいじ)”と名付けた作品群です。

「中国の宋時代、宮廷で珍重されていた翠(みどり)色の青磁器。それに憧れていました。しかし、ただ真似するだけではなく、やはり自分なりのオリジナリティを加えていこうと」

1993年には、翠青磁の器がヨーロッパ最大級の国際コンクール「ファエンツァ国際陶芸展」(イタリア)で金賞を受賞。前衛的な作品が多い作家としての虎澤さんのバックボーンは、ピカソやセザンヌのように“壊して創る”アーティストの存在があるといいます。既成概念に捉われない自由な作品をつくってきた虎澤さん。その理由を、次のように話します。

「基本ができたら、あとは遊びたいじゃないですか。だから、変なことをいっぱい考える。その分、失敗作というか、テストピースも多いですよ。いろいろな造形・色を追求して、あらゆることをやってきました。でも、それはこれからも変わらないですね。一生をかけて突き詰めていくものですから」

過去につくった自身の作品を手に取りながら、「『こうすればこうなる』というのは、ある程度わかるんですよ。でも、自分でも予想しなかった仕上がりになることがある。その瞬間がおもしろいんだよね」とつぶやいた虎澤さん。いつか見た青のように深い好奇心が、その体を動かし続けます。