祖父と父の背中を見ながら

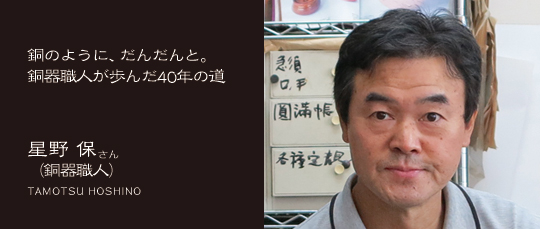

カン、カン、カカカン、カン、カカカン――銅を金槌(かなづち)でたたく音が、店内に小気味よく響きます。金槌を手にしているのは、浅草にある星野銅銀銅器店の3代目で、銅器職人の星野保さん。星野さんは18歳のときに職人の道を歩み始めました。

「中学生の頃から、うちを継ぐような雰囲気があったよ。僕、長男だったしね。でも、勉強は好きじゃなかったし(笑)、職人になるなら早いところ手に職を付けたほうがいいなと思って。それに、何かをつくるのは大好きだったから」

1階に仕事場と店舗があり、2階に住まいがある星野銅銀銅器店。子供時代の星野さんは、よく仕事場に下りてきては遊んでいたといいます。

「いろいろあったからね。木材で船をつくったり、落ちている釘を拾って打って指から血を出したり(笑)。いろいろなことをしてたよ。そういう環境で育ったから、職人になろうと決めたのは自然なことだったと思う」

高校を卒業後、星野さんは銀器をつくる会社へ“修行”のために入社します。そこで職人として3年半ほど腕を磨き、星野銅銀銅器店へと戻りました。

「まずは、金敷(かなしき)の手入れから教わったな。銅を叩くときの土台になるんだけど、鉄だから手入れをしないと錆(さ)びるでしょ。そうすると、銅にさびがうつって、ガサガサになっちゃう。だから、道具は常時、手入れをする。あとは全体の流れよりも、部品づくりね。ヤカンなら、ヤカンの口の部分だけ大量につくるわけ。口っていうのは、曲線が多くて使い分ける道具も工程もいろいろある。そういう、面倒だけど大事な部分を、父に教わりながらやってた。数やることだ、職人は。長年やってれば、だんだんうまくなる。自然にね」

「これでいい」という考えはない

駆け出し時代を振り返る星野さんに、納得のいく仕上がりになるまでどれくらいの年月を要したかを聞いたところ、次のような答えが返ってきました。

「どれくらいだろうな。この商売を40年やっているけど、『これでいい』ってないよね、職人は。父親もそういうことは(自分に)言わなかった。よくできたときは『ああ、よくできたな』って言うけど、何にも言わないときは、あんまりよくできてなかったんだろうな、たぶん。でも、そういうやりとりのなかで、なんとなく自分のつくったものの出来はわかってたけどね。やっぱり仕事って、『今度はああしよう』って考えることで向上するから。そういうことの繰り返しだと思う」

40年の経歴を持ちながらも、飲食店から特注の鍋の依頼があったときなどは、いまでも不安を抱えながら作業をしていると話します。

「新しいものをつくるときは、できるまで不安だよ。布団に入りながら『あそこはどういう風にしたらいいかな』って、考えてるから(笑)。今だって、眠れなくなるときもある。何回も試作品をつくり直したこともあるしね。それだけ、料理をつくる人がこだわってるんだよ。最近はそういう人も少なくなっちゃったから、本当はもっと増えるといいんだけど」

料理の際に銅器を使う利点は、熱の通りのよさ。ステンレスの22倍の早さで熱が伝わるとされています。また、銅器でお湯を沸かすと水がアルカリ性になり、金属特有のにおいもないことから、コーヒーに適したお湯になるそう。実際、星野さんのお店には、遠くは富山県のコーヒー店からも銅器の注文が入るほどです。

「銅は色が変わっていくのも魅力の一つなんだ。温かみがあるでしょ、銅の色って。革みたいに使い込むとよくなるんだけど、そこまで我慢できない人が多いよね。銅は10年経ってからが勝負。40年、50年と使えるからね。最初はピッカピカに光っているけど、徐々に落ち着いたいい色になってくる」

機械にはできないところが手仕事にもある

銅器のもう一つの魅力といえば、槌目(つちめ)打ちによる、鱗のような独特の模様です。機械で模様を付ける製品もありますが、星野さんはすべて手作業で槌目打ちを行っています。

「銅は、叩くと固くなるんだ。叩く前は、手で曲がるくらいやわらかい。槌目打ちには、全体を固くしっかりさせるのと、模様を付ける2つの意味があるの。機械でガチャっとやった槌目と手で打った槌目では、全然違う。でも、僕は機械のことを否定しないよ。厚い板を曲げるときみたいに、金属製品にはどうしても必要なものだし。機械でつくったものには、機械でつくったよさがある。でも、機械にはできないところが手仕事にもあるんだよ。絶対にこれだけは手じゃなきゃ譲れないんだっていうところは、手できちんとやる」

星野さんが目指しているのは、手仕事でも「東京らしい、すっきりした商品」。むやみに形をくずさずに、丸いものは丸く、四角いものは四角くつくるようにしています。槌目打ちでも、機械でやったときのような整った模様を目指していますが、結果として出るわずかな模様のズレが、いい塩梅(あんばい)を生み出しています。

この仕事を40年続けてきた星野さんは、その醍醐味を次のように話します。

「お客さまから注文を受けて、『よかったよ』って言ってもらえて、『今度はこういうのが欲しいんだけど』って、もう一回、来てくれる。そういうときは、本当に職人冥利に尽きるよね。そういうときは、あー、やっててよかったなって思う。それがないと張り合いがなくなっちゃうっていうかね。一方通行だと、わからないじゃない。だから、返事がくるとすごくうれしい。そういうのが力になるよね。一生懸命やろうって」