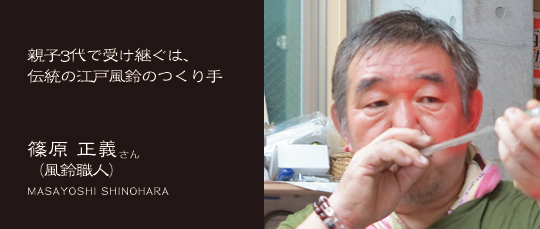

一度は企業に就職も、職人の道へ

約1300℃の熱に溶けたガラスを、共竿(ともざお)と呼ばれるガラスの管の先に小さく巻き取る。ラッパを持つように上を向き、くるくる回しながら息を吹き込むと、熱を帯びたガラスが風船のようにぷくーっと膨らんでいく――機械の型で大量生産される風鈴が多いなか、篠原正義さんが営む「篠原まるよし風鈴」では「宙(ちゅう)吹き」と呼ばれる、江戸時代からの伝統的な製法で風鈴をつくり続けています。

「篠原まるよし風鈴」でつくっているのは“江戸風鈴”と呼ばれるもの。風鈴の底の「鳴り口(くち)」と呼ばれる部分がギザギザになっており、「振り管(くだ)」と触れ合うことで優しい音色が響きます。一つ一つが手作りなので、同じ形・柄でも微妙に音が異なるのが特徴。内側に絵を描くことで、表情にガラスのツヤが生きています。

宙吹きでつくられた伝統的なガラス風鈴を「江戸風鈴」と名付けたのは、篠原さんの父である儀治さん。2004年には東京都の名誉都民の称号を贈呈されており、江戸風鈴を存続させ長年にわたってつくり続け、その魅力を国内外に広めた功労者です。

夏になると、夜の12時頃まで仕事をしていた篠原さんの両親。その背中を子供の頃から見つめてきた篠原さんは、中学生になると、放課後、家の仕事を手伝うように。お兄さんがいたため、自分が家業を継ぐ必要はないと思っていた一方で、ものづくりのおもしろさは当時から実感していたと話します。大学を卒業後、一度は企業に就職しますが、帰宅後も家族の仕事を手伝っていました。

「家がこんなにも忙しいのなら、ほかのところの仕事をしている場合ではないと思いました。会社で(製品を)売れ、売れ、と言われるのも、性に合わなかったんです」

こうして篠原さんは勤めていた会社を退職し、江戸風鈴の職人に。23歳のことでした。

歴40年、いまなお修行の道半ば

形をつくるのに10年、いい音が出る風鈴をつくるまでにはさらに10年ほど掛かる、と篠原さん。大事なのは「とにかく集中してやること。余計なことを考えながら作業していると、形が少し曲がってしまうんです」。風鈴づくりの手伝いを始めた中学生の頃から数えると、この道およそ40年。それでも篠原さんは、いまなお修行の道にいると言います。

「昔つくった風鈴をたまに見返すんです。一生懸命つくっているなと思うものもあれば、こんなにひどかったのかというものもある。絵付けがヘタだったな、逆にずいぶん絵でカバーしていたな、とさまざまです。決して、手を抜いているわけじゃないんですよ。その時代ごとに、当時の自分の技術で一生懸命つくったものですから。ただ、10年、20年経って見返すと、やっぱりね」

年に数千個の風鈴を、真摯に、丁寧につくる。そうすることで、篠原さんの腕は磨かれてきました。

「いまつくっているものも、将来、見返したときに同じようなことを思うんじゃないかな。だから、進歩していくものなんだと思います」

一瞬の間のあと、「(自分は)進歩しているかわからないけどね」と、笑った篠原さん。しかし、長い年月を経て、高温に耐えるかのように皮膚が厚くなった篠原さんの指先には、篠原さんの職人としての生き方が如実に表れています。

手から伝わる、つくり手の思い

炉の前に立つと、肌がヒリヒリするほどの熱を感じます。「これ、持ってみてください。熱かったらすぐに離してくださいね」と、共竿をつくる際に使っていたペンチを渡されると、素手では数秒持つのが限界なほど。しかし、一部の工程を除いて、篠原さんは手袋を付けずに作業しています。

「自分の皮膚の上にそういうものを身につけてしまうと、気持ちが入らないじゃないですか。効率や売り上げも大事ですが、まずは買ってくれる人に対して喜んでもらえるものを作ろうとしているか、立派なものを作ろうとしているかですよ。気持ちの入っていない製品は見分けが付きますからね」

作り手の思いを、鏡のように映す江戸風鈴。それは、父の背中を見て育った篠原さんが、映し鏡のように職人の道へ進んだことに似ています。そして、篠原さんの子供も――。

「娘1人と息子が2人いますが、まさか息子が2人とも、うちの仕事をやりたいと言うなんて思わなかった。少なくとも、どちらかはサラリーマンになると思っていました。この仕事は、食べていけるかどうかわからないじゃないですか。よく入ってきたなと。でも、逆に、自分のやってきたことは間違っていなかったのかなと思えました。『あれが売れないとダメだ、これを売らないと…』とガツガツしていたら、たぶん子供たちはうちの仕事をやらなかったと思うんです。コツコツやっていますけど、その姿を見ていてくれたのかなという気持ちではいます。せがれ2人が、伝統を受け継ぎながらもどういう風に江戸風鈴を変えていくかが楽しみです」

注文が殺到するシーズンに備えて、仕込みを進める秋と冬。夏には、心地よいガラスの音が私たちに風情を感じさせてくれます。