朝8時から、夜11時まで没頭

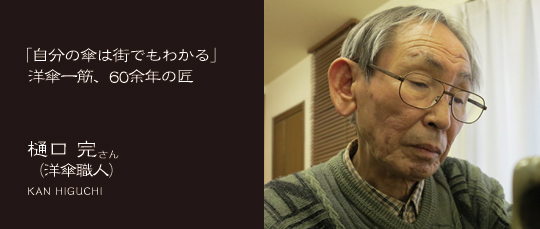

中学を卒業して以来、洋傘をつくり続けてきた樋口さん。2016年で80歳になることに触れ、「あっという間の数十年です。これまでに何万本と傘をつくってきたと思いますけど、詳しい数はわからないな」と、積み重ねてきた時間を振り返ります。樋口さんは、皇室御用達の傘をつくっている「前原光榮商店」の傘張りを手掛けてきたことから、過去には天皇陛下の傘を約10年にわたって、担当していたこともあります。

いまでは“匠”と呼ばれるほどになった樋口さんですが、当然、駆け出しの時代がありました。

「小学生の頃、母の実家がある千葉の乾物店に、東京から疎開しました。そのまま中学を卒業しましたが、戦後間もない時代で、就職口なんてありませんでした。ましてや中卒です。でも、たまたま紹介してもらえたのが、この仕事でした。『仕事があるなら何でも!』という思いで飛び込んで、それからずっと、この仕事をしています」

最初こそ「仕事があるなら」という思いで始めた洋傘の仕事ですが、「職場の親方にかわいがってもらった。修業時代、つらかったことはそんなに思い当たらないですね」と人間関係に恵まれていたことや、日々上達していく技術などが、仕事の楽しみにつながっていったといいます。その後、5年ほどの修業期間を経てお墨付きをもらった樋口さんは、20代前半で独立します。

「いま考えると怖いもの知らずだと思いますけど、会社に勤めようとは思いませんでした。自分でやったほうが気楽ですし、その頃にはお得意さんもいました。自信もあったんです。だって、朝8時に起きて、夜11時までずっと傘をつくっているんですよ。休みは月に2回。いやでも上手くなります」

手づくりの傘の魅力はシルエット

樋口さんのつくる傘は、そのほとんどが手作業ということもあり、1日につくることのできる本数は「妻に一部の工程を手伝ってもらっても、10本程度。時間が掛かるんです」。

傘づくりの肝となるのは、生地を裁断する際に用いる“木型(きがた)”です。樋口さんが話す“いい傘”の条件は「傘を開いたときに、ピンと張った生地に“谷(へこみ)”ができていること」と話します。多くの傘は、開いたときに生地が張って、平らになっています。谷がないと、雨がすぐに落ちてしまって濡れやすいそう。何より、傘を開いたときの曲線の美しさは、木型ですべて決まるのだといいます。

「木型は、材木店で木材を買ってきて、自分でつくります。このとき、型の側面を真っ平らにせず、少しだけ丸みをつくることが大事なんです。丸みをどの程度の盛りにするかは、長年の勘。使う生地によって伸びしろが違いますし、実際に傘を1本縫ってみないことには、善し悪しの判断はできません。『こうなるだろう』という予想はついても、一発で完璧にとはならない。1つの木型をつくるのに、5〜6回は試作をつくって、木型の丸みを微調整します。消費者の方がその微妙な違いに気が付くか? たとえわからないとしても、そこは職人としてね」

何回も微調整して木型が完成しても、皮包丁で生地を切る度に、型もわずかに削れていきます。そのため、1つの木型は約1年で作り替え。傘の大きさやシルエットによって型は違うので、100個以上の木型がストックされています。

体が動く限り、いい傘をつくり続ける

樋口さんが若かった頃とは違い、現在では都内で10数人しか傘の職人がいないといいます。

「我々の世代で最後じゃないかな。若い人はやらないでしょう。でも、少し前に、30歳くらいの人が『傘づくりを教えてください』と、やってきましたよ。ちょうど1年くらい教えたのかな。わからないことがあったら、いつでも来ていいよと言っていますけど。体の動く限りは、自分もずっと続けるつもりです」

樋口さんのほころんだ表情からは、跡を継ぐ候補が現れたことの喜びと、自身の仕事への誇りがにじみ出ていました。気軽に購入できる、大量生産品の傘が普及しているのは当たり前。でも、一つ一つ丁寧につくった傘が、生産性を重視して機械でつくったものとは、質が違うことも確かです。

「毎日傘をつくっているでしょう。街で自分のつくった傘を差している人がいれば、『あ!』とわかるんですよ。柄もそうですし、あとはやっぱりシルエット。これだけ毎日つくっていても、自分でつくった傘を街中で見たことは何本もないですけどね。片手で数える程度です。でも、その分、偶然出会えたときはうれしいですよね。もう、駆け寄って、その人に握手したいくらい(笑)。この仕事は、そういう喜びもありますね」